「もくじ」へ戻る

第一章

南京強奪

(その1)

慈悲の聖地

|

| 興亜観音(訳者撮影) |

その近く、数百メートル下の海原を見晴らす高台に、小さな神社がある。その軒先には、色とりどりの紙で飾られたしめ縄がかけられている。その周り廊下の端に置かれた台の上に記名帳があり、そうした絞首刑にあった者の家族らが、1950年初め以来、毎月一回ないし二回、そこに記名している。その社の内部には、片一方の壁に、そうした絞首刑による死者の、他方の壁には、日中戦争の死者の、それぞれの形見の品が掛けられている。両壁の間の祭壇に向かい、毎日、毎回、女神官がぬかずき、慰霊の祈祷をあげている。女神官は、祈祷をあげる際、拍子木をリズミカルにたたき、悲しみの涙にくれている。彼女に尋ねてみると、涙を流すのは彼女の任務で、1938年以来、それを続けているという。

神社の脇には、参拝者のために、休憩所が設けられている。人々は急な坂道を上ってきて、そこで一息入れる。休憩所の壁には、汎アジア主義の口述書と、日本人と中国人が共に調和して働いているポスターのような絵が掲げられている。別の壁には、かっての南京のスカイラインを飾った歴史的建物の屋根や塔を仔細に描いたパノラマ画が掲げられている。

女神官が最初に涙を流したのは南京のためにである。南京は、1920年代から1930年代までの十年間、中国の首都として中国を代表し、古い北京皇帝による専制時代と新たな共産党北京の時代の間をつなぐ、短命の共和主義の実験が行われた地である。その女神官が南京のために涙を流すのは、その神社がその地所の上に建つ、彼女の家族、松井家により、そうすることとされているからであり、また、彼女の血族、松井岩根大将は、上述の観音像に祭られた者らのうちの一人であるからであり、また、1948年、松井が絞首刑にあったのも、南京がゆえにであったからである。

1937年、揚々たる、かつ、野蛮な4ヶ月間の作戦の展開下にあった松井の軍団は、上海港から揚子江沿いに270キロを進撃して南京を攻落、この首都を、6週間にわたってその規模を増す、身の毛もよだつ恐怖へと落し入れた。10万から20万人の中国人が処刑され、少なくとも、5,000人の婦人、少女、子供が、殺される前に強姦された。南京の価値ある物品のことごとくが略奪され、町のすべての区域が組織的に焼き払われた。南京は、ワルシャワやブーヘンヴァルト〔元東ドイツにあった虐待暴行で有名なナチの強制収用所〕以前の、大量残虐行為の場となった。こうしてはじめて、反コミンテルン条約〔1936年ナチスドイツと日本が結んだ。翌年イタリアが参加〕でドイツの側にたつ政府が明らかに悪であることが、多くのアメリカ人に明白となった。

熱海の山中にある日中二国の土からなる慈悲の観音像は、1938年には建立されており、南京での日本の罪はすでにその時点で認識されていた。十年後、さらに多くの残虐行為と対米戦争の後、その七人の絞首刑者をまつる部分が、その像の背後に秘密裏に付け加えられた。それを行った者は、南京への永遠の懺悔としてその七人を非難するのではなく、南京で殺された中国人もそうであるかのごとく、その戦争犯罪人が聖なる犠牲者であることを、そのように表現したものだ。おおくの日本人にとって、彼ら七人は、そう罰した国際法廷が言う意味での有罪犯ではなかった。彼らは、日本を戦争へと導いた悪い陰謀者でも、ヒットラーやその一味のような狂った者らでもなく、むしろ、天皇への忠誠な奉仕者であり、政府の責任ある官吏であり、西洋式法廷の要求を満たすため、支配階級によって白羽の矢が立てられた象徴的身代わりであった。そうであるからこそ、彼らは、観音像の慈悲と、国のおかした犯罪に加担したと感じる参拝者により、特段にお祈りを捧げられる価値を有しているのである。

日本人のほとんど誰もが、1948年の戦争犯罪法廷での判決を非難するが、だからといって、日本人は、多数の選択として戦争を行ったとも、その兵隊たちが公式の指令なくして強姦や殺人を行ったとも思っていない。日本人は、国全体がひとつの家族社会であり、その七人の絞首刑者らのみに責任を科すのは不可能だと言う。日本人は、日本が身分社会で、七人のうちの誰も、華族階級頂上層の出身者はいないと言う。日本人は、天皇裕仁が戦争を宣言し、彼は今でも日本国の主君であると言う。熱海の女神官は、その神社が 「天皇と、日本国民や死んだ人々を悼むその偉大な家臣たち」 を祀っていると言う。

「昔のことだけでなく、今日現在や、やってくる将来のために、私は神主としての役を務めています」 と彼女は言う。

日本と中国

1937年、南京の犯罪がまだ日本人の呵責となっていないころ、日本は、それまでの40年以上にわたり、中国から領土をもぎ取ってきていた。1896年の台湾島と朝鮮半島、1931年のニューイングランド州ほどの広さの満州、1932年のテキサス州ほどの残りの満州、1932年のカンサス州ほどの熱河省〔現在の河北省、遼寧省にまたがる旧省〕、そして、1935年のモンタナ州ほどの内モンゴルである。そして1937年の夏、日本は、残りの中国――北は万里の長城から南はインドシナ、シャム、ビルマ、そしてインドの国境へと至る、およそ5億人の生命をやしなう心臓地帯――への全面的な侵略に乗り出した。同年8月、日本軍は、揚子江河口から、当時、ニューヨーク、ロンドン、東京と並ぶ世界最大の都市の名をはせていた上海の巨大な港に向け、戦闘に着手した。上海は、中国の中央部へと向かう玄関口であった。そして、一度その鍵が開けられるや、中国の首都である南京――揚子江を270キロ遡上した内陸部に位置する――への容易な通路となった。

この対中戦争は、その表面上は、日本の一兵士が、小用を果たすため数分間、兵舎を出て藪の中に行っていた(1)ことから始まった。その間、同僚の兵士たちが銃声を聞いた。彼ら日本連隊は、条約に基づいて、中国北部の都市、天津に駐屯していた。彼らはその夜、北京郊外の古マルコ・ポーロ橋〔盧溝橋〕(#)付近で、夜間演習中であった。隊の指揮官によれば、「中国共産軍の銃声を聞き」、点呼を命じた。小用に行っていた兵士が点呼に応えなかったことを確認、同橋の向こう側の中国軍に向かい、行方不明の兵士を捜すため門を開くように命じた。これを中国側が拒否した時、同指揮官は中国軍への砲撃を命令した。行方不明であった兵士は、はるか以前に連隊に戻っていたのだが、戦争はこうして口火が切られた。

- (#) ライオン像が飾られた石橋で、650年前、ベネチアの旅行家が「世界で他に類を見ない」と称した橋。

- 〔訳注〕 日本が「事変」とか「事件」と称しながら、事実上の戦争へと発展させていったのは、宣戦布告を伴う「正式な戦争」を起こすと、国際法上の制約をうけ、たとえば、捕虜の扱いについても、人道的待遇が求められる。それを避けるため、こうした呼称をとり続けた。

裕仁は、自分が中国に何らかの憎しみを抱いているからではなく、祖父および曽祖父から引き継いだ国家的計画(3)による必要において、中国と戦うのであると主張していた。1853年、米国のペリー提督が大砲を突きつけ、西洋諸国との通商と決済を行うため港を開くよう強いて以来、裕仁の曽祖父は、その家臣たちと、ひとつの誓いを立てていた。すなわち、「紅毛の野蛮人」は日本の聖なる国土から追放されなければならず、日本は、さらなる冒涜を防ぐために、緩衝地帯を形成するべく「海外進出」しなければならない、というものであった。

1920年代までに、裕仁とその家臣は、日本は、その帝国に東インドシナを加えることなく、その国家的計画が完了することはない、と決断していた(4)。アジアでは、東インドシナ以外に、石油資源は入手不可能であった。船舶や航空機用の石油なくして、日本は「野蛮人」を駆逐する希望を持ち得なかった。また、東インドシナを占領するために、華南沿岸の港や立ち寄り地区を、日本は必要としていた。

1930年代初め、中国の支配者であり、かっての日本の被保護者、蒋介石は、裕仁への協力を止めた(5)。彼は、日本陸軍と同じように、アジアの伝統主義者の第一の敵はロシアと共産主義であると主張していた。その流れにあって、必要な華南の立ち寄り地と港湾施設を軍事力をもって手に入れねばならない意図をもって、上記の夜の事件が起こった。当初、裕仁とその取り巻きは、蒋介石を説き伏せられるものと考えた。しかし、1936年12月、中国西部の都市を訪れた際、蒋介石は部下の兵士〔関東軍によって暗殺された張作霖の息子、張学良〕によって監禁された〔西安事件〕。蒋介石は、その解放の条件――日本に対して立ち上がり、これ以上の妥協をしない〔国共合作〕――を受け入れていたのだった。

小用中の日本兵が行方不明となり、日本が華北に軍隊を進めた時、蒋介石は、その解放の条件である〔国共合作の〕政治的宣言を守り、裕仁の提示した和平条項を拒否した。日本軍が、華北の北京地方から華中の上海へその戦闘地域を拡大した時、蒋介石は、自らの精鋭部隊を上海の全面的防衛に当たらせていた。この段階で、裕仁とその輔弼たちは、蒋介石を中国から追い払い、別の無難な指導者をすえることを決断した。南京の攻落は、蒋介石を放逐するため、東京の宮中の最奥所で計画されていたものであった。

松井の指揮

南京強奪の不気味な作戦は、1937年8月15日に開始されるべく、すでに着手されていた。その日、松井岩根大将――戦犯を祀る熱海の神社の女神官と親族であり、「南京の虐殺者」と歴史上に名を残すこととなる男――は、天皇裕仁に召喚され、宮中へと向かっていた(6)。松井の公用車は、皇居南西のお堀付近を進んでいた。お堀越しに、16世紀に建造された、高さ15メートル、セメントを用いない、灰色の花崗岩の石垣がそびえていた。その頂上部の胸壁を松並木がおおっていた。石垣の各角には、見張りのために、白壁、瓦葺の楼閣が設けられており、そのそりあがった屋根は翼のようで、今にも舞い上がらんばかりであった。その背後に見えるものは、天皇の私的庭園、吹上げ御苑の広葉樹のこずえが見えるのみであった。樹木と庭石と池のもたらす庭園――恐らく、世界でもっとも丹念に手が入れられている――に囲まれて、天皇裕仁が住む、無塗装で風雨に褪せた平屋の建物があった。松井大将は、それまで天皇に直接会ったことはなかった。彼は、白い玉石をしきつめた中庭と、天皇が祖先を礼拝する厳かな白木の社殿――聖なる鏡を祀っている――より先の内宮に立ち入ったことはなかった。侍従や皇室家族以外には、その先には立ち入れなかった。

松井の車は、官公庁の諸建物を右に、皇居の石垣を左にして走っていた。その石垣の南西角を曲がり、桜田門から宮城広場〔現在の皇居外苑〕に入った。そして、お堀を横切り、坂下門を通って、宮内省――天皇家の数百億ドルの私的資産の投資に骨折る――の建物区画に到着した。宮中武官の建物の前で松井は下車し、彼を天皇の面前へと案内する衛兵に敬礼した。彼は、その衛兵の後に従い、日本刀が足首に当たるのを感じながら、格子状に掃き清められた玉石の中庭を通り、矮小樹木の植えられた盆栽庭園と離れの建物を抜けた。宮廷の目立たない小屋は台所で、他は、小規模の研究所、図書館、皇室の規定、系譜、約定書等の倉庫であった。

ふたたび広い庭園をへて、松井と衛兵は、細長い宴会場と枢密院室前を通り、さまざまの式典に用いられる外宮の東門に達した。裕仁の御所や彼が執務を行う西洋式の建物からほぼ1.6キロほど離れたこの場所は、日本の歴史が、作られたのではないにしても、その公的承認が行われた、謁見の場と控えの間が設けられていた(7)。

松井大将は、石段を軽い動作で上がり、くすんだ金屏風と格天井をもつ静まり返った受付部屋をとおり、まっすぐな廊下を行き、天皇の謁見室の戸の前に立つ近衛師団長に敬礼した。伝統的なしきたりにより、松井は日本刀をとって衛兵に渡し、そして、きらびやかな謁見の場、鳳凰の間に足を進めた。その部屋は、その神話上の鳥のモチーフが、床や壁、そして天井にいたるまで、寄木細工、錦織、漆塗り、銀細工、彫刻などにより、いたるところに描かれていた(8)。

鳳凰の間は無人であった。松井は体を二つに折るように深くおじぎをし、天皇裕仁が姿を現すまで、その姿勢のままで待った。この部屋の中では、裕仁は過ちのありえない神であったが、所有しているとされるその絶対的権力を、決して実行することはなかった。この部屋の中では、彼の輔弼たちの助言に従っているのみであった。松井は近衛師団長の助言を待った(9)。

その前日、松井には近衛師団長より通知があり、裕仁が中国での命令を彼に与えようとしていることを知た。それは、彼にとって大きな名誉で(10)、その召喚に直ちに応じた。松井は、中国との友好の主唱者であったので、彼にとってこの召喚はことのほかの喜びであった。ほんの二ヶ月前には、中国との全面戦争を避けるための工作を計画していた(11)。彼はそれを知らなかったのだが、特高警察の報告により、その件は天皇のもとにも届いていた(##)。二年前の1933年8月、松井が最初に中国侵攻計画を聞いた時、彼は現役の陸軍司令官を退職し、彼自らの夢である、統一アジアを築く構想を支援する指導者を探すため、アジアの各主要都市へと出かけるつもりであった。北京では、彼は東亜連盟――二年前に日本で設立された組織――の地元支部を作ろうとしたが、無駄に終わっていた。

- (##) 特高警察の報告によると、彼の工作者は本庄繁大将(満州の侵略者として後述)で、一時は近衛師団長、一時は1936年の2.25事件の同調者であった。

松井の考えを知った裕仁が、中国での命令を彼に与えようとするのは、望ましい兆候であった。おそらく、中国との合意を得ての平定の重要さを裕仁も理解を始めていると推察されるいいサインであった。しかし、もし、差し迫った天皇との謁見が、内宮の端にあるコンクリート建ての宮中図書館で行われるのであれば、松井はさらに幸福であった。そこに、裕仁は人間であり誤りをおこしうる存在とされた彼の勤務室があった。そこで、彼は他の人々と話し、意見を語り、議論を求めた。だが、この鳳凰の間では、国家最高の神道教祖としての地位による高音の声で、通り一遍の公式を述べるのが通常であった。

裕福な中国古典研究者の六番目の息子であり、信心深い仏教徒として(12)、松井にとっては、国家宗教である神道の祖先への信仰は形かぎりのものでしかなかった。その8月の暑さの中で、そのようにおじぎし、待っていることは、60歳の彼自身を、もっと年老いたように感じさせた。ともあれ、彼の健康はすぐれていなかった。5尺台の細身の体とはいえ、彼の体重は45キロしかなかった。勲章を付けた完全正装は、彼の動作すら不自由にしていた。彼の右顔と右腕の体裁の悪いチック症が抑えられなくなっていた。彼の気持ちは揺れていた。友好的な日本人指導者のもとで目覚める東アジアの構想に思いをはせて、彼は一時の安息としていた。

突然に天皇が姿を現した。松井に、頭をあげ、もっと近くに寄るように、異例の気遣いの言葉をまじえて声をかけた。天皇は、待たせたことを詫び、松井の結核の回復状況を尋ねた。松井は直立し、ぎこちなく前へ進んだ。彼は、目の前に、37歳の主君が立っているのを見た。天皇は、しわくちゃでわずかな汗染みのある、首までボタンのついた飾りのないカーキ色の制服を着ていた。裕仁はそれまでの一年半、軍服で人前に現れたことはなかった。

松井が、彼の健康についての天皇から質問に答えようとすると、近衛師団長は裕仁に、次の面会の予定について口をはさみそれをさえぎった。裕仁はうなずき、南京への玄関である港湾都市南京での戦闘の激化が、重大な状況に至っていると松井に告げた。裕仁は、日本の港湾資産を苦守する海軍駐屯部隊を援護する、二師団からなる支援部隊を送ることを決めていた。松井は、松井大将として、その支援部隊派遣の指揮をとるよう望まれていることを覚った。

松井は、めまいを感じながら、深く頭をさげ、光栄であることを表し、さらに、日本の計画をめぐって、中国人に用いられなければならない平和的方法についての自身の信念について説明を始めた。裕仁は理解したかのようにうなずき、上質紙の公式書類を広げた。松井を一瞥し、天皇は、その甲高い声でそれを読み始めた。近衛師団長よりそっとつついて促され、松井はそこにひざまづいた。裕仁は彼に、華中日本軍司令官を命じ、彼の新たな命令を象徴する司令杖をさずけた。

健康上の理由をはじめ、もろい神経、そして、そのいくらか観念的信念がゆえに、松井は、退役大将となっている身にとっては、裕仁が彼に授与した責務が極めて致死的なものである、と考えたかもしれなかった。しかし、松井の意識は薄れつつあった。

しばらくして我にもどった時、松井は、裕仁の世襲の輔弼の最高位にある、痩身で、シニカルで、女性的な、近衛〔文麿〕公爵とともに、車で皇居を後にしていた(13)。47歳の近衛公爵は、裕仁の舞台裏の取り巻きとしての17年間の後、ほんの2ヶ月前、裕仁によって、この国の憲法上の表看板、首相に指名されたばかりであった。

その車中で、小柄な松井大将は近衛に、「南京を攻略するには、蒋介石の力を破壊する以外に解決策はありません。それが私が果たさねばならないことです」、と言っていた。

二日後の中国への出発の前夜、東亜連盟の役員たちによって壮行会が開かれた席で、松井大将はこうあいさつしていた。「私は前線へ敵と戦いに行くのではありません。わが兄弟と和する志をたずさえて行くのです」。

苦境の上海

日本の諜報部はすでにそれを知っていたが、松井はそこで困難な時に遭遇しようとしていた。蒋介石は、華北での共産軍との戦いではその損害を最小限におさえ、華中、上海での作戦にその精鋭軍を投入していた(14)。上海は世界でもっとも国際化された都市であり、その作戦判断も複雑なものとならざるをえなかった。中国、日本の両軍に加え、米国、英国、フランスもそこに駐留軍を配置していた。英国クラブ、米国のホテル、フランスのカフェ、ロシアのパン屋、ドイツのビヤホール、日本の料亭などに加え、地球上のあらゆる主要貿易会社が支店を開設しており、さらに、そうした繁栄とは対照的な貧困を象徴する中国最悪のスラム街では、アヘン窟や売春宿が壁を接して巣窟をなしていた。

松井が天皇裕仁よりの命を受けた時、上海に駐屯する日本海軍陸戦隊は必死の戦闘を強いられていた。蒋介石軍は、その数的規模において、日本軍の十倍も勝っていたが、火器力においては半分であった。日本の駆逐艦、巡洋艦、戦艦からなる艦隊が、揚子江の河口に陣取り、中国軍の後方部隊に砲撃を繰り返していた。蒋介石夫人〔宋美齢〕に指揮される小規模な中国空軍が、5ないし10キロの爆弾で、その日本艦隊を沈めようと奮闘していた。この中国空軍のパイロットの少数はアメリカで訓練を受け、日本艦隊をうるさがらせていた。またその多数のパイロットは、イタリアのムッソリーニが蒋介石に送ってきた特命隊により訓練されていた。この後者のパイロットは状況を把握しておらず、西洋の船舶の近くや、時には、国際街区の混雑する通りに爆弾を投下したりした。日本の海軍航空隊の追撃機は、こうした中国空軍機に効果的に反撃し、やがてその姿を空から消させてしまった。日本空軍機による爆撃は、爆発物を中国人スラムに雨のように投下し、悲惨な大殺戮をもたらしていた。

戦争にうったえる場合、あらゆる民間非戦闘員を意図的に殺すことを避けることは、国際条約により日本も承認していたことであった。民間人の爆撃は、今日そうであるように、スペイン内乱とムッソリーニのエチオピアへの侵略を除き、それまでほとんど実行されていなかった。だが、日本によるその条項の違反は、1937年8月14日より開始された。8月13日には、天皇裕仁の伯父、東久邇宮が陸軍航空本部本部長に任命されていた(15)。日本の華族界にあって、東久邇宮は、裕仁の随員連中のうちで、もっとも図太く、無節操な――陸軍の諜報、脅迫、宗教的詐欺の長期にわたる不道徳な記録を持つ――人物として知られていた。

こうした複雑な、軍事的、政治的、外交的情況に、小男松井は、裕仁との謁見の8日後の8月23日、35,000の不慣れな部隊を引き連れて乗り込んだのであった。彼がその部隊を上陸させようとした時、中国軍が日本軍の桟橋に砲撃を開始し、数百人の犠牲者を出した。そのうちの一人は、裕仁の妻、皇后良子(ながこ)のいとこ(###)であった。それは、小男松井大将が被った最初の損害であり、これから生ずることのひとつの前触れでもあった。蒋介石の部隊は、予想外の無謀な果敢さをもって向かってきていた。その人海作戦に対しての反撃は、山をなす死体を踏み越えてゆくものであった。5日間の交戦の後、松井大将は、他の正規軍一師団と、数ヶ月前に召集されていた予備軍二師団による増強をえねばならなかった。

- (###) 伏見宮博義。彼はその負傷から一時回復したが一年後に併発症で死亡した。彼の父親は、かつては皇后良子とは疎遠であったいとこで、かつ、海軍参謀本部長であったため、中国人は勝ち誇って歓喜した。

松井は、外国人居留区に爆弾を投げ込んだり、外国人租借地に侵入することをしないよう、ことさらに苦心していた。彼は、片言の英語を話し、フランス語を品なく発音する程度であったが、欧米報道陣の格好なニュース源となり、また、外国人居留地の著名な家庭の晩餐に招待されたりもした。

松井の五師団は、少しづつではるが日本軍占領地を広げ、ひと街区ごと、あるいはひとバリケードごとに中国人の住む西域へと前進を重ねていった。しかし、それは時間を要し、二ヶ月が経た時でも、まだ、上海郊外部での戦いを強いられていた。

その最初から、松井の遅速な前進は裕仁を失望させ、この戦争に松井はもっと個人的献身を果たすべきと考えさせていた。そしてその頃までに、裕仁は、二つの経路を通じ、過去三百年のように、宮中内部から作戦展開を監視していた。そのひとつ、その戦略全体については、彼の妻の大叔父である閑院〔載仁 かんいん ことひと〕宮――陸軍参謀総長――を通じての経路であり、そして第二の、詳細な戦術については、宮中と参謀作戦本部との間を行き来する近衛師団の幹部を通じた経路であった。すべての師団段階の命令は、最終的には裕仁の署名が必要であったが、彼は、充分に展開し終わったものとして彼のもとに報告される以前に、その戦術的な考察を深めることを好んだ。というのは、彼は過去の政策設定過程において、事前に自らの望みを表すことなくなんらかの詳細に反対した場合、後に、自分の部下の面子をつぶし、その人を辞職に追い込むことがあることを間々経験していたからであった。

9月の初め、裕仁は、宮中内部に人的配置計画を彼独自で監視できる大本営(17)の設立を要求した。その役務が天皇の出席――神の存在――においてなされるという、この組織の人員構成と原則は、当然にその正体を物語っており、この大本営の存在は、11月半ばまで、明らかにはされなかった。裕仁は、一部、上海の情勢の行き詰まりを、一部、9月初めに参謀本部への彼の指示が、作戦部の部長、石原莞爾少将の書類入れのなかで眠らされていたことを理由として、その設置を主張した。

石原は、卓越した戦略家で、六年前、満州征服のための計画(18)を作り上げていた。しかし彼は、同時に理想主義者でもあった。上海の結核病みの小男大将、松井とともに、石原は東亜連盟(19)を創設した。この組織は、日本がアジアの他国と平等な構成者となる、統一したアジアを形成するための戦争を信奉していた。この組織は他方、日本の絶対的支配と他民族との「永遠戦争」によるアジアの搾取を信奉する興亜同盟(20)とは、明瞭な対比をなしていた。この興亜同盟の創設者は、満州での日本軍の中心的参謀で、第二次大戦中に悪名をはせた首相、東条であった。東条は、石原のもっともてごわい敵手であった。裕仁が、自分の指令を石原がすべて握り潰していたことを発見した5日後、石原は、東条を補佐するため、満州へ送られたのであった。

それに続く数週間、新たな幕僚長、下村定は、上海の中国軍防衛の裏をかき、南京へと進攻する、華中第二次派遣軍の計画を立てていた(21)。そしてこの計画の立案と実行は、天皇自身の参謀たちによる秘密顧問団のメンバーたちに任された。彼らは、1905年―1915年の間、陸軍士官学校と参謀大学に在籍し、しだいに天皇のおじ(####)たちの家臣となった40歳代の大佐や大将たちであった。そのほとんどは、1921年、大使館諜報員としてヨーロッパに滞在、天皇は当時、皇太子として歴訪をしており、その際、裕仁への個人的な誓いを立てた人たちであった(22)。その大半は、1922年―1924年の間、宮中に置かれた学校の政治教化教室への参加者たちで、日本の運命はインドシナ南部にかかっているとの信条を抱くようになっていた。

- (####) 天皇裕仁には血のつながったおじはいなかったが、遠いいとこである皇后良子には、六人のおじと九人のおじのようなまたいとこがいた。彼女のおじの二人とおじのいとこの二人は、裕仁の血のつながったおばと結婚している。ここで言う「裕仁のおじ」との用語は、彼の二重の義理のおじをさしている。

- (#####) 町尻 量基 (まちじり かずもと)。彼と天皇のおじ、東久邇宮の二人は、1920年のパリへの旅行途上、秘密顧問団の創設者となった。

例の鈴木は、南京の強奪を、京都にある第16師団本部の机上より、無線によって管理監督した。彼はおそらく、その机上作業を、飛行機による前線との間のすばやい往復で補強していただろうが、彼の視察の回数と頻度についての〔東京法廷での〕証言(26)は、混同かつ矛盾していた。彼は、30年前、東京の参謀大学時代以来、蒋介石を知っており、過去何回か、裕仁の私的密使として(27)、蒋介石のもとへ出向いていた。加えて、彼は陸軍の経済面の指導的な専門家でもあった。つまり彼は、二重の役割を果たす能力を備えていた。ひとつは、南京強奪が進行中、蒋介石と近衛首相との間の秘密の無線交渉における仲介者の役を演じており、他は、侵攻のコストのみかえりとして、南京での組織的略奪を行うその第16師団を指揮していた。

陸軍の中で天皇がもっとも信頼していた部下たちが、それぞれに、不吉の前兆の地位に着任し終わった十月、裕仁は、「中国の厳粛なる反省をうながし、東亜の平和を遅滞なく確立するために」、日本はその軍事力を発揮しつつある、と勅語(28)を発表した。近衛公と上海の司令官である小男松井大将は、ともに、南京侵攻の政治的目的を明細化するために、この勅語を誇大解釈し、二項目の原則へと結びつけていた。すなわち、第一に、中国人は「抗日愛国」が必ずもたらす費用を正しく認識しなければならず、第二に、中国人は蒋介石とその国民党の運動を放棄しなければならない、というものであった。

赤いテント

14世紀のモンゴルの征服者チムールが、襲撃する町を探索する際、その外でキャンプしながら、包囲の第一日目は、慈悲のしるしの白いテントを張り、二日目は、女や子供たちへの慈悲のしるしの赤いテントを張り、三日目は、誰にも慈悲はないというしるしの黒いテントを張ったという。

松井の上海への派遣軍は、日本の白いテントであった。十月の末、蒋介石が裕仁の布告に返答しなかった時、第二次派遣軍の小艦隊が華北と日本の港に結集していた(29)。それらは、4師団半、8万人からなる新部隊を運ぶためのもので、二つの使命に分けれれて航行しようとしていた。ひとつは「赤」の、他は「黒」の使命として。それらはその後、戦闘の繰り広げられている上海のはるか北部と南部の、防備の手薄な二箇所の海岸線に到着した。敵地の海岸線――戦史上、ナポレオンのエジプトやシーザーの英国に比べ最適な場所――に水陸両用行動戦術を用いて、この二つの上陸作戦は成功した。それは、後の太平洋での戦争の上陸戦を予兆するものであった。

水陸両用上陸戦術を担当する専門部隊が、三年前より台湾で活動しており、ジャワやルソンといった外地の島に攻撃を加える際の問題について研究を重ねてきていた。二つの小艦隊のうちの半分の部隊は、過去12年間の理念上の論争における裕仁の命令によって、陸軍から選別されてきていたものであった(30)。その特務部隊の南部方面を率いる総司令官は、現役への復帰を果たした大将で、小柄、禿頭の熱心な戦略家、柳川平助であった。彼は、1936年の2.26事件の3人の陸軍首謀者の一人として、その特務部隊の候補者に加えられていた。柳川大将は、1921年、裕仁が当時、皇太子として最初で最後の外国歴訪の旅をした際、その迎えのためにパリにきていた。柳川は、1932年から1934年の間の副陸軍大臣として、終始、外国出張に出ていた。1935年には、台湾軍司令官として赴任、今や日の目を見るようになった水陸両用作戦技術の開発を指揮した。他の者と同じく、彼も、天皇の息がかりのもとでの自身の再構築に熱心であった。九月に再び指名があった際、彼は妻にこう書き送っている(31)。「君、安んぜよ、すでに過ぎたり三途の川、天国の門を開く、目睫の間。」

1937年11月5日の早朝(32)、柳川の特務部隊は、無線交信を絶ったまま、上海の南、約70キロメートルほどの、蒋介石軍の南部の脇腹でその弱点である海岸線への足がかりとなる、杭州〔ハンチョウ〕湾中にあった。6万人の兵員を乗せた輸送船団は投錨し、金山〔チンシャン〕要塞と言われている金山区の小城市の沖合いで、夜明けを待っていた。静まりかえった各輸送船上では、錨の鎖が巻かれ始め、急襲艇を下ろすウインチのきしみ音がひびき、他方、目覚め始めた町からは、中央市場に産品を入出荷する人夫たちの掛け声が聞こえてきていた。

朝日が、湾の黄色の水にまとわりついていた朝霧を追い払いはじめた。柳川大将は、待機指令の解除を決定した。霧の向こうにある緑の低地は、肥沃な土地がふんだんに広がる、揚子江デルタ地帯の南端で、全地形に明るい者なしでは、その小運河の網目に遮られ、混乱と損害が避けられなかった。急襲艇が、母船の鉄の船体とぶつかり合うリズミカルな音を耳に、柳川は、次の二編の歌(33)をよんだ。

- 朝霧のまだ晴れやらぬその中に、90分の、待ち永久かな

大君の、任せの間に間に行く道に、今日の眺めは、ただ涙なり

その地域の中国軍は、この上陸をまったく気づいていなかった。正午までに、柳川の3師団半のほとんどは上陸を完了し、金山の要塞を包囲していた。翌朝、柳川は、海風に乗せて、宣伝用の風船をまるで雲のように空に放った(34)。各風船には、「百万の日本軍が杭州湾岸に上陸」とのかく乱宣伝文がぶら下げられていた。そのニュースに、地方召集の中国兵は士気を失っていた(35)。まだ持ち場についていた兵も、海岸がら北に向かって進撃する日本の第6師団(36)にたやすく蹴散らされた。その司令官、谷寿夫〔ひさお〕中将――後に戦争犯罪人として処刑――については(37)、現代の軍事評論家によってこう描写されている。「その前進は、阿修羅のごとく、霧の中を八方向に全速力でなされた。」

上陸後の三日間で、第6師団は、上海郊外へ向かう64キロの行程うちの40キロを、焼き払いそして爆破して進んた。そして三日目には、松江〔スンチャン〕の町を占領した。9週間後、ある英国の特派員は、松江に何が残されているかをようやくにして目撃することができた。そしてこう書いている。「建物は焼き尽くされ、残っている建物はほとんどない。くすぶる廃墟やひとけのない通りは、薄気味の悪い雰囲気を漂わせている。目に入る生き物といえば犬のみだが、死体を食って異様に太っている。およそ十万人が住む人口密度の高い松江だが、私が見たのはたった5人の中国人で、フランスの教会施設に涙ながらに隠れていた。」(38)

黒いテント

南部の弱点が現実のものとなって、上海外部の中国軍は、最終的防備のために、蒋介石のドイツ人軍事顧問によって設置された、揚子江デルタ地帯を横断するトーチカ線までの後退を始めた。華北から派遣されてきた「黒い」艦隊の16師団は、夜陰に乗じて揚子江河口をさかのぼり、パイモウ入江という、トーチカ線のちょうど背後の、中国軍の北の弱点に上陸した。海路を使った日本軍の挟み撃ち攻撃の「黒」側は、その勢力では敵と互角であった。かくて、南京の処刑係が到着することとなった。この新師団は、京都の例の鈴木によって指揮されており、前線では、中島今朝吾〔けさご〕中将――55歳、小さなヒムラーといった男で、思想取締り、脅迫、拷問の専門家――がその指揮者だった(39)。この中島が、南京虐殺をめぐるその細部の監督に当たろうとしていた。当時、南京作戦に再配置された他の将校たちのように、中島も、1921年、陸軍諜報員としてフランスにおり、皇太子裕仁に謁見するという栄誉を得ていた。1936年の2.26事件以来、裕仁は中島を憲兵隊長官として、首都東京の保安に当たらせていた。

日本の将校は、外国人の前での同僚批判は控えるものだが、中島だけは、その例外とされていた。彼らによれば、中島は、「加虐的な性格を持つ男」であった。

ある者は以下のように書き残している。「彼は、鴨狩りを“ばかばかしい”とし、むしろ、水場の淵に位置し、下降してくる鳩を撃つのを好む、といった狙撃の名手だ(40)。今(1939年)、中国との聖戦を終えて平和維持のために送られた北満州で、制圧する“匪賊”はもうおらず、彼は不機嫌にちがいない。満州の鳩にとっては、災難だ。」

また、別の人は、「彼はフランス文化に馴染みすぎた。彼は自身をロベスピエールかダントンのように考えていた。彼は南京に、人体を焼くための特殊な北京油をもってやってきた」と語った(41)。

さらに別の人は、こう彼を思い出している。「上海を攻略した後、我が第11師団は、上陸したばかりの中島の第16師団と平行して進撃していた。毎夜、私が宿営する場より、彼らが焼いている村の明るい火が見えた。家を焼けば、宿泊場の提供を難しくする。臆病者だけが、そうしたことにかかわった。」(42)

戦後、蒋介石政府は、中島の第16師団と、「阿修羅」との名をもつ谷の第6師団を、南京攻略の際に39万人の生命を奪った罪で告発した(43)。

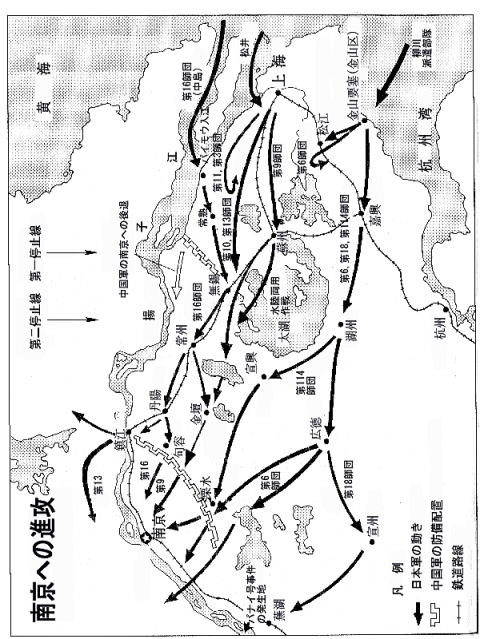

地図の出所(44)

停止線茶番劇

北より南下する中島、南より攻めあがる柳川、上海から南京へと西進する松井という三方攻撃の中で、蒋介石軍の後退は、転じて敗走化した。ドイツの軍事技術者にとっては、理論上、揚子江デルタを数珠繋ぎ状に横断しているはずのトーチカ線は、ほとんど戦いをなすことなく放棄された。それは日本の金で買い上げられたとのうわさが中国に流れ、一部そうであったかもしれないものの、その大半は、日本軍の戦術と大胆不敵さの前に攻落した。

中国軍の退却が始まった後も、前線の日本軍師団はその追撃の手を緩めなかった。東京の参謀本部は、地図上に線を引きながら、そこが進攻の止まる停止線と発表し、欧米の報道陣に一大ショーを披露していた。その線上で、兵員は再編成され、天皇よりの秘密指令を受け取るやいなや、ふたたび行動を続けた。だが、そうした命令の存在は、1964年に、退役した大将たちのグループが本を出版するまで、公表されることはなかった。

当時、外国人報道陣向けに、前線にいる兵士たちはもはや手に負えず、統制がとれなくなっている、との印象が意図的に作られていた。だが真実は、兵士たちは大本営が皇居で設立され、自分たちの行動が神的な天皇自身によって監視されていることを知っていたため、それほどに周到で従順な兵は、かっていなかったことである。

最初の停止線は、揚子江デルタを横切り、11月4日に引かれた。11月24日に、すべての師団がそこに到着した時、天皇の命令(45)により、それは解除された。参謀本部は、同じ日、80キロ西方に、第二の停止線を設定した。裕仁は、非公式には三日後に、公式には七日後にそれを解除した。

この公式と非公式の命令の間の4日間のずれは、ある典型的宮中物語とからんでいる。東京の参謀本部次長、多田駿〔はやお〕中将は、南京への攻撃につき、中国の首都に計画されている恐怖の作戦を知っており、軍紀を低下させるおそれがあることから、それを許可しなかった(46)。彼は、裕仁に勅命を与えるよう助言することを断固として拒否した。ちょうど、裕仁が、参謀本部次長である多田に、そう助言し、必要な命令に副署名するよう強く望んだように。そこで、多田中将を説得する仕事は、参謀本部作戦部の新任で優柔不断な長官、下村少将にゆだねられた。下村は、11月22日の月曜から27日の土曜まで、終始、多田をおだてすかし、あるいはおどした。11月24日の水曜には、下村は、大本営の会議の後、私的に天皇裕仁と面会し、多田が黙認した時、直ちに宮中の手続きが済んで命令が通されるように、証印や副証印など、すべての事務的処置を終わらせておく旨、手をうった。土曜には、業を煮やした下村は、二通の異例の電報を発信した。一通は、上海の松井大将への公式なもので、他は、一ヶ月前、松井の指揮系統の下に送り込まれた参謀将校たちにあてた非公式な裕仁の秘密顧問団の電報であった(47)。

松井にあてた最初の電報(48)はこう告げていた。

- 南京攻撃への一致した決定を得るべく、当本部の面々は着実な議論に取り組んでいるが、最終決定にはいまだ至らず。ともあれ、決定は間近であるので、安心されたし。

- 余は、余の最高幹部の決定いまだ得ずとも、当本部の核心は南京攻撃に傾注しつつあり。しかるに、これを理解し、予断を打ち捨て、前進計られたし。

前線の参謀将校たちは、この第二の電報を受け取ると直ちに、第二の停止線上にある二つの町の酒場や売春宿から兵士を招集し、前進の用意を整えた。東京の多田は、部隊が命令なしで行動を起こす可能性――参謀本部副長官としてその責任を負わされ、軍人としての名誉に汚点を残す――を按じていた。一方で、退役や不面目を、また他方で、輝かしい将来への約束を考え、多田は、この二通の電報が打たれた日の夕方、自らの信念を曲げた。ただ、その命令の日付を四日後の12月1日とするよう条件を付けた――強制された事実を記録として残そうとする、奇妙な日本式方法。彼はまた、天皇裕仁に、その命令の天皇責任を認めるよう、それが天皇の全国民への勅令としての形式をとるよう、天皇に求めた。

多田は、その命令を彼自身の手で前線に送り、また、その命令には第二の停止線に言及する必要はなく、ただ、「南京を落とせ」と言うべきであることを受け入れた。天皇の勅令は、内大臣の承認を必要とし、さらに、通常、日本中の別荘や温泉に散らばる侍従たちの副証印も必要だった。したがって、その手続きは、一週間かそれ以上を要するのが常だった。今、多田が驚いたことは、すべての作業がすでに済んでおり、天皇裕仁もそれを最優先し、11月28日の日曜の朝までに、天皇の証印を付すことも可能なことであった。多田はそこで、文書命令を、上海まで、通常、空路で一日ですむところを、三日をかけて送付して、異議の表明としたのであった。しかし、命令は無線で即座に前線におくられ、前線の部隊は、その報を受けた数分後には、大挙して第二の停止線を越えたのであった。前線の将校たちの何人かは、「12月1日付けで、南京を落とせ」の命令を受けたと理解していた。ということは、彼らは、160キロ以上を、三日で行かねばならなかったわけである。

松井の「白」の師団と、柳川の「赤」の師団は、どちらが先に南京に到達するか、競争を始めていた。松井の部隊は、揚子江デルタ地帯の西、ほぼ、上海と南京の中間に位置する太湖を水陸両用作戦をもって突破し(50)、幸先のよいスタートを切っていた。柳川の部隊は、同湖を迂回する必要があったため、そのペースを落としていた。一方、最も北のルートを行く、加虐的な中島が率いる「黒」の第16師団は、南京の強奪をねらい、満を持していた。12月1日、南京攻略の天皇の命令が公式に届くと、すべての部隊は動きを開始したが、いずれも、目標までには、まだ50キロ以上を残していた。

この作戦で、日本軍はすでに7万人の死傷者を出し、南京に到達するまでに、さらに4万人のコストを払おうとしていた。大量の犠牲者を生む、大部隊の進軍戦の状況では、個々の兵士を神経質に押しやるものである。日本軍の中では、部隊間の競争はいつもすさまじさを呈し、酒場でのけんかを超えて、致命的争いをもたらしていた。生き残った復員兵によれば、今や、揚子江デルタの競争は、村を焼き、家畜を殺し、さらに、ただ対抗意識から、少女をさらいだし、他の部隊から、宿泊の民家や食料や享楽を奪うという、その類の争いの場とも化していた。そうした異様な雰囲気は、検閲をパスして公表されたジャパン・アドバタイザー紙の12月7日付けの記事からも、その程度がうかがえる。

- 中尉の百人斬り競争、互角の結果

共にクーヨン〔「句容」のことか〕の片桐隊の向井敏明中尉と野田毅中尉は、南京占領が完了するまでに、どちらが先に百人の中国人を斬ったをめぐって競争しており、その競い合いは互角のまま、いよいよ終盤にさしかかっている。12月5日付けの朝日新聞によれば、両者の“得点”は、向井中尉89に対し、野田中尉78である。

その地方では自動車道路がほんのわずかしかない状況下を、熱心だが不面目をこうむった「赤」師団の柳川は、一週間で190キロを進んだ後、12月4日、土曜、溧水〔リシュウ〕の町を占領した。そこから南京の城壁までは、北に向け、良好な街道をわずか19キロ残すのみである。しかし、最後の抵抗線をなしていたのは、自分の家や田畑を守ろうと意気盛んな地元の召集兵による即製部隊であった。消耗した柳川の部隊は、その突破にてこずり、ほぼ三日を費やした。またそのはるか北では、松井の「白」師団が同様な抵抗に会い、二日後、歩兵の一斉射撃で塹壕にこもる中国部隊線を突破した。そのまた北方には、加虐的な中島の「黒」の部隊が、上海、南京間の鉄道路線を用いて、山野の横断を最小限にし、かつ、抵抗にもほとんど会わずに、他のライバルを追っていた。

「両生空間」 もくじへ

「もくじ」へ戻る Copyright(C) Hajime Matsuzaki この文書、画像の無断使用は厳禁いたします