「もくじ」へ戻る

第一章

南京強奪

(その2)

窮地の蒋介石

蒋介石は、南京の城壁内で、幻滅を伴う苦渋の一ヶ月間を過ごしていた。

国際連盟は、〔1937年〕9月12日、彼の求めによって条約締結国〔日本は1933年に脱退〕による会議を召集、11月4日より24日まで、ブリュッセルでそれが開催された。この会議はしかし、日本への軽い非難を除き、なんらの行動も決定されなかった。蒋介石のドイツ人顧問は、ベルリンにいっそうの援助を要請したが、日本寄りのリーベントロップ外相の派閥が、ヒットラーの支持を獲得していた。スターリンの大粛清による混乱下にあるロシアは、わずか数機の飛行機と操縦士を送ってきたのみであった。米国は、退役空軍大将、クレアー・シェナウルトと20人の空の冒険家を送ってきたが、すでに購入し出荷されていたはずの米国製飛行機は、カリフォルニアの港に積み上げられたままであった。12月2日、蒋介石は部下の将校たちと会い、日本の条件を受け入れることに同意を決めた。日本にとってはそれは節度あるものであったが、蒋介石には既成事実を正式に承認させられるものに等しかった。すなわち、内蒙古の自治、上海周辺の国際非武装地帯の拡大、反ロシア日中同盟、旧首都北京を含む満州国境に沿う幅320キロの非武装地帯、日本に友好的官吏の任命、というものであった(51)。

12月5日、こうした条件を原則的に受け入れるに当たって、蒋介石がさとったことは、もはや情勢が大変してしまったことで、日本には、もういかなる平和的条項を提示する意思もないことであった。そこで彼は、中立の駐中国ドイツ大使、オスカー・トラウトマンに、現在の軍事的苦境にあって、これ以上の交渉は不可能であると伝えた(52)。そして蒋介石は、彼の政府の主要部局を南京より避難させることを決定し、12月7日、彼とその部下一同は、560キロ上流の漢口〔今の武漢〕に飛び、そこに臨時の新首都を設立した(53)。

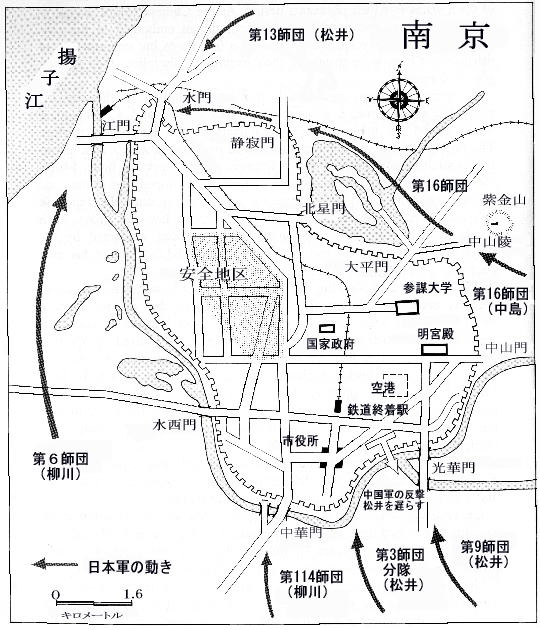

裕仁のおじ

1937年12月7日において、日本軍は30万人の戦力を保持し、その目的地、南京は完全な混乱状態に陥っていた。またその中国の首都は、古代よりの煉瓦の城壁をのぞき、いかなる防備もない裸体状態であった。日本軍の四師団――柳川の「赤」の第6および第114師団、松井の「白」の第9師団、そして中島の「黒」の第16師団――は、疲れ果て、神経過敏となっていたが、寒く、荒廃した田舎地帯を踏破し、その首都に結集しはじめていた。一方、そうした残忍な部隊が南京に接近している時、松井大将は、揚子江デルタの蘇州〔サンチョウ〕の前線本部で、結核の熱のため、寝たきりでいた。またその5日前の12月2日、天皇裕仁は、松井の責務から、前線部隊の人的監督を除いて安心させ、華中方面の総司令官へと格上げした。そして南京地区軍の司令官としての松井の地位に代わって、裕仁は、自分のおじ、朝香宮〔あさかのみや 鳩彦〕を任命した。

朝香宮は、皇族の一員であるにもかかわらず、強靭な職業的軍人で、30歳代での幹部候補生から中将への昇格も、特権や閑職にいそしんだゆえではない。痩身で寡黙な50歳の華族は、明らかに片足を引きずって歩いた。これは、1923年に、パリ郊外で自動車事故にあったためで、現在の同僚である柳川や中島とともに、3年間、諜報員として赴任していた時のことであった。かっての万能運動選手である彼は、その事故の後、ゴルフに傾倒し、当時では、日本でも有数のゴルフ・プレイヤーでもあった。この技量と流暢なフランス語を生かし、1930年代には、パリから東京を訪れた多くの著名フランス人をもてなしていた。また、1936年の2.26事件の際には、宮家諮問会議の緊急会議の席上、陸軍の北進あるいは征露派の不満に理解を示す裕仁の兄弟、秩父宮の側にたった。宮中の公文書にあるメモによると、その後、裕仁は、朝香宮の態度は皇族として「このましからざる」と(54)、もっぱら彼をのみ非難した。そして彼は、この同意しにくい南京での新任務を、一種の修復の機会として与えられたのであった。これからそうするように、彼がそれを成し遂げた時、すべてにこのましく、彼の宮中の評価が回復するのであった。

朝香宮の前線への任命は、他のいかなる権威をも超越する天皇の意向によるもので、病床にある松井大将の指揮権はまさに蹂躙されようとしていた。彼は部隊を引き上げ、南京の城壁の外3、4キロの場で、三集団に再編成するよう命令した。それは、城市内に進駐するのは、統制のとれた数大隊に限り、占領が「中国人の目にも輝かしく、日本のもとでも安心できると思わせる」ように、実行されるためであった(55)。そして彼は、彼の管轄下の将校を蘇州の病室に呼び、通常の指揮としては極めて異例な以下の命令書を手渡した。

- 帝国陸軍の外国首都への進入は、世界の耳目を集める、わが国の歴史における偉大な出来事である。しかるに、秩序を乱す部隊は、市内に進ませない。城市内に入る部隊は、この目的に沿って、所轄の師団司令官によって特別に選別されたものとさるべきである。そうした部隊には、留意すべき事項と、城市の人々の権利と利益の地位保全が前もって通知される。それらは、略奪者とはまったく縁のないものにさせなければならない。必要に応じ、見張り兵が配置される。進入部隊とともに、多くの憲兵、補助憲兵を城市内に入れ、これをもって不法行為を予防する。(56)

こうした報告を聞いた後、朝香宮は、彼の判を押し、「極秘、破棄せよ」と付記した一連の命令を発した(60)。それは単に、「すべての捕虜を殺せ」とあった。中国軍兵士は、姿勢の変化を察知し、南京の城壁内へと逃げこみ始めたが、少なくとも、四分の三の兵士が、もう一日、生きて戦った。残りの七万五千人は、南京城市内部に閉じ込められ、実質上、この首都強奪を目撃した欧米の観察者による犠牲者の統計に加わった。

朝香宮の諜報参謀の中佐(#)は、その「殺せ」という命令を自ら率先して偽造した〔訳注〕、と友人に告げている。もしそうだとすれば、彼が軍法裁判にかけられなかったことが注目されるが、1945年6月、沖縄の洞窟壕で中将として死ぬ〔自決〕まで、軍人としての経歴をまっとうした。

- (#) 長勇(ちょう いさむ)。さかのぼる1931年、宮中の支援のもと、二件の擬似クーデタ〔1932年の三月(血盟団)事件と5.15事件〕の組織を助けた。これにより、情勢は混沌と化し、満州征服に伴う国内政治の危機の〔軍部主導による〕沈静化をもたらした。

- 〔訳注〕 この命令の作成にあたり、松井総司令官はそれを制止しようとしたが、長中佐がそれを無視したらしい。

パナイ号事件

朝香宮を前線へ派遣した後、天皇裕仁は、南京占領にいたる最後の数日間、「レクレーションや運動の時間をとることもなく、軍事作戦の広範囲かつ強化した監視についていた」と、その侍従たちの一人によって語られている(61)。近衛公――当時の首相で裕仁の若い取り巻きをあやつる専門家――は、裕仁が軍事的諸情報の渦の中で、視野を失ってしまうのではないかと恐れすらしていた。皇族には属さず、ひょろっとしてシニカルな近衛公ではあったが、いにしえより肩を並べる貴族であった藤原の家系は、右大臣、左大臣として13世紀にわたり宮中に仕え、そして、その世間離れした熱意を駆使し、歴代天皇を支えてきた。侍従といえども、近衛以上に、裕仁の機嫌をとることに長けたものはいなかった。若い天皇が、宮中の親友として、対等に感じ、自由に議論し、内輪話をし、批判をし合った人は、彼以外には居なかった。

11月20日、裕仁が大本営を設立した時、近衛公は、そのなかに、自分がオブザーバーとしてすら加えられていないことを抗議するため、宮中に駆けつけた(62)。裕仁は、それが軍人専用の堅苦しい秘密会議なので、政治家の関心を引くようなものではないと説得しようとした。しかし近衛は、軍事的決定は常に政治的利害をもたらす、とそれに反論した。そして近衛は、「中国での次の戦略が開始される前に、私は辞職したい」(63)と言いわたした。自分の内輪からのそうした厳しい反発を受け、裕仁は近衛に、政府にとどまるよう懇願し、「軍事的展開についても、全面的に情報を与える」、と約束して彼をなだめた。

近衛は、中国との戦争自体には、それに先立ち反対の意見は唱えなかった。むしろ、もし日本が中国と充分深くかかわるようになれば、北方へはロシアに、南方へは米国や英国に、破滅的な結果をもたらす時期尚早の攻撃をしないですむと唱えた。近衛は、その秋中、中国との戦争を避け、ロシアとの戦争をのぞむ参謀本部の参謀たちとの目下の論争に明け暮れた。彼らは、上海派遣軍に反対し、その補強に反対し、上海の南や北に追加部隊を上陸させることに反対し、南京攻略の命令に反対した。さらに最近では、彼らは、蒋介石による条件付降伏の申し出を受け入れようとし、これに近衛は、蒋介石がそれを受け入れないよう日本側の要求をより厳しいものにしようと苦心惨憺していた。軍国主義者が和平の道をとろうとする時、一人の政治家がそれに立ち向かうことは困難であった。

今や「中国での第二の戦略」(64)が、近衛の目的を危ぶませていた。彼は、蒋介石といかなる合意も結ばないよう、裕仁をさとした。さらに彼は、自分自身も確信がないまま、南京奪取が、蒋介石の部下の離反を生み、日本の長期的な意図に協力する中国の傀儡政権の樹立を可能とすると説いた。しかし、南京で追求されるべきこの新たな戦略は、近衛を立ち止まらせていた。以前はそうではなかったのだが、首相としてそれを主導することに、躊躇を感じ始めていた。もし南京で殺戮や破壊が充分になされた場合、蒋介石を倒すことに成功するかもしれなかった。そこでの問題は、裕仁と海軍が、マラヤとインドシナを攻撃する計画を時期尚早に立てないようにすることであった。

12月7日、天皇との再度の会見の後、近衛が感じたことは、最悪の事態が生じようとしていることであった。蒋介石の住居からの情報源によると、蒋介石はその日、南京から脱出したとのことであった。日本軍は南京を包囲しつつあり、裕仁は、長期にわたる軍事計画に浸りきっていた。近衛は、裕仁のお気に入りの一人である木戸侯爵にこう苦言を呈していた。「天皇に会ってきたのだが、彼は、来年3月までの戦略についてばかり話していた。そして彼は、広東へ一師団を送ることを説明したが、私はこれまで、そうした攻撃について何も聞いておらず、驚かされた」(65)。広東は、英国の植民地香港より、わずか90キロしか離れていなかった。裕仁はすでに、その攻撃を承認する署名をしていた。「もし、事態がこのように運ばれたら、私はその全責任をもてない。私は天皇に、南京攻落の結果を見た後、内閣の改造をしたい、と天皇に言った。天皇に異論はないようだった」、と近衛は語った。

天皇との面会の5日後、近衛首相の古い友人で、現役復帰した予備砲兵大佐、橋本欣五郎が、米国の小型砲艦パナイの沈没(66)という国際的事件を単に挑発目的で起し、広東を攻撃する計画をぶちこわした。蒋介石が自らの首都を逃れて間もなく、橋本の砲兵連隊は、南京から96キロ上流の揚子江岸に陸路到達していた。蕪湖〔ウフ〕の町の付近で、彼は、南京から川伝いで逃れようとする難民を遮断するため、川岸に重砲を配置し、近距離の一斉放火陣をしいていた。12月11日、土曜の夜更け、彼は、英国人難民を乗せたフェリーと、英国の小型砲艦レディーバードに砲撃を加え、英国水兵一人を死亡させた。翌朝、彼は、三隻のタンカーと米国の小型砲艦パナイからなる西洋人難民の船団が、砲陣地と南京の中ほどにある安全な停泊地にあって、その包囲都市からの脱出を待っている、との情報を得た。橋本大佐は、その連隊に付属している海軍航空中隊に、揚子江の封鎖を支援するよう命令した。彼は、海軍操縦士に米国船を攻撃するよう命じた。その操縦士たちは就役中ではなかったが、橋本大佐の命令に疑問を呈し、長い議論のあとにようやく離陸した。

午後1時30分、日曜の通常任務は、パナイ艦上からの見張りだった。乗組員のうちの8人は、近くに停泊している三隻のタンカーの民間人を訪問していた。天気は快晴だった。パナイの甲板上に描かれた二旗の大きな星条旗が、その陽光のもとで輝いていた。1時38分、三機の双発機がV字編隊を組んで、南西の方向から高い高度で飛来してくるのが見えた。翼の赤い丸が、それらが日本軍機であることを示し、また、パナイの位置がその日本軍機に確認されたことも確かであった。中国軍機の操縦士と違って、日本の操縦士は、誤爆をするようなことはなかった。突然、三機の飛行機の胴体から、黒い点がいくつが放たれ、次の瞬間、爆撃の正確さを示して、パナイが致命的な損害を被っていた。一つの爆弾は艦首を直撃し、第二の爆弾は右舷に穴をあけた。エンジンは破壊され、75ミリ砲は使用不可となった。操舵室、船内の病室、無線通信室は粉砕された。艦長は受けた榴散弾片で動けなかった。

乗組員がこの一瞬の破壊から立ち直る間もなく、六機の単発戦闘機が南方より迫ってきて、小型の対人爆弾を投下した。命令を発しようとしていた副艦長も、榴散弾片をのどに受けてしゃべれなくなった。彼は、紙に走り書きで、命令を発した。一機の速度の遅い複翼戦闘機が、二度も、三度も爆弾投下を繰り返した。乗組員が後甲板の30口径の機関銃を組み立て、応戦を始めた。二機の戦闘機もそれに応えた。20分間の爆撃と機銃掃射の後、パナイは右舷側に傾き、沈み始め、攻撃機は、三隻のタンカーにその焦点を移した。

パナイのどの現場指揮官も、乗組員のほとんど全員とともに傷を負った。午後2時、口のきけなくなった副艦長は艦の放棄をなぐり書きで命令した。負傷者がボートで陸地に運ばれている時、攻撃機が引き返してきて、一時、覆いのない救命ボートに機銃掃射をあびせた。3時までに、パナイの甲板は無人となり、巨大な腐敗処理装置たるその川の黄色い水に洗われ始めた。パナイはすぐには沈まなかったので、二人の乗組員が食料や医療品をとりにボートを漕いでもどった。一隻の日本軍ランチがパナイに接近し、甲板へ機関銃発砲を加え、捜索のために乗組員を乗り移らせた。ひと時して、日本の水兵は自分たちのボートに飛び移って戻り、急いで立ち去った。その5分後の3時54分、パナイは右に回転するように沈んでいった。二隻のタンカーは炎上中で、三番目のタンカーは、泥の土手に座礁していた。パナイの乗組員とともに、乗客や船員は、川岸のイグサの中で三日間、隠れていた。彼らはだが、米国の小型砲艦オアフによって助け出された。その間、二人のアメリカ人が死に、一人が瀕死の状態にあり、他の14人は担架で運ばれる状態だった。タンカーの相当の数の中国人船員も、死亡するか負傷したが、多くの生存者が奥地へと逃げ去っていたので、正確には数えられなかった。

パナイ沈没の翌日、ルーズベルト大統領は、ワシントンの日本大使に、彼の「衝撃と懸念」を直接に天皇裕仁に伝えるよう、非公式に要求した(67)。それは、日本の政府の存在を無視した前例のない措置であった。外交経験ある侍従たちは、それは、アメリカ合衆国による宣戦布告の予告かもしれないと受け止めるよう、裕仁に進言した。皇居に近い米国大使館のジョセフ・グリュウ大使(68)は、使用人に荷造りを始めるよう命じ、それは、大使にとってルシタニア号〔訳注〕が沈没した1915年のベルリンを想起させる事態として知られた。日本の広田弘毅外務大臣は、直ちに謝罪を表明し、死傷者とその家族に賠償を約束した。日本の市民は米国大使館に大挙して押しかけ、路上で大使館員が遺憾の意を表そうとすることを止めさせた。一人の身なりのよい日本女性は、あたかも夫を失ったかに感じているとして、大使館ロビーで自分の髪の房を切り、一本のカーネーションをそえて供え、その気持ちを表した。米国大使館には、たくさんの弔慰金が寄せられ、グリュウ大使によると、寄付金額は5百万ドルに達したという。副海軍大臣の山本五十六――後に真珠湾攻撃を主導する――は、この事件への全面的責任を公式には認めた(69)が、パナイ沈没を命じた橋本大佐への懲罰が行えなかったため、、個人的には憤懣やるかたなかった。

- 〔訳注〕 ニューヨークを出港したイギリス船籍の同号が、南アイルランド沖で、ドイツの潜水艦によって沈没させられ、ドイツの野蛮な行為が多くのアメリカ人の生命を奪ったとして、米国の第一次世界大戦参加のきっかけとなった。、

米国艦パナイを沈め、英国艦レディーバードを砲撃することにより、橋本大佐は、その実行が極めて危険な地、香港を攻撃する計画をつくることに成功した。パナイ事件の8日後の12月20日、3万の日本軍部隊は、台湾南西海岸にそった港で、輸送作業に取り掛かった(70)。だが2日後、近衛の勧めにより、裕仁は不承々々、輸送をとりやめ、広東の攻撃を10ヶ月延期することを命令した。

近衛は、橋本にパナイを沈めるよう特使を中国に送ったのではないかと、強く疑惑をもたれていた(71)。それはまた、パナイ沈没の数日後、蒋介石政府に取って代る傀儡政権樹立をめぐり、中国人政治家をさぐるために近衛が送った密使が、大阪港で憲兵により誤って逮捕されて出発できず(72)、中国での彼の面会の約束に間に合わなくなったという事実により、いっそう強められた。

パナイが沈没した12月12日、近衛は東京、荻窪の新しい屋敷に移転した。その転居祝いの席上、彼は来客者にこう告げた。「私はもうこれ以上、我慢できない。南京が陥落する時、蒋介石政府も崩壊させるべきだ。もしそうしないのなら、蒋介石不承認の声明を出し、彼との交渉を拒否する。今が潮時である。私は辞職する」(73)。日本は蒋介石と交渉せず、傀儡政権を立てよとの声明は、すでに裕仁の血族の侍従武官、町尻によって起稿されていた(74)。一ヵ月後、南京強奪が最終段階に差し掛かった時、近衛はついにある段階での声明を発した。しかし、近衛も蒋介石も辞職せず、また近衛の荻窪の新居は日本語で「嫌華」荘を意味する呼称(75)をもつようになった。やがて、何も知らされないままの日本大衆により、近衛は、南京虐殺の首相として責任をとらされることとなった。

どたん場の南京

南京郊外の冬枯れ色の田園風景の中で、泥壁の貧弱な農家は空き家同然だった。蒋介石がその首都を去った三日後の12月10日、南京の100万余りの住民のうちのほぼ80万人(76)は、揚子江上流へと逃げ出していた。揚子江デルタからの1,800万人の避難民は、南京の周辺を通過して、これまた奥地へ向かっていた。約10万人(77)の中国軍後衛部隊は、城市の内部に残る市民を追い出していた――二ヶ月前に発表された「抵抗の焦土作戦」は、侵略者に使用されるおそれのあるすべての田畑と家屋を焼き払うよう訴えていた。

砲火の音が近づくに応じて、中国軍部隊は城壁上に配備され、待機していた。幅6メートル、高さ15メートル、中世以来の鋸歯状の胸壁ではあっても、近代的砲火への充分な防備となっていた(78)。その城壁の内側の中世よりの古都市は、80年前の農民一揆の際、ことごとく破壊された。今では、いくつかの建て込んだ中国人商業、居住区を除いて、街は、政府関係の新しい建物が散在する記念市民公園や、かって農民がたてこもった大きな広場と変わっていた。中国軍部隊が攻撃を待っている間、彼らは街に定着した共和政治の精神を尊重した。兵隊たちは、数台の自転車を盗んだり、何軒かの店に盗みに入ったりはしたものの、中国に滞在していた福祉関係の専門家によれば、その模範的規律やまじめな善行に驚かされていた。(79)

アメリカ、ドイツ、イギリスの住民たちは、市内におよそ4平方キロメートルの安全地区――主要な教会、大学、病院施設などを取り囲む非戦闘地域――を設けた。避難した中国政府は、外国人による同地区管理委員会に、警察官450名、小麦粉一万袋、現金40万ドル、そして米400万ポンドを移譲した。中国人市民もその地区に、日本人による占領と法秩序の樹立が終わるまでの数日、避難していることが期待された。そうした措置は上海でも試みられ、日本側にも歓迎された。ことに松井大将は、その費用を援助するため、自分の懐からほぼ3,000ドルを寄付(80)していた。

しかし、南京の場合、日本側は安全地区の認可を、前もって拒否していた。そして攻撃の前に、すべての非中国人はその地域から立ち去るよう通告していた。領事館員や欧米のビジネスマンたちは、彼らの上部からの命令に従った。パナイのような艦船で引き払ったものもいた。また、英国のジャーディン・マチソン蒸気船会社が所有する大きな浮き埠頭の乗り換え所やチェックアウト所に移ったものもあった。だが、22人の大学教授、医師、牧師、ビジネスマンと、15人のアメリカ人と6人のドイツ人は(81)、城壁内部に残った。そして彼らの存在により、上海以西の他の都市とは異なって、南京の占領は仔細に文書として残されることとなった。ことにドイツ人は、反共同盟による保護対象となっており、かぎ十字の腕章を付けていれば自由に歩き回ることができたため、すべてを観察することができた。

12月9日、木曜日、松井の第9師団の二個大隊は、城壁の南東の塹壕線を越えその内部へ進んでいた(82)。松井大将は、飛行機からビラ(83)をまいて、温情的取り計らいを約束し、市民政府による統治への移譲のための休戦措置を勧告した。金曜日の真昼、松井の二人の将校は、城壁東部の山岳門の外側に立ち、中国側が市を譲り渡す白旗をもった代表を送ってこないかと、3時間、待っていた。しかし誰も応じず、裕仁のおじ朝香宮は総攻撃を命令した。翌日の東京の朝日新聞(84)によると、朝香宮は、東側の丘の上にナポレオンのように立ち、「砲煙たちこめる市の陥落をみつめていた」。その朝、東京では、特別に盛り付けられた南京そば〔今の中華そば〕が市民にふるまわれた(85)。

だが、そうしたニュースやそばは、まだまだ序の口であった。12月10日、金曜日の夜更け、松井の第9師団の兵士は、その夜、唯一、反撃を撃退できた南東城壁の上に、日の丸旗を立てた。朝香宮は、指揮下の三師団に、周辺部での掃討行動を早期に切り上げ、市の徹底的な探索を行うよう命令した。憲兵出身のサディスト中島の率いる第16師団は東側を包囲し、残酷な第6師団は、揚子江に沿って西側で戦い、予備軍の第114師団は、城壁の南側で戦いに参加していた。

黒長靴を履いているが、尻に残っている弾丸のためびっこを引く中島は、12月11日、土曜、城壁北東の紫金山に陣取る抵抗部隊によって手間取らされていた。そこは、木々に覆われた郊外地帯で、しゃれた山荘や数千平方メートルの広さをもつ御影石の階段が続く壮大な孫文の墓で知られていた。その巨大廟は、その山の上部の傾斜地に、古代中国の石弓を形取って、山頂を指すように建立されていた。孫文は、一度は日本の庇護を求めたが、中国の共和主義者により、中国のジョージ・ワシントンとして、故国に復帰した。中島は、頭上をただよう二機の小型飛行船に乗る監視兵の支援をえて(86)、その墓を無傷で手に入れ、付近の富裕中国人の家を、政治的ねらいをもって選別して焼いた。

柳川の第6および第114師団も、南京南部の雨花台で、凄烈な反撃によって手こずらわされていた。しかし、翌日の日曜には、すべての部隊はその進路を確保していた。中島は、部隊を揚子江へむけて西向きに城市北側壁にそって進め、一方、柳川の第6師団は、揚子江沿いの湿地帯で中国兵を北に追い上げ、城壁の西側を北上していた。こうした二つの師団による挟撃作戦は、市の北西角において合流し、南京を揚子江から切り離し、避難の最後の通路を遮断した。城壁を守っていた中国軍部隊は、パニックに陥り、その持ち場を放棄し始めた。中国軍の司令官は、ドイツの仲介を通じた降伏の姿勢を見せたが、時すでに遅く、にわかに避難民の一部と化した。

市内から脱出する最後の出口は、市の北西角にあり揚子江に面した水門だった。脱出の十日後に書かれた、南京YMCAの地域事務官ジョージ・フィッチの手紙にはこう書かれている。「トラックや車がぶつかり合い、転覆し、火を噴き、門のところでは、さらに多くの車が衝突し、燃え上がり、恐ろしいことに、30センチの厚さで死体があたりを覆っていた。門は封鎖され、狂った兵士たちが壁をよじ登り、反対側では、ロープやゲートルとベルト、あるいは裂いた布を繋いで降りていた。たくさんの人が転落死していた。しかし、川では、もっとすさまじい光景が始まっていた。一群のジャンクがそこにあった。しかし、川を対岸に渡ろうと逆上した群集に、それは無用であった。人が乗り過ぎたジャンクは転覆し、沈没した。何千人もが溺れて死んだ。」(87)

いく隻かのジャンクやサンパンはその水門でのパニックを何とか脱出し、上流へ向け遡りはじめた。だが、南京の上流で、上海から陸軍の前進を追ってきた日本海軍のランチに捕捉された。それから生じたアヒル狩りは、特権的伝統をもつ英国スタイルの日本海軍にはふさわしくなく、何隻かのボート上では、水兵たちには酒が配給されていた(88)。海軍のランチはところ狭しと突進しまわり、川面がきれいになるまで、衝突させ、機関銃をあびせた。

南京陥落

12月12日、日曜の夜、南京はついに陥落した。城壁への各所での急襲は、どこかヒエロニムス・ボス〔訳注〕の絵に似ていた。その時、月はまだ上がっておらず、手榴弾の投擲がもたらす地獄のような閃光が唯一の光だった。中国側は、日本軍の砲撃で崩れかかった城壁の上で、古びた銃と両手で振り回す大きな満州刀で闘った。日本軍の機関銃は、城壁に掛けられ、倒され、再び掛けられるはしごに道を開くことを助けていた。高性能火薬のもたらす爆発音、銃弾の飛来音、機関銃の射撃音がつくる抑揚は、多数の人体が飛び散らされ古代の堀に落ちて行くまで続いていた。ほぼ真夜中ごろ、第114師団の部隊――そのほとんどは、指揮官の柳川のように汚名を負った反乱者だった――は、足元の危ない胸壁の上によじ登って日の丸を揚げ、そして、城市最も南の中山門を開けようと、城壁内の階段で闘っていた。数分後、松井の第9師団の脇崎隊が光華門を爆破して、市の東部へ進入する道を開いていた。

- 〔訳注〕 オランダで活躍した後期ゴシックを代表する画家。人間の本性的な罪悪と世界に対する厭世観を、風刺や批判をこめて、怪奇かつ個性的な幻想性を持った画法でもって表現。

何年か後、まだ占領下にあったベルリンで発見された報告書――蒋介石の軍事顧問としてドイツ大使館に所属していたアレキサンダー・エルンスト・フォン・ファルケンハウゼン〔##〕によって書かれた――によると、その月曜、城市に入った最初の日本軍の態度は「大変正しい」ものであった(90)。市の南部の半廃墟と化したスラム街を無抵抗で通過し、北上する柳川の師団が、月曜の午前11時、最初に安全地区に達したことが報告された。安全地区委員会の三人のメンバーが彼らに会い、その地区の目的を説明した。アメリカYMCAのフィッチによると、「彼らは好意的態度は見せず、わずかして、彼らの存在を恐れ、逃げ出そうとした難民20人を殺した」(91)。

- 〔##〕 ファルケンハウゼンはプロイセンの土地貴族で、何が正しく何がそうでないかという、厳格な考え方を持っていた。第二次大戦中は、ナチの第三帝国のベルギー軍事総督として仕え、ヒットラー暗殺の陰謀をくわだて、終戦の際は、ゲシュタボの刑務所におり、つづいて連合軍の刑務所に入れられた。彼はニュールンベルグ裁判で有罪とされたが、酌量すべき情状ありとして、投獄の刑は無期延期された。

その夜は、守備にあたる数部隊と職務離脱した酔っ払いが市内に残っているのみだった。その朝、城市に入った部隊の大半は、第9および第114師団に命じられたように、寒いテント、そまつな食事、そして不十分な水しかない、城外にもどって宿営した(94)。その際、慰めとして、彼らは十数人の中国人女性を市内で捕らえ、共に連れてきていた(95)。夜間、市内に残された巡察隊は、戸外にいる中国人を誰でも射殺し、酔っ払いや規律違反の兵が、南部のスラム街で騒ぎ、一家族13人の内、8人の男と少年を殺し、婦人一人と少女二人を強姦してから、殺すか体を切り刻んだ(96)。翌日、アメリカ人宣教師が下町を通り過ぎる際、ほとんどいたる区画で、中国民間人の死体を発見して胸を悪くさせられていた(97)。

あるアメリカ人社会学者がその三ヵ月後に行った調査によると、同市の占領の間に殺された民間人の数は300人で、そのうち50人は軍事行動による、たまたまの銃弾、爆弾、砲弾が当たったもので、他は、軍事行動が終了後の、無茶苦茶な発砲、銃剣創によるものであった(98)。当時、中国での戦争下、それは通常の犠牲であった。数百人が殺され、数十人が強姦される――これは、それまでの数週間、天津、北京、上海、そしてその他の中国の主要都市が日本軍によって占領される際に伴う統計数字であった。

その後の一ヶ月にこうした犠牲者がその百倍にも意図的に拡大されることを知らず、欧米の報道陣は、その月曜の夜、上海に戻って記事をまとめる計画を立てていた(99)。数十人の記者たちは、次の早朝、その城市を去り、いじいじしながら輸送を待つ数日間、波止場あるいは日本軍の地域本部でビールをあおりながら過ごしていた。恐怖の始まりを目撃することとなるのは、アソシエイト通信のイェイツ・マックダニエル記者ただ一人であった。

「両生空間」 もくじへ

「もくじ」へ戻る Copyright(C) Hajime Matsuzaki この文書、画像の無断使用は厳禁いたします