「もくじ」へ戻る

前回へ戻る

|

追放国家(1932-1933年) (その2) 連盟への報告(37) |

イタリア人委員の伯爵とドイツ人員の元植民地総督の二人は、その報告書をできる限りあいまいなものにしたいと考えていた。フランスのクローデル将軍は、日本の立場が追従的なものにすぎないと最も強調された見方で表現されない限り、自分独自の少数意見報告を書くと警告していた。リットン卿は、こうした同僚のヨーロッパ勢を満足させるよう、自分のペンと良心と感情に抗して戦った。彼は、著述家として、表現すべきことを、直接的かつ知性的に表した文章を書く傾向があるからだった。

アメリカ人委員、フランク・C・マッコイは、報告書が取るべき主旨におて、リットン卿の側についた。彼には、リットン卿のような文才はなかったが、彼は秀でた取りまとめ役者だった# 5。彼は、臥せったまま病床で仕事を続けるリットン卿を、他の委員たちが乱させないように守った。そして、病院より、数え切れない書き換えをした草案文を送り出しながら、マッコイは、委員全員の一致を得られるような、表現の玉虫色化に尽力した。

- # 5 マッコイは、その経歴の当初から、混乱状態を切り抜ける男としてその評判を高めてきた。スペイン・アメリカ戦争の際のキューバで、彼の上官の大佐が行く手の川が渡渉可能どうかと尋ねた。マッコイは自分で歩いてその川を渡った後、対岸から

「可能です」 と返答した。大佐は彼に感心し、 「あの若い男を私の助手にする」 と命じた。するとその連隊の将軍は、 「残念だが大佐、私は彼が川の半分を渡った時に、すでに彼を私の助手にしようと決めていた」

と言った。後年、退職中であったマッコイは連合軍極東委員会の委員長として呼び戻され、マッカーサーの権威的な日本占領政策への助言者となった。そこで再び、マッコイは表面上の総員の意見の一致を作る役目を負っていた。(38)

追放された満州軍閥、まだ若き張学良は、8月29日の早朝、奉天にゲリラ攻撃を開始して日本の傀儡政府に対する引き続く抵抗の存在を見せ付けた。ゲリラ部隊は空港を破壊し、兵器庫に火を放ち、無線局に銃撃を加え、そして城壁内の市中にまでも侵入した。 「匪賊」 が目的を果たし、日の出までに町から姿を消した時、苛立った日本のスポークスマンは、報復の脅しを表明するのが精々であった。曰く、さらなるそうした攻撃は、日本をして、中国の隣の省――ケシ栽培の盛んな熱河省――に侵入せざるを得なくさせるものである。こうした日本の脅迫を込めた非難の中、アメリカの大西洋艦隊の一部が太平洋艦隊に作戦行動のために合流した。日本の映画館では、ハリウッド映画の 「ヘル・ドライバー」 が、 「太平洋の爆撃軍団」 との題名で――その攻撃目標は日本の都市と想定――満員の観客を集めて上映されていた。

こうした渦巻く圧力の中で、8月30日、火曜日、リットン調査団の報告書に最後の文字が記され、4百ページほどの原稿は清書のタイプに出された。そして、調査団の委員と書記たちは、北京のドイツ人病院に移動し、その消毒薬くさい廊下や休憩室は、あたかもその作業を行う出版社の事務室と化した。手書き原稿の複雑な書き込みは、解読され、句読点が正され、そしてタイプされた。それから三日がたち、土曜日となっても、その歴史的文書の完成文も、カーボンの写しもできあがらなかった。委員と書記の幾人かは、翌日署名ができるよう、土曜を通して校正読みに追われた。最後の細かな修正が日曜の朝に行われ、昼食の後、リットン卿は日本製のペン、他の委員はアメリカ製のペンをそれぞれ用いて署名した。そして彼らはその文書を袋に入れ、ユーラシア大陸をへるシベリア横断鉄道を使ってジュネーブの連盟へと出発する運搬人にそれを託した。

委員たちはその夜ただちに解散し、ある者は鉄道で、ある者は飛行機で、ある者は汽船で、それぞれに北京を後にし、三週間後にジュネーブで再会することとした。その報告書は完全に機密とされ、三週間後の9月25日に、各国の代表に一部づつの写しが配布される予定となっていた。しかし、早くもその翌朝、東京の外務省と陸軍省の日本人スポークスマンは、そのリットン報告書を、正確な出所と引用に基づいて攻撃し始めた。日本陸軍の諜報員は、そのカーボン複写を、委員の書記の一人から買収することに成功していた。それは、各委員が主文書に署名した土曜のうちに空路で東京に運ばれていた。天皇と主要家臣による閲読のために、それを素早く読み、主要な特徴を網羅した報告書にまとめる責任重い任務が、陸軍省報道担当班の主任、本間雅晴大佐に委ねられた(39)。

裕仁の弟の秩父宮の親しい友人であり、かつ、長く勤めてきた侍従武官でもある本間は、1919-20年の英国陸軍のケルン占領に参加し、1921-22年にはロンドン駐在武官補佐であり、1922-25年にはインド駐在武官を歴任してきており、英語に熟達していた。余りに完璧に英国式風習を吸収していたため、彼は、同僚の将官たちから、 「赤鼻の語学者」 と呼ばれていた(40)。その結果、1937年には、彼は陸軍一般参謀の諜報部長となり、南京強奪の期間中はその地位にあった。彼は、1942年にフィリピンで生じたバターンの死の行進の責任を問われ、1946年、米国によって処刑された。

9月5日の月曜の夜明け、夜通しの努力の後、本間はリットンの独特な文書の最後のページを閉じた。彼は、手に入れた几帳面で象形文字のような手記の束を見やりながら、一種の達成感を味わっていた。外務省がそのリットンの報告書の公式の概要とその反論をまとめるまでには、あと、四週間は要した。と同時に彼の作業は、懸念されていたように、日本陸軍がリットン卿を、その満州調査旅行の間に、だまし、印象付け、機嫌をとろうと試みたことが、ことごとく失敗に終わっていることを見出していた。その報告書の中で、その厳格な貴族は、 「実施された警察の措置の結果、目撃者は遠ざけられ、多くの中国人は私たちの職員との面会すらを見るからに怖がり、・・・したがって、聞き取りは、通常、極めて困難かつ秘密の状況の中で設置され、・・・そうした困難にも拘わらず、我々は、事業家、銀行家、教師、医師、警官、商人その他の人々との個別の聞き取りを行うことができた。・・・我々はまた、1500通以上の書面の遣り取り――その一部は手から手と渡され、大半は郵便でいったん別の住所へと配達されて――を行った」、と苦言を呈していた(41)。

リットン報告は、日本が防衛のために連盟におこなった様々な主張、例えば、中国は組織立った国ではないとか、満州人は中国人ではないとか、中国には主権は存在しないとか、関東軍は自衛のために行動したとか、満州国は土着の人たちの独立運動から生じた結果とかといった主張を、ことごとく否定していた。そしてリットン報告書はこう結論つけていた。 「宣戦布告もなく、紛争の余地もない中国領土の広大な部分が、日本の武力をもって強制的に奪取、占領され、その作戦行動の結果、中国の残された部分から切り離され、その独立が宣言された。」(42)

突破された長城 |

日本と満州国間の承認協定は、リットン報告書が編纂されている間を通して準備されていた。外務省は、その協定は 「秘密条項」 を含まず、その条件は 「米国とキューバやパナマとの間の合意にあるものほど、厄介なものではない」 と表明して緊迫を引き起こした(44)。だがこの日本流の言い方の裏には、その表明とは裏腹に、全面的に秘密とされる協定条項があり、そこにあらゆる厄介な事項が含まれていた。すなわち、傀儡溥儀によって署名されたばかりの、もっとも重要な秘密の協定条項には、満州国は 「今後の国防と治安の維持を貴国(日本)に委託し、そのために必要なあらゆる出費はわが国(満州国)が負担する」(45)、とにべもなく書かれていた。〔カッコ内は原著者による訳注〕

裕仁は、秘密条項が含まれた日本・満州間の承認協定を、9月7日、枢密院との毎水曜朝の定期会議において認可した。翌週、9月13日、火曜日、彼は、外宮儀式殿の豪華な東館で、模擬式典といっしょに行われた正装の枢密院総会において、その認可を公式なものとした。あらゆるそうした総会の例にならい、全議事式典行事が執り行われ、裕仁は、広間の奥の高座上で金屏風を背に、終始、無言、無動作で座していた。高座の下には、彼の祭壇に対して縦に三列に並べられた机に向い、皇室の序列に従って最高位の親王たち# 6、枢密院評議員26人、そして閣僚13人が勢ぞろいしていた。(46)

- # 6 裕仁の兄弟の秩父親王と高松親王、陸海両参謀総の閑院親王と伏見親王、それに、裕仁とうりふたつの若いファシスト風の賀陽親王。この五人は、伝統的に、皇室の主要な傍系家系を率いていたため、上位親王と考えられていた。後に、裕仁は、血族からさらに十家系をこうした上位ランクに加え、それによって、枢密院への列席を可能とさせ、これまでにない必要が生じた場合に備えた。

別の枢密院評議員が、皇位に代わって、 「我国の他国との関係は多事に満ちてきているが、陸軍や海軍は準備が出来ているのか」 と質問した。

「常に」 と荒木は返答し、軍役についている者たちの士気の高さについて、ひとくだりの演説を披露した。

最後に、外務大臣が、おべっか使い――大兄の木戸の11人クラブに参加した無口な侍従たち――に半ば取り囲まれて、極めつけの議論に及んだ。日本が満州を主権ある国家として認めれば、満州は国際連盟にオブザーバーを送る資格を得たこととなり、中国から分離する自らの権利を行使することが可能となる、と外相は述べた。さらに外相は、満州とは、古代満州の皇女、愛新羅の持参金の一部として北京の統治の下に初めて入ったもので、もともと中国の一地方ではなかったことを示す歴史文書の写しを宮廷の記録に入れるように、と希望した。

質疑討論は終了した。そして枢密院は全会一致で、満州の承認を票決した。裕仁は、礼儀が維持され、他の者も、それぞれの責任を引き受けることとなったことに満足した。彼はうなずくことで自分の承認を表し、内宮へと引き上げた。彼は皇居図書館に落ち着き、協定と付随の条項に国璽を押印して、それを公の承認手続きを終えた。

日本による満州の承認は、1932年9月15日、世界に向けて表明された。それには、東京駐在の欧米大使館が流したうわさが伴っていた。それは、隣接する中国のケシ栽培地、熱河省への荒木の武力解決路線が、裕仁の助言者たちの協議でかろうじて否決された、というものだった。(47) ケシ栽培の熱河省は、通常、満州の一部とはされていないが、それは論争の余地のない満州の地だった。というのは、それは、もともと、1644年に中国の皇位〔明朝廷〕を奪い取った満州〔清〕皇帝の出身一族の土地だった。実際、1912年に少年皇帝 、ヘンリー・溥儀が退位するまで、その地域の大部分は溥儀の一族によって鉄冑親王たちの狩場として維持されており、北京での豪奢な生活で自身が鈍ったと感じた時、祖先の馬上での厳しい生活を再体験するため、定期的にこの地へとやってきていた。

日本は、熱河省への野心を着々と実行しようとしており、また、それも可能であった。というのは、国際連盟は有効な軍事的対抗を行う意志も力もなかった。また、連盟国は、多くの日本人には理解できないことであったのだが、こうした日本の野心と妥協する道をとろうとはしなかった。恐慌のさ中にあったアメリカは、日本の侵略に注意を払うよう世界に吹聴はしていたが、自身は総選挙に追われていた。1932年11月8日、フランクリン・D・ルーズベルトは地すべり的勝利を得、フーバー政府の国務長官、ヘンリー・スティムソンは落選議員となった。

アメリカが選挙に専念している間、多能な鈴木中佐は、裕仁の使節として、蒋介石と接触していた。北京のある私邸において、彼は蒋の友人の一人、元中国外務大臣の黄郭と会った。その黄を通じて、鈴木は蒋に、ジュネーブの蒋の代表は、国際連盟に先んじて、日本を当惑させることに全力をあげており、また、蒋の腹心で前満州軍閥、張学良が、ゲリラ活動によって関東軍を悩ませてばかりいるため、裕仁は忍耐しきれなくなっている、と伝えた。黄は鈴木に、蒋には、ジュネーブにおいて中国人記者に見ごたえのあるショーを演ずる以外に政治的選択がなく、若い張学良に関しては、彼が蒋にとっては法律である、と告げた。それに対し、鈴木は、 「そうであるなら、連盟が我々に反対する票を投じた場合、我々は、熱河省を征服することによって、張作霖が我々の横腹に突きつけている威嚇を取り払わざるをえない」 と返答した。(48)

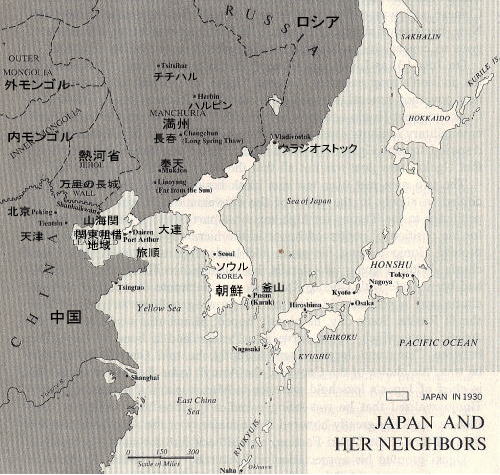

元中国外務大臣の黄は、熱河省は万里の長城の北側に沿って位置し、もし長城が脅かされるようなことがあれば、蒋は戦争以外に政治的選択の余地はない、と指摘した。鈴木は、長城が大半の中国人にとって、極めて重要性な象徴的存在――世界最古のマジノ線〔フランスが1920-30年代に築造した独仏国境の要塞線〕――であるということを理解していた。その南側は、1227年に長城がジンギス・カーンによって突破されるまで、中国の古く典型的な中心地が広がっており、中国文明を育み広げてきていた。紀元前3世紀に〔その建造が〕始まる長城は、古代人の最大の技術的偉業の一つで、エジプトのピラミッド、バビロンの空中庭園、日本初期の天皇の巨大な墳墓を、いとも小さく見えさせるものであった。二階建ての高さ、壁上端は馬車が二台並ぶ幅をもち、建設可能な山脈の稜線を、西はチベット高原から東は太平洋と接する遼東湾まで、1500マイル〔2400km〕にわたって伸びていた〔下地図参照〕。それが海に到達する山海関では、その壁体に近代になって鉄道トンネルが穿たれ、北京と奉天を結ぶ急行列車が日に二度、通過していた。

1930年時点での日本と近隣諸国

鈴木は元中国外務大臣に、半焼きレンガからなる城壁は、いまや日本軍の大砲射撃の射程距離内にあると、穏やかに留意させた。了解されている満州の領土は、国の主体部から南西へ細長く伸びる沿岸部を含んで、熱河省を海から隔て、そして、長城が海岸線に達して終端となる山海関でその壁に接していた。鈴木は、満州国の関東軍はこの回廊のほとんどを占領し、通告後数時間で山海関まで前進できる、と警告した。

だが元中国外務大臣はこう言った。日本の熱河省への侵入は、長城を数百マイルにわたり日本軍にさらすこととなり、たとえ不名誉となろうとも、蒋介石をして望まぬ全面戦争へと駆り出させることになろう。

これに応えて鈴木が言った。 「日本軍は全面戦争に萎縮したりはしないが、誰も兄弟との戦争は望んでいない。もし蒋介石が中国の反日の声を黙らせ、毛沢東の共産党匪賊を殲滅し、若い軍閥、張学良を蒋の相談役から外す努力を強めるのであれば、日本の天皇は、日本軍が熱河省を占領の後、長城を越えてまでは進ませないであろう。これは天皇の約束であり、日本と中国がいつの日か、全アジアの統治を兄弟として共有する望みをここに新たとしていること以外、私は何ら付け加えることはない。」

元中国外相は、その鈴木のメッセージを蒋介石に伝え、蒋は、できる限り言質をとられない程度に、それへの同意を伝えさせた。

日本の要求による繰り返した休会の後、国際連盟の19カ国による中央委員会――現代の国際連合の安保理事会に似た機関――は、1932年11月21日に再開し、リットン卿の報告の討議に入った。この時までに、リットン報告書はあらゆる主要言語に訳されて閲覧され、東京のある意欲的出版社によってベストセラーにされ、また、一連の誤解とともに、日本の外務大臣による公式の反駁をもたらした。(49)

ジュネーブの日本代表は松岡洋右――天皇の特務集団員でオレゴン大卒――に率いられていた。その年の早い時期、松岡は裕仁に代わって上海での交渉に当たり、裕仁に、日本は連盟から脱退しても失うものは何もない、と示唆していた。今や、松岡が最終的に日本を連盟から抜けさせることは、当然視されていた。しかし、他国が論争を進めようとしている以上、松岡は裕仁より、慎重に経過を見るようにとの指示をうけていた。第一次大戦の後、ベルサイユ講和会議の際、首相奏薦者西園寺に情報担当として仕えた松岡は、引き伸ばし外交の訓練はうけてきたが、いまやまさに、その手腕の見せ所だった。再開した連盟本会議の演説で、松岡は 「我々はもう領土拡大の意志はない」 と断言していた。

連盟が審議している間に、関東軍は部隊と物資を熱河省南西端の細長い沿岸回廊に集中し、長城へむけてゆっくりと前進させていた。1932年12月8日、真珠湾攻撃のちょうど9年前、日本軍の前衛部隊は、山海関の町の満州側半分に入り、長城に直面した。中国兵による胸壁の銃眼からの数発の銃撃で、日本兵に数人の死傷者が出た。その夜、スパイ秘書の原田は、自分の日記に 「山海関事件の前兆が発生」 と記して、一宮廷人の特異な思考過程を垣間見させた(50)。1932年のクリスマスの日、北進派で陸軍大臣の荒木は、 「関東軍は、側面を固めるために占領が必要とされる熱河省のいずれの部分をも、何ら疑念なく、それを占有する」 と公開演説し、中国と連盟に加えている脅威に同調した。

かく予告されていた山海関事件は、その通りに、1933年1月3日に発生した。長城の上から発射された弾丸によって、一人の日本兵が撃たれたということだった。夜陰の中を、日本の武装列車がトンネルを突破した。それに続いて、歩兵部隊が洪水のようになだれ込んで山海関の中国側半分を占拠し、寝間着のままの数千人の中国人を殺害した。こうして古代の城壁に空けられた突破口は、関東軍を、平坦な農地を西へとまっすぐに延びる鉄道路線の一端に立たせた。古い中国北部の首都北京までは、ほとんど防衛拠点のない180マイル〔290km〕のみだった。(51)

ならずもの国家日本 |

北進派の策謀に対抗して、裕仁の内大臣、牧野伯爵は、まず初めに、政治家の半公然の同盟を組織して、その理想とする政策が南進であることを掲げた。この新たな活動の指導者は、貴族院の大兄、近衛親王と牧野の義理息子で、後の二次大戦中の和平派のリーダーであり戦後の首相、吉田茂であった。1933年1月24日のマフィア流の会議(53)において、その内容は不詳ながら、近衛と吉田は、平沼男爵――資金豊富な右翼組織、国本社の面長な弁護士――と頭山の黒龍会の地下組織の保守派との間の親交回復を成功させた。彼らの基本スローガンは、 「まず中国を南進し、展開を待つ」 というものだった。海軍の老練将官らは、この新運動の支持を確約した。

この時点まで、裕仁の取り巻きの誰も、南進の野望に個人的な支持を表すものはおらず、公での発言もはるかに低調だった。1922年に皇居の教化学校で訓練をうけた特務集団の軍将校らは、陸軍内の藩閥の除去と、軍備の近代化と強大化を誓約し合っていただけだった。大兄のうちの民間宮廷人と官僚は、裕仁の究極的な目的からは強い刺激を受けていたが、直ちに議論に入るには、余りに秘密主義的かつ時期尚早とそれを考えていた。また、大半の日本人のように、それが米国との戦争を引き起こすかもしれない危険な結果を恐れていた。この新たな同盟の中で、牧野伯爵は、要するに、観測気球を上げていたのだった。そしてほとんどの政治家がその政策に急いで乗ろうとしない時、裕仁はそれを雲間に漂うにまかせ、自分はかねてからのゆっくりとした用心深い足取りに切り替えていた。

1933年2月10日、裕仁は哲学者風で葉巻好きな侍従長、鈴木貫太郎を皇居の森にある図書館に呼び、日本は国際連盟より脱退を強いられていると告げ、不本意だが、それ以外の道はないと決めたと言った。連盟はリットン報告を認め、日本に軍隊を引き上げさせ、満州の平和の維持を、国際的な監視部隊に任せることを求めるのはほぼ確実であった。日本はこの提案を拒絶するしかなく、信望を持ちつつ連盟の一員であることはできなくなっていた。鈴木侍従長はうなずき、連盟からの脱退が、一次大戦後、連盟の委任でその統治が与えられた太平洋の島々の日本の権利が無効となるのではないかと尋ねた。裕仁は電話を外務省につなげさせ、連盟加盟国であることは、そうした島々の統治の維持の前提条件ではないことを確認した。そして裕仁は、同盟にいる日本代表に、必要なら脱退するよう許可を与えた。(54)

2月17日、金曜日、ジュネーブでは、連盟の19カ国委員会が、リットン報告を連盟総会に取り上げることを推奨し、日本に反対する立場の1万5千語の要約を発行した。その要約は世界に向け、モールス信号による10時間の短波放送を通じて大々的に流された。ニューヨークタイムスは、その放送を翻訳し、その翌朝、その全文を掲載した。

その日、日本では閣僚会議が召集され、連盟の要求への公式な対処が協議された。斉藤首相は、脱退反対の立場を維持し、内閣は皇位に対し、全会一致ではない、異例な報告をしなければならなかった。裕仁は斉藤首相に、多数意見を受け入れるよう指示を与え、ジュネーブの松岡には、投票が彼に反する決定をした時、すみやかに日本を連盟がら抜けさせるようにと通知した。(55)

2月24日、火曜日、連盟総会は、ジュネーブ湖畔のパレ・デ・ナシオン〔万国宮〕で開催され、日本に反対するリットン卿の判定を受け入れた19カ国委員会を承認するかどうかを議論した。中国代表は、リットンの客観性をたたえる、散漫な学者的賛歌を表明した。松岡は、中国は一体の組織体ではなく、蒋介石の南京政府からの使者によって〔中国が〕代表されてはならず、満州においての現実の支配権も、〔英国が支配する〕スエズにおけるエジプトのそれも、あるいは、〔米国が支配する〕運河地帯におけるパナマのそれも、いずれも〔代表に〕値するものではない、と明快に演説した。(56)

最後に、論議は投票に移り、書記官が出席者を読み上げた。45カ国の加盟国より、45名の代表が出席していた。 「紛争当事国」 である日本と中国を除き、すべてが連盟規約によって有効投票を持つとされた。その読み上げがされている間に、議事場外の湖面の朝霧が晴れ、日光が窓を通して差し込み始めていた。一人ひとりの代表が起立し、 「ウイ」 つまり、 「はい、我々はリットン卿の結論を受け入れます」 と言った。

「紛争当事国、中国」 と書記官が読み上げた。

中国代表は 「ウイ」 と答えた。

「紛争当事国、日本」 と書記官が読み上げるまで、賛成の声が途切れることなく続いた。

松岡は立ち上がり、ゆっくりと振り向きえ、自国代表団を苦痛げな表情で劇的に一瞥し、そして告げた。 「ノー」 。その後も賛成の声が続き、書記官がシャムの代表を読み上げた。シャムは、その全体もその一部も西欧の植民地となっていない、日本以外の唯一の国であった。シャム代表は調子を変えた声で言った。 「タイ国は15世紀以来、日本の友好国である。シャムは棄権する」。残った代表は、スペインからベネズエラまで、すべて単に賛成と言い、日本に反対票を投じた。

棄権国と紛争当事国は票決に数えられないので、日本は42対0で非難されたこととなった。総会議長は、日本は 「自分自身の政策に従って、孤立を選んだ」 と注釈した。松岡は、大股で演壇へと歩き、短い別離の声明を勢いよく読みあげた。曰く 「極めて遺憾ながら、日本政府は、日中間の相違に関し、連盟に協力する努力は今や限界に達したと認めざるをえない」。そして彼は声を高めて、 「私は連盟加盟国にお礼を申し上げたい」 と付け加えた。そして彼は、意図的に中央通路を歩き、自分の席を通りすぎ、日本の代表たちに自分の後に続くよう合図した。会議場にいた多くの日本人は、通訳休憩まで待って、その退出があまり劇的でなくなるよう望んだが、彼が促すように、議席の公式代表ばかりでなく、傍聴者も含めて、日本人の誰もが立ち上がった。だが、一人の日本代表団は自分の席に留まったままだった。彼は、以前ニューヨークタイムスの特派員をしていた雇われたアメリカ人コンサルタントで、後に米国務省顧問となるフレデリック・ムーアだった。

ロビーでは、木々を通して湖を見やりながら、松岡は火の付いていない葉巻を口に突っ込み、車が到着するまでの間、取り囲んだ記者たちに大声で話していた。その日の午後、日本が欠席した連盟総会は、すべての加盟国と提携国に、満州国の認識を 「法律上も、事実上も」 差し控えるように求める、リットン卿の報告を実行することを全会一致で票決した。

ケシ栽培地方 |

月曜、面目を失った北進派の荒木陸相は、 「実際上、日本の作戦行動はまだ何ら為されていない」 と表明した。つまり、日本部隊は熱河省東部に獲得した鉄道拠点を、そこに駐留することが余りに陰謀工作に見えることのないよう防衛することを図っていたが、張学良の部隊が 「満州の主権にそうものではない」 との理由で、熱河省から即座に撤退することを要求する最後通牒を発していた。南京政府は、この最後通牒を、ジュネーブで彼らの代表が票を投じる前の、24日、火曜日の早い段階で拒否した。松岡が会議場の自席を去った頃、日本軍兵士は、二日間の自制を終え、すでに数時間にわたり戦闘に打ち込み、戦死を出しいた。

けつまずいた出だしという失策にもかかわらず、熱河作戦は単なる茶番ではなかった。日本軍に同行している欧米の大使館付武官は、張学良の烏合の衆部隊との4対1という数量的優劣にとくに驚かされてはいなかったものの、現地の凍て付いた岩だらけの地形と、日本の侵略者にとっては長く困難な戦いが予想されることに注目させられていた。そしてついには、戦場の日本軍がほとんど人間事とは思えないような規律と効率を保っており、それに彼らは驚き、うろたえさえさせられてもいた。持ち運ぶ重量を減らすため、日本の歩兵たちは、2月の厳しい気候の中を、厚手大外套もなく、通常装備一式で前進していた。彼らは、身体を冷やさないよう、町から町へと休憩なしで行進し、一気に、24時間、36時間はおろか、48時間ぶっとおしで行動した。それが、後にドイツ軍が Britzkreig と呼んで有名にした、電撃作戦と呼ばれるものであった。

9日間のうちに、張学良軍は敗走させられ、熱河省――ペンシルバニア州あるいはベルギー、オランダ、デンマークを合わせた広さを持つ――の全域が占領された。10日目の3月5日――ヒットラーが国会の過半数を勝ち取った日――には、日本人ウエイトレスたちが熱河省々都、承徳(トンリャオ)〔のレストラン〕で料理を給仕し始めていた。蒋介石にとって最も深刻であったことは、山海関が武力によって再占拠され、その付近で何箇所かにわたって長城が突破されたことであった。かくして、北中国は、裸同然となり、その頭上には、抜き身の刀がいつ切れるとも解らぬ細い糸でつるされることとなった。

欧米の観戦武官たちは、日本軍が熱河省占領に見せた簡素な卓越さに驚嘆させられ、国際連盟加盟諸国は、それを無視するのがやっとであった。裕仁は、3月、特務機関の 「満州のロレンス」 こと土肥原少将に新任務――北中国とモンゴル全域の指導者を買収し、南京政府から独立した自身の政権の設立を支援する――を与えた。土肥原の助手、大男の田中少佐――一年前、女スパイ、東洋の宝石が上海事変を起こさせる手助けをした――は内モンゴルに派遣され、そこに、モンゴル皇子徳王(テイ・オン)――パオに住む自部族ではデムチュクドンロブと呼ばれていた――主席にして、自治独立政府を樹立することに成功した。その際、東洋の宝石は男装をして熱河省におりながら、その作戦への参加が許されなかったことに少々がっかりしていたが、5千騎の満州騎兵隊総体のあたかも 「将軍」 として、その持ち前を発揮していた。彼女の配下の隊長たちは、軍人としての技量より、体格を基準として選任され、その給与を彼女は関東軍の金で遅滞なく支払っていたため、当惑させられる彼女の命令も受け入れ、彼女の止めどもない性的欲求をも満足させていた。

蒋介石には、できうる最大の和平条件を引き出す仕事が残っていた。関東軍は、4月と5月の二度にわたり、長城を越えて北中国の農業地帯で略奪する徴発行動を行い、裕仁が蒋に与えた言葉に叛いた。裕仁は立腹して、北進派の真崎参謀次長を、そうした冒険主義を止めさせるよう、前線に派遣した。真崎はその使命をまっとうし、荒木は皇位に謝罪を表したが、裕仁は、いずれの北進派指導者をも、不服従を働いたとして決して許そうとはしなかった。

1933年5月31日、蒋介石の代理人と岡村少将――裕仁のバーデンバーデン三羽烏の三番目――は、塘沽(タング)停戦協定と呼ばれる文書に署名した。その条項により、熱河省は事実上、日本に割譲され、されに厚顔なことに、長城の南、山海関、北京、天津を頂点とする面積5千平方マイル〔1万3千km2〕の人工稠密な三角地域を 「非武装地帯」 とした。その地域内では、中国人は民間人として労役させられる以外、無権利のままにおかれ、他方、日本の兵士にはすべての権利が与えられる一方、義務や責任は免除された。

裕仁は、東京の靖国神社を国務として参拝し、戦死した兵士の霊に彼の成功を報告した。また生存者向けには、彼は勅書を表し、東洋の平和の維持をめざしている日本の意図を西洋が誤解しているため、日本は国際礼譲 〔各国が他国の法律・制度を相互に尊重する親交関係にあること〕 から抜けざるを得なくなったと、多くの高尚な情緒を駆使して説明した。その勅書のなかで、彼は、保健や通貨の国際的管理といった特定の分野では、日本は国際連盟への協力を継続すると強調した。そして最後に、彼は、今後の国政の遂行に国民が安心できるようにするため、宮廷内に 「外交参謀」 を設置するとした。

首相奏薦者の老西園寺は、こうした措置を聞き及び、その禿げた頭を悲観げに振った。日本が今、世界からの追放者となるに至ったことは、いかんとも、ごまかしようはない、と語った。そして、その新たな 「外交参謀」 は、古い軍事参謀と同じように危険なものであることが証明されるだろう、と恐れた。その勅書による説明の偽善性について、西園寺は心を許しえなかった。

「相変わらずの言い草だ」 と彼は立腹していた。 「 『東洋の平和、東洋の平和』 と彼は繰り返しているが、ただ東洋に平和を望むことで、世界の平和といったより大きな目的はどう達成するのか。世界の平和や人類の福祉という形で、要望されることの話し合いの前進が最初で、そして、東洋の平和ということが、達成可能な目的として最終的にその後に続くのではないのか。最初に立ち上がり、そして 『東洋の平和』 と騒ぎ立てることが、我々に、国内の平和をもたらしてくれるのか、それとも何か別なものをもたらすのか。それはおぞましく奇妙な話ではないか。」

つづき

「両生空間」 もくじへ

「もくじ」へ戻る

Copyright(C), 2012, Hajime Matsuzaki All rights are reserved. この文書、画像の無断使用は厳禁いたします