「もくじ」へ戻る

前回へ戻る

第二十二章 対ソ中立化工作 (1936-1939) (その3) 宇垣工作の失敗(47) |

西園寺の命令で、立憲政友会は内閣と国会議場との分断に乗り出した。前衆議院議長で大胆不敵な浜田国松は、寺内陸相――時の裕仁の陸軍重鎮――に決意のほどを示せと挑んだ。すなわち、もし国会が寺内を支持するなら、その代表の浜田が自分の腹を切る。だが逆に、もし国会が浜田を支持するなら、寺内が腹を切れと迫った。寺内陸相は、政友会は国会での多数を占めており、自分の腹切りへと持って行くのは容易であろうと、その果し状を拒絶した。だがその翌日の1937年1月22日、寺内は広田首相に辞表を提出した。そして、その翌日の1月23日の土曜日の遅い午後、広田が天皇裕仁に内閣総辞職を示して、自らもそれに従った。

西園寺は、裕仁が彼に次期首相を奏薦する責任を果たしてもらいたいと常に期待していると、湯浅内大臣からそう告げられた時、自分は、その選定をするために政治状況を適正に判断するには余りに老弱していると述べて、その責務からの辞退を申し出た。それに対して裕仁は、湯浅を通じて、西園寺は電話によってもその判断ができるのだから、その結果を興津の彼を訪ねる裕仁の使いに伝えればよい、と応答した。

「そういう事なら、これ以上の考察をするまでもなく、宇垣を推薦するとしましょう」 と西園寺は答えた。

|

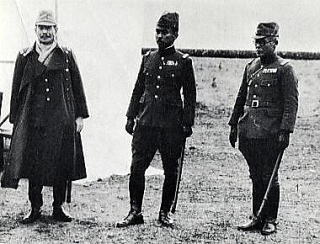

| 宇垣大将 |

湯浅内大臣は、最初は電話で、次には、翌日の日曜日に興津を訪ねた面談で、その87歳の老人の考えを変えさせようとしたが、いずれも無駄に終わった。その夜、落胆して東京に戻った湯浅は、その足で裕仁と二時間にわたる謁見を行った。彼は裕仁に、西園寺との表立った対立を避けるため、宇垣に組閣させるのが最も望ましい方法であると説得した。午後10時、東京から50マイル 〔80km〕 の温泉で待機していた宇垣は、直ちに宮廷に参じるようにとの電話を受け取った。

宇垣は、待たせていた公用車でただちに出発した。その車は、皇居の門の外側で、憲兵による予期せぬ検問を受けた。そこで彼が、天皇の用命中の大将を差し止めるのかと怒鳴り散らしたのでその検問は解かれたが、その際、闇の中から現れた人物が車に乗り込み、宇垣の隣に座った。その人物とは、憲兵隊長官の中島今朝吾中将だった。彼は、その年、朝香親王を支援して、南京での死体を焼却する特殊な油を北京から提供することとなる残忍な人物だった。

中島は、前年の2・26事件以来、治安維持のため、宮廷とは緻密に連絡をとっていた。その彼が今、宇垣に対し、組閣の使命を辞退するよう暗に指図していた。中島が言うところでは、先の三月事件のごとき陸軍内の策謀にかかわった宇垣のような大将は、2・26事件以来導入されている軍紀回復計画が充分に浸透するまでは首相になるべきではない、というものだった。宇垣大将は、その不気味な憲兵隊長官の助言に礼を述べ、内宮への門に設けられた次の検問で彼を下した。そして宇垣は、吹上庭園内の月明かりの森をぬけ、ドライブを続けた。皇居図書館に到着するまでの間、彼は 「日本を救え」 と、改めて決意を固めていた。

午前1時、裕仁は宇垣との謁見を受け入れた。

「貴殿は、広田首相が辞任を要望していることはよく承知のことであろう。ゆえに、私は貴殿に組閣を求める。しかし、陸軍内に貴殿に反対する動きがあると認識しておるが、貴殿はそれに対処してゆけると考えているのか」 、と裕仁はたずねた。

「情況は複雑です」 と宇垣は極めて冷静に答えた。 「陛下、どうぞ私に数日の猶予をお与えください。そうすれば、私が何をなすべきかを見出します。」

裕仁はうなずき、彼を退席させた。

二時間後の午前3時、木戸侯爵――裕仁が子供の頃から親しんできた大兄たちの最年長の第一人者――は、湯浅内大臣の側近の一人からの電話を受け取った# 3。それは、「陸軍の右派」 が宇垣の首相就任を阻止するよう動いていると告げていた。

- # 3 前内務大臣で後の台湾での南進派植民地主義者の指導者である後藤文夫。戦後、マッカーサーの排除を逃れて国会議員に復帰し、1960年代には、裕仁の宮廷での長老側近となる。

- # 4 松平康昌で、1945年、木戸の後を継ぎ裕仁の民間人顧問となり、アメリカ人検察官のキーナンやその主要証人である、記憶力抜群の退役中将、田中隆吉との間との連絡に当たった。

# 5 中島徹造中将で、何人かの日本人が見るところでは、宇垣の車に乗り込んだのは彼ではないかという。

その夜8時、陸相次官は、省の部長を緊急に呼び集め、その十分間の会議で、宇垣の適任者選びに協力しないよう言い渡した。

火曜日の午前を宇垣は電話連絡でつぶした。二百人余りの現役将官のうちのほとんどを彼は知っており、その多くに好意を与えてきていた。しかし、今、彼らは誰もどこか逃げ腰で、大臣職を受け入れることは難しいと個人的な理由を並べ立てていた。

その午後、宇垣は憲法の権威者と相談し、新たな打開策に出た。彼は自ら一将官であり、もし、予備役から現役に復職した場合、首相職に加えて陸相職につくことも可能であった。さらに当たってみると、予備役の何人かの将官が、陸相になることを望んでいた。翌、水曜日の早朝、宇垣は、寺内陸相の部屋と閑院親王の参謀総長の部屋の前に、そうした候補者で列をつくらせた。その内の何人かは、名の知られていない野戦司令官で、宮廷の家臣たちは、天皇から尋ねられた場合に備え、彼らの履歴記録を調べることに大忙しとなった。

天皇は現役将官の誰をも陸軍大臣に就かせる大権を持っていた。しかし、それは天皇がこれまで行使したことのない権限だった。一方、天皇は満州征服の時、好まれない司令官職に予備役者を登用することを頻繁に行った。西園寺は宇垣に、目下の危機にあっては、天皇は、宇垣やその配下の者の現役登用を拒絶すると、自らが公衆の面前に出ざるをえなくなり、 〔そういうことはしない〕 だろうとの目算を与えた。

この水曜日の朝、木戸侯爵、湯浅内大臣、および他の宮廷家臣らは会合を開き、その巧妙な西園寺・宇垣の新作戦を迎え撃つ対抗策について話し合った。そして彼らは最後に、観念的な議論に頼ることを決定した。つまり彼らの理屈によると、もし天皇が現役復帰を二度にわたって望む宇垣を受け入れるべきだとするなら、それは彼に、組閣を二度にわたって命じるに等しいことである。それは事実上、神に同じ命令を二度にわたって求めること、即ち、明白な神権冒涜である。もし、家臣が天皇の要望をなすことをし損じた場合、それはその家臣の全人的失敗であり、しかも、失敗して、もし彼が二度目の試みに天皇の協力を試みた場合、それは天皇の権威を疑うことであり、到底、許されることではない、というものであった。

その日の午後、宇垣は宮廷に到着し、数時間待たされた後、この返答を聞かされた。彼は皇位と直接に話したいと求めたが、それは無駄だった。古くからの前例により、それは叶わないというものだった。そこで宇垣は、今後二度と帝国陸軍の制服を着ることはないと言い残し、外宮儀式殿を蹴破るように後にした。翌日の木曜の朝、彼は公式に予備役からの辞任を表明した。

1月29日金曜日、裕仁は宇垣を宮廷に呼び、組閣の試みに失敗した旨の公式報告を提出させた。宇垣がそれを読み終り、謁見室から退席しようと、こわばった礼をしかけた時、裕仁は彼に近づき、案ずるかのように、宇垣にそのような難儀に会わせたことを詫びた。裕仁は、天皇というものは時代の流れに逆らっては決して泳げないものだと説明した。そして裕仁は彼の予備役辞任の文書を宇垣の手に戻し、彼に、俸給は受け取り続け、 「国のために最大の努力をしてほしい」 と述べた。愛国心と自己利益の双方にからめ捕られて、宇垣はその後数週間ためらった後、ついに予備役を続けることを受け入れ、その次の内閣――三ヶ月後に成立した――の外相の地位に就いた。(48)

宇垣が次の内閣を作ることを断念したその同じ金曜日、一人のジャーナリスト――後に憲兵に追い詰められて逮捕され、拷問され、処刑された――は、1936年の2・26事件にかかわったすべての個人に、黒枠で囲み、綺麗に清書した匿名の手紙を送りつけた。彼はその中で、閑院親王――皇族の年長者で陸軍参謀総長――が時代の主たる下手人で暗殺されるべきと告発していた。(49)

西園寺の脱落(50) |

西園寺は、この自分の最後の屈服には数日間を費やさせた。彼は友人たちに、自分が老境に至ったこと、そして、彼が生涯を賭してきたことが今や過去のこととなったことを告げた。彼は、自分の秘書スパイの原田が、常時、無関係で歪んだ情報を自分に伝え、自分が 「時の核心の事柄」 に集中することを妨げてきたと苦言をにじませた。だが、彼はいまだに意欲ある日々を送っており、旧友に電話をしては明晰さを立証し、裕仁の壮年になった大兄たちという国家統制主義者たちが日本におよぼしている鉄の支配を完璧なまでに掌握していた。西園寺は、そうした彼らへの政治教育を監督してきただけに、一抹の個人的責任を感じ、また、彼らが行うことに、自分も加担してきたとも受け止めていた。彼が首相奏薦者である限り、日本の財閥や政党は、宮廷の後継者たちの先達として彼を尊敬し続けたろう。しかし遂に、彼はもはやその指導者でありえないことを自ら示したのであった。おそらく、彼が辞任した後は、知見あるさらに有力な他の貴族がその地位に取って代わるだろう。それはおそらく、彼の近親者の近衛親王であり、天皇裕仁より分別をもってその責任を担ってゆくだろうと思われた。

かくして、宇垣の敗北の一週間後、西園寺は皇位に、政府の交代にあたって、その奏薦にもう関与はしない旨を申し出た。裕仁は、彼が奏薦者としての地位から身を引くことは拒んだが、内閣の危機の際、西園寺が再び上京しなくてもよいように、宮廷の役務を書換えることを許可した。今後、次期首相をめぐって、誰が皇位に推薦されるべきかの候補者を他の長老政治家たちと協議する任務は彼から外され、内大臣がそれを行うこととなった。実際に、内大臣は首相選任にかかわる作業をすべて執り行い、西園寺が以前に行なっていた裕仁への助言は、こうして、ただ西園寺には 〔事後〕 通知されるのみとなった。

西園寺は、この責務からの解任を歓迎し、その後の3年9ヶ月を、一線から退いた批判者として、時には痛烈な皮肉をあびせたり、沈黙や無知を装ったりして過ごした。

対中国戦争の可能性は、この老人を苦悶させていた。また、さらに彼を苦しませていたことは、彼が無謀で有害でさえあると見る、皇族たちによるその企てへの直接の関与だった。ところが5月15日、スパイ秘書の原田との中国政策についての議論の中で西園寺は、陸軍航空隊が中国を爆撃する時、東久邇親王がその司令を行い、またその後、朝香親王が中国首都の南京を占領する日本軍を指揮することが予定されていることを知った(51)。

「何たることか」 とこの老人は声をあげた。 「言っておくが、皇族を軍の要職に就けるという考えは、非常時の際に、陸軍を天皇の軍隊として動かすためのものだ。皇族は天皇の協調者と解されて当然だ。つまり、軍の要職に協調者をすえることとは、まさしく、軍そのものを天皇所有の軍として確信させ、たとえこの世の果てまでも、作戦展開してゆくためのものと見なされるのだ。」

国民の最後の声 |

その授与式で裕仁が彼に言ったことを誤解したのか、林は国民に 「天皇と皇祖を崇拝し、政祭一致の実現をはかりたい」 と表明して新政権を発足させた。つまりは、今後、国民は政治に参拝し、裕仁は最高司祭としての役目を果たすべきだとしたのであった。西洋化した自由主義者たちは、即座に、明治天皇は政治と宗教の分離を公約したと指摘したため、裕仁は急きょ、林首相の信念とは一線を引いた。

国会では、前広田政権をつまずかせた反軍部の合唱が議場を圧倒していた。対中戦争のうわさは、国会のいたるところでささやかれていた。3月18日、裕仁の弟の秩父親王は、ジョージ六世の戴冠式に参列するため、15名の随行員を従えて、ロンドンに向けて出発した。その彼は、裕仁が最近に退位したジョージ六世の兄のエドワード八世との間で取り交わしていたと受け止めていた、日本の中国内での特権的地位についての口頭の合意を更新しようとする、ひとつの秘密の使命――西洋諸国の文献には今も何ら触れられていない――を負っていた。その秩父親王の出発の前夜、彼の侍従武官# 6が友人に、もしこの使命が不成功に終わった場合、中国との戦争は7月の初めに予想される、ともらしていた。(52)

- # 6 この侍従武官とは本間雅晴少将で、後に、バターンの死の行進の名目的責任をとらされて処刑される。彼はすでに日本では、 「赤鼻の語学者」 として有名で、1932年、満州に関するリットン報告書を一夜で邦訳した。

その一ヶ月後、林首相は辞任したが、彼はその目的は果した。すなわち、国民は自らの心情を表したが、陸軍にはすでに新たな7個師団が創設されていた。政治に干渉したいと欲する軍人は、絵に描いたような陸軍の不人気や政治的無能力に遭遇していた。今や、残された道は明らかで、国民の投票結果を無視し、民間人の人望のある親王――国民を戦争へと導ける究極の政治家として――を指名することだった。

近衛親王(53) |

|

| 近衛親王 〔Wikipediaより〕 |

長身で口数少なく気品ある親王は、私生活においては奢侈逸楽にふけったが(写真下)、公的には事の仔細のすべてを心得た政治家であった。西洋諸国の眼前で日本の領土および技術的力量を拡大するという裕仁の野望は、近衛の関心をほとんど呼び起さなかった。彼は最初、国内政治に食指を動かし、次に、アジアの仏教徒を導くことに乗り出した。そして政治機構――人心の操作と宣伝扇動――に魅されたが、政治の手段としての軍事力の駆使には限定的な関心しか示さなかった。

|

| 宴会でヒットラー姿の近衛 |

1937年に宮廷の密使より首相就任を打診された際、彼が最初それを拒否したのはそれが理由だった。しかし、数週間たって、林内閣がゆらぎ始めてくる中で、彼は裕仁と取引をした。つまり、中国における日本の地位を軍事的に固めるために彼の名を使うことを許す代わりに、国家を国内的に改造するにあたっての自由裁量権をえる、というものだった。西園寺はそういう近衛を応援した。というのは、国家的災難を避けるために近衛に期待される責任とは、結局、その藤原の末裔がゆえのものであり、その老首相奏薦者には、彼以外に、充分に有力な指導者は見当たらないからであった。

近衛親王は、裕仁に閣僚名簿を提出し、裕仁がそれを了承し、1937年6月4日、近衛内閣が誕生した。それは、過去20年間のうちで、西園寺が公式の関与をしていない――その意味で非公式な――決定の最初のものだった。事情を心得た報道界は、近衛を、1914年当時の政権で、一次大戦に深く巻き込まれることから日本を守った元 「教授」首相の大隈重信になぞらえて、熱気をこめた論説をもって歓迎した。近衛は、直ちにラジオを通じて、軍部、財閥、官僚、政党が一丸となる、挙国一致政府を宣言した。 そして彼は、帝国日本が愛国者による単独政党によって統治される日が来るであろうと表明した。彼は、すべての党派を含めた顧問評議会と、同時に、石油と揮発油という日本のもっとも希少な軍事物資を統制、配給する、燃料庁を設立した。

盧溝橋(54) |

その晩餐の途中、東条は一時、自分のオフィスに戻り、電報の下書きを作った。そしてそれを持って席に戻り、梨本親王に見せた後、補佐官にその暗号化を命じ、発信した。それは東京の参謀本部次長と陸相次官に宛てられ、それら両人# 7は共に、忠義心に篤い現実主義者だった。

- # 7 今井清中将と梅津美治郎。

- 我々のロシアに対する戦略的準備の観点に立って、中国における現情勢をかんがみた時、南京政府とその内部への直接攻撃を加えるためには、我々の背後の脅威を取り除くことが、もっとも重要かつ望まれることと考える。もちろん、それに対する十分な軍事的力量をもっていることを前提とした、我々の見方ではあるが。

東条と関東軍の支持を確認して、裕仁は戦争準備の最終段階に移った。彼の叔父の東久邇親王は、中国中央部への侵攻のために訓練をしてきた航空部隊と歩兵部隊を観閲するため、台湾に飛んだ(56)。一方、もう一人の叔父の朝香親王は、上海攻撃に当たる予定の第11師団を視察した。また、裕仁の末の弟の三笠親王は、ロンドンから帰国し、秩父親王と英国の新たな王、ジョージ六世との会見について、悲観的な報告を持ち帰っていた。そして、21歳の三笠親王は、皇居を後にして横須賀――東京湾にある大海軍基地――に向い、そこで士官たちに、天皇は、だれもが任務を完遂することに期待している、と告げた。

1937年6月30日、陸軍は、戦闘に臨むにあたってひとつの条件を求めた。すなわち、15ヶ月後の1938年末、朝鮮国境を越えたロシアへの侵攻を準備することに、天皇のお墨付きを取り付けたいというものだった。裕仁は、その問題を広く議論するため、陸軍指導者全員との御前会議を開催しようとしていた。だがそれに代わって、裕仁の家臣が、彼と閑院参謀総長のために杉山陸相との会議を設けた。この会議で裕仁は、ロシアへの探りを入れる侵攻について、士官レベルの調査を始めることは許可したが、何らかの確約を与えることは明快に否定した。二週間後の7月13日のある朝食会で、大兄の木戸侯爵は、西園寺公一――ゾルゲ諜報団との天皇との接点――に、裕仁の立場についての言葉を伝えた。(57)

杉山陸相は、天皇のわずかな譲歩を、自分に逆らう部下を抑えるために用いていたが、7月6日、裕仁は、ロンドンの秩父親王より、 「出動」 を意味する、最終的な報告を受け取った。秩父親王は、随行員の一人を通じて、ジョージ王との対話の不成功を、事前に打ち合わせた符牒、 「東久邇親王のフランス女性との問題は、いまだ未解決」 を使って伝えていた。それは、東久邇親王が10年以上も前にフランスを去ってからこの方、日本の宮廷人を楽しませた話であり、また、英国諜報部の探索をうまく刺激しかつ混乱させた話でもあった。

翌7月7日の夜、対中国戦争は予定通りに、盧溝橋で開始された。第1章(58)で述べたように、一人の日本兵が小便のために短時間姿を消したが、司令官は彼が見回り中に連れ去られたものと断定して、近くの中国軍駐屯地を砲撃した。現地の日本および中国の外交官は、迅速にこの事件に幾つかの妥結項目を見出したが、裕仁も蒋介石も、丁寧な激励以上のものを交渉担当者に与えようとはしなかった。蒋は密かに軍を北方に動かし、裕仁は日本で、増援部隊を輸送船に乗り込ませていた。日本、中国の両兵士たちは、数地区で小競り合いを起こしていた。二年前に日本によって設置されていた自治区の地元警察隊はしだいに反日的になり、ある町 〔通州(北京の東12km)〕 では、その日本人上司らを230人殺害する事態に発展していた。東条関東軍参謀長は、その経歴で一度だけの戦闘経験をしようとしていた。彼は内蒙古への遠征隊を率い、そして、効果的な電撃攻撃の後、一年前には日本の支配下となるのを逃れていた地域を征圧した。日本の天津駐屯部隊は、北京を占領した。近衛首相は、平和を求める多くの抗議の中を、日本の港に投錨していた三個師団の増援部隊を派遣し、7月末までに、それらの師団は上陸し、北東中国全域の主要鉄道拠点を掌握した(59)。

爾後国民政府を相手にせず |

|

| 南京作戦中の三司令官 (左から、松井大将、朝香親王、柳川大将) |

虐殺行為が繰り広げられているなか、長身で寛容、闊達な経験主義者、近衛首相は、いかにも出番が来たかのように手もみをしてみせた。彼は、裕仁の軍事力への依頼には賛成できないと側近にもらした。そして、彼なら、初めに北中国への戦争を制限し、そして、中央中国の上海へ集中すると言った。その時、彼の手下が首尾よくアメリカ海軍のパナイ号を沈没させて、戦線を南中国の英国領ホンコン周囲の沿岸にまで拡大することを裕仁に思いとどまらせていた。

近衛は、自分の不満を、すでに十月には表しており、さもなくば首相を辞任するとしてゆさぶりをかけていた。そこで裕仁は、近衛の腰をすえさせるため、自分の重臣、木戸侯爵を教育宣伝大臣として内閣に送り込んだ(60)。十一月、裕仁が参謀本部を優越する大本営を宮中の足元に開設して自らその任に就いた時、近衛は再び辞任を表した。この時はさすがに深刻で、木戸教育相は、その非常時にあって、もし辞任したなら、彼の政治生命を永遠に失うことになるだろうとたしなめた。

日本の同盟国ドイツは、その戦争の仲裁に全力をあげ、妥協条項を見つけようとしていた(61)。リッベントロップはベルリンから、中国で泥沼に陥ることは、ロシアに対抗する同盟国同士の日本が無力化することであり、ロシア国境の南で赤軍と戦う日本を支援する旨の日独防共条約がゆえに、第三帝国は 〔日本の対中戦争には〕 いささかも加担しえないと指摘した。漢口の蒋介石政府に派遣されているドイツ大使は、東京のドイツ大使と和平交渉のための新たな条件作りについて日々情報を交換していた。しかし、裕仁に後押しされる腰巾着な外務省官僚は、中国への要求内容を度々にわたりより厳しくしていた。東京の参謀本部のはるかに強硬姿勢なはずの 「軍国主義者」 たちは、近衛政府に対し、蒋が呑み込めるような現実的条件を示すように求めた。しかし、その背後から裕仁は、強気な姿勢をあくまでも崩さなかった(62)。彼には、中国を日本が完璧に支配し、傀儡的従属の地位に落とし込むことを欠いては、妥協点はなかった。

12月末、南京強奪をもってしても、蒋介石の追放に成功していないことが見え始めた時、裕仁は、蒋に政治的に威圧をかけるという、先に近衛が示していた方策を取り上げた(63)。それは、蒋が日本の示した条件を受け入れない限り、日本は今後、彼を国家元首としては認めず、国民党の対抗勢力――中国での傀儡政府を率いそうな当て馬――を相手とするというものであった(64)。陸軍参謀本部の過半数の将校たちは、この最終通告を非現実的として反対し、先の南京強奪の準備時と同じように、それに対抗した(65)。72歳の最年長皇族の閑院参謀総長は、自分の部下に各々面会し、彼らの意見を抑え込んだ(66)。1938年1月16日、近衛親王は二週間の逡巡の後、その後の一生を悔やむこととなる演説において、「爾後国民政府を相手にせず」 という自分の政策を国民に説いた。

三昧を極めた南京の日本軍は、その大虐殺を逃れながらも凍え飢餓している人々に、さらに残忍な恐怖を加える努力はひとたび断念した。蒋介石は、揚子江上流の漢口に設けた臨時首都より、ラジオを通じてすべての中国人に死をかけて戦うように訴えた。彼は、日本の最後通牒を無視し、中国の未占領地域の支配を続けた。裕仁は、大規模虐殺と南京の強奪が無益に終わったことを認めざるをえなかった。彼は、陸相の杉山元 〔はじめ〕 ――南進論を固く信ずる 「まるで湯殿の扉のようにぼやけた」 人物――を責めることで自らを弁明した。冗談かのように裕仁は、杉山が六ヶ月前、日本軍は 「中国を一ヶ月で征圧できる」 と請け負っていたと指摘した。

裕仁がそのように明言したとの記録はないものの、彼の言動は、彼が中国での戦争を終わらせる積りのないことを明白とさせた(67)。戦争が継続している限り、それは、ロシア対するため北へ進むとの陸軍との曖昧な約束を果たさなくともよい口実となっていた。さらに、中国の後背地は、新兵のための申し分のない訓練地を提供していた。つまりそこでは、若い精鋭たちは、最小の犠牲と費用で、近代武器を使用することが習熟できた。またそこでは、その数年先、西洋諸国軍に対するより高度な作戦のために、現地での食糧調達によって、戦闘準備の整った部隊へと訓練することが可能だった。

つまり、事実上、対中国戦争は陸軍の問題をそらし、それを放置させた。一方、精鋭戦力である海軍は、それまで15年間、武器開発のために特別に割り当てられた予算の大部分を受け取ってきていた。海軍のみが、西洋諸国に立ち向かう技術的先進性を所有していた。対中国戦争の最初の八ヶ月で、前線への急降下爆撃や中国奥地の都市への長距離爆撃を陸軍に提供したのは、海軍の航空部隊だった。陸軍自身の航空隊は、運輸任務とダイナマイトの近距離投下にしか使用されなかった。さらに、高貴な海軍技官たちは、全面的南進を開始する以前に、高度な洋上態勢を完成させるために、もう四、五年は必要と主張していた。それまで日本は、東南アジアに少々手を出すくらいで、シベリアへの無益な遠征に自らを消耗させことは極力避けるしかなかった。(68)

南京事件の余波 |

|

| 荒木大将 |

- # 8 わずか一年前、荒木は日本を 「暮らすに耐えない同調不可能な社会」 と呼んでいた。彼は、自分の部下である真崎がもし出獄したなら、自分と彼は托鉢僧になり、ぼろをまとい、国民のために行脚をささげようと誓っていた。そうした今、真崎も本当に出獄し、そしてその共の誓いに代って、荒木は体制側に復帰することとなった。

南北幹線鉄道をさえぎり、北部と南部の日本の占領地域の間に、蒋介石はいまだに彼の最強の将軍や部隊を確保していた。1938年2月、裕仁は、板垣中将――1931年に満州を征服した石原・板垣組の政治家――率いる優秀な第5機甲師団に、天津・上海間鉄道で進撃するよう指令した。板垣の部隊は第10師団と歩調をそろえ、行程の三分の二を進み終えていた1938年4月の第一週、 〔山東省最南部の〕台児荘で、第10師団が待ち伏せしていた中国軍内に入り込み、一時、包囲された。板垣の第5機甲師団は、戦車と列車砲で支援に入り、包囲されていた友軍の脱出をかろうじて成功させた。しかし、日本軍は六千人が戦死して戦場に散在し、約三万人が負傷してよろつき、あるいは〔担架で〕運び出された。それまで長く意気消沈していた中国の新聞は、その勝利を大々的に報じた。

4月半ば、天皇の叔父の東久邇親王と、天皇の姻戚で1920年に東久邇に同行してパリに行った町尻侍従武官は、台児荘の敗北に報復しようと、分遣された北中国の第二派遣軍の司令官および参謀長にそれぞれ任ぜられた(69)。5月、北中国の10個師団のすべてが、皇軍に恥をかかせた敏腕中国軍将軍を包囲し捕虜にしようと、台児荘地区に結集した。

しかし、5月の後半、その中国軍将軍、李宋仁――18ヶ月前の西安事件で張学良を支援した南方人 〔江西省桂林出身〕 ――は、巧みに日本軍の挟み撃ちをかわし、自分の部隊ばかりでなく、その重火器ともども、西方へと撤退した。彼はその脱出をなしとげると、その最後尾部隊に、中国の第二の大河、黄河の堤防を爆破させた。黄河が数世紀にわたって形成してきた平坦なその河床地帯は、その泥水でたちまちに冠水した。かくして、およそ45,000平方マイル 〔約12万km2、日本の全面積38万km2の約3割〕 の肥沃な農地(ニューヨーク州ほどの面積と人口)が洪水に襲われ、数万人の中国農民が死に、日本軍のトラック、戦車、野戦砲が泥にはまった。蒋介石は次のように声明して、洪水犠牲者の親族を、愛国者としてまつりあげた。曰く、今や、中国は全面的な抗日戦に立ち上がり、農民はことごとく、いなごの大群のように西方に移動し、その後に食べうる何をも残さない 「焦土」 作戦によって、敵の優位な火力との戦いを繰り広げる。

洪水におおわれた戦場にもかかわらず、東久邇の部隊は、盛土された鉄道路線を前進し、上海から北上してきた友軍と合流した。こうして、南北幹線鉄道のひとつが確保された。東久邇親王は、さらにもう一本の鉄道を確保するように求めた。東京の参謀本部の大半は、対中戦争の主要目的は達成されたとして、それに反対した。主要都市と鉄道は、すでに日本の手に落ちており、いまは初心を変えず、ロシアに方向を転じる時だとした。しかし、裕仁の海軍大将たちは、揚子江を遡上し、南京の先150マイル 〔240km〕 の安慶空港――ここから香港や必要な南中国沿岸の港が制空権内だった――までの進撃を望んだ。裕仁は海軍に同意し、陸軍に、初めは揚子江岸の遡上を安慶までつづけ、そして、さらに漢口――蒋介石政府が陣取り、第二の南北幹線鉄道の終着点――までの200マイル 〔320㎞〕 を成し遂げるように命じた。

漢口侵攻作戦は1938年5月に開始され、10月に終了した。東久邇親王は、さらに陸路を北方および揚子江を西行して漢口の背後へと進む、四個師団の指令を自らとった。さらに別の四個師団が、岡村寧次中将――バーデン・バーデンの三羽烏の一人で裕仁の寵臣――に率いられ、漢口を前面から攻撃するため、揚子江沿いに侵攻した。岡村は、1938年6月12日、安慶の戦略的航空基地を落とし、漢口へむけて遡上をはじめた。蒋介石は、下層官僚を漢口からさらに上流の重慶に移し始めた。重慶は、防御に容易な揚子江の峡谷の先にあり、沿岸や日本軍の供給港からは、空路で900マイル 〔1440km〕 以上あった(70)。

三羽烏の岡村の部隊は、安慶の上流の麻城にある防御線と要塞――三年前から、蒋介石のために、ドイツ人顧問たちによって設計されてきた――に遭遇した(71)。それは、おそろしく頑強なものだった。岡村はそこで東京に働きかけ、10万米ドル 〔現在価値で約5億円〕 以上を用意させ、そしてそれを中国軍の司令官に賄賂として送ることで、それを突破した。蒋介石はその取引を知るやいなや、その司令官を即決で死刑に処した。

日本の賄賂による損害を修復するには、その10万ドルをゆうに上回る出費を蒋に必要とさせた。彼は、揚子江中流のその豊かな谷間地帯から彼の貴重な部隊と物資を移動させるために、何よりも時間をかせぐ必要があった。彼は、安慶の上流80マイル 〔128㎞〕 の聖山、蘆山の付近で防御作戦を展開するため、地元での徴兵と武装強化を行い、全力を挙げた態勢作りを試みていた。岡村の部隊は、その夏中、昼間には引き、夜間に押し返してくる、柔軟な抵抗をみせるその壁と戦っていた。数ヶ月にわたる村落をも焼き尽くす戦法により、生き残れた農民は数少なく、親の命令で、その子供たちが、ハメルンの笛吹に率いられたかのように、悲惨な列をなして西へと逃れていった。ついに9月、岡村の部隊は蘆山の隘路を突破し、揚子江岸の120マイル 〔192㎞〕 を速度をあげて進撃し、10月には漢口を占領した。

ソ連からの亡命者 (72) |

関東軍の参謀たちは、亡命者リュシコフの情報を東京に伝達した。同参謀たちは閑院参謀総長に、陸軍は中央中国での不面目な行動の見返りに、ソ連に対する行動が約束されているはずと念を押した。彼らは、もし、リュシコフの情報が正確なら、いまや全面的北進作戦を展開する絶好の時であり、少なくとも、赤軍の長所、短所をさぐる限定的作戦の適期であると指摘した# 9。

- # 9 そう要望しつつ、関東軍内の作戦家たちは、これまでの彼らの二人の代表たちが、いまや裕仁の評議会の要職にあることを、非現実的なほどに重視していた。すなわち、板垣中将は北中国の機甲師団の司令官から呼び戻され、近衛内閣の陸相になっていた。と同時に、1938年4月末、関東軍参謀長の東条中将は、板垣の下の陸相次官に任命された。(73)

未承認事件 (74) |

ハサン湖岸とその西側の分水嶺との間の細長い地帯は、それまで、名目上はソ連の領土として扱われていたが、事実上は放置された緩衝地帯だった。その地は、未開ながら風景のよい地帯であったが、ロシアの海軍基地ウラジオストックの南西、わずか70マイル 〔112㎞〕 ほど、また、朝鮮の日本海軍基地の羅津から北東にわずか15マイル 〔24km〕 ほどの地点に位置していた。7月11日、リュシコフの亡命から丁度1ヶ月後、ハサン湖のソ連軍はその無人地帯に入り、塹壕を掘り始めた。

7月13日水曜日、朝鮮軍の司令部は、遅まきながらも、ロシア軍の塹壕作業について東京へ公式に通報し、対抗策をとることへの許可を求めた。翌日、参謀本部次長の多田は、前線の第19師団の司令官に、本国の担当者が不必要な警戒を抱く電報を送る必要はなく、朝鮮軍司令部との間で連絡を密にするように指図した。その時、多田が同時に指摘したことは、日本政府はモスクワに対し、外務省を通じて強い抗議の姿勢しか執らない積りである、ということであった。(75)

7月15日金曜日、陸軍次官の東条は、多田のもくろみを嗅ぎ付け、自ら、第19師団司令官に以下のような電報を打った。

- ロシア国境の越境問題の外交的手段による解決との我々の方針について――もし、ロシアが我々の条件と撤収を受け入れない場合、直ちに、我々は軍事力によって撤収させる可能性を慎重に考慮すべし。(76)

裕仁の怒り |

ハサン湖事件は計画されたものではなかったため、夏の別荘に滞在していた裕仁は、数日間、事件発生について完全につんぼ桟敷に放置かれていた。そして7月20日、閑院親王と板垣陸相が東京にもどり、東条が板垣に会い、さらに板垣が閑院に会った(77)。そしてようやく、閑院が裕仁に電話を入れた。裕仁は、宮廷家臣を通じて、第19師団と参謀本部の反目的士官たちに不必要な不面目を与えることを避けながら、事件を鎮静させるよう、ただちに手を打った。

翌7月21日、閑院親王は、板垣陸相が葉山の御用邸で裕仁の謁見がえられるよう、その時刻を午前11時丁度に手配した。そしてそれに先立ち、閑院は海辺の自分の別荘に板垣を呼び、事件についてあらゆる角度から綿密に点検した。午前10時ころ、その閑院の別荘に裕仁の使いが訪れ、謁見は時間通りに行いたいと知らせてきた。というのは、その日の午後、裕仁は愛用の海洋生物研究用のボートで、洋上で過ごす時間をぜひ取りたいというものだった。それから一時間、板垣陸相は閑院親王に、やきもきしながらしきりに、もう御用邸にむけて出発したほうがいいのではないかと求めた。だが、閑院と板垣が御用邸に向け車で出発したのは、謁見の指定時刻の午前11時の寸前だった。しかも、車での移動はほぼ一時間を要し、板垣は完全にうろたえていた。彼は一時間も遅れて到着し、狼狽の極に達していた。

板垣は、「外務および海軍の両大臣は、最近のロシアとの国境事件に、陸軍の武力の使用をすでに同意しております」 とうっかり口にした。

裕仁は声を荒げて、「お前は、1931年の奉天事件や昨年の盧溝橋事件の不始末にも手を貸した。お前ぐらい頭の悪い者はいない。今後は、私の命令なしに、陸軍の一兵たりとも動かすことはあいならん。」

板垣は困惑のうちに退席した。翌日、彼は辞任を申し出たが、裕仁はそれを受け取らず、待たされて癇癪をおこしたことを詫びた。そして、不承認のままの事件をできるだけ速やかに解決するよう、熱をこめて板垣に求めた。

二日後の7月23日、裕仁の重臣、木戸侯爵――今は近衛内閣の厚生大臣――は、三ヶ月ぶりに西園寺公一に会い、板垣への天皇の言葉を聞かせた。翌日か翌々日、西園寺に囲われている尾崎は、ソ連のスパイのゾルゲに、 「日本」 はハサン湖事件を戦争に発展させるよう許可するつもりはないと報告した。そこでゾルゲがその 「日本」 との曖昧な表現が誰を意味するかを質したが、たとえソ連のスパイの尾崎でも、 「『天皇』 は・・・」 とは言えず、尾崎はただ客観的な言い方でそれに答えた。すなわち、日本軍は漢口作戦に全面的にかかわっており、関東軍はすでに数個師団を南部へと派遣し、ロシアを攻撃する準備にかかれる状態にはない、と指摘した(78)。

つづき

「両生空間」 もくじ

「もくじ」へ戻る

Copyright(C), 2012, Hajime Matsuzaki この文書、画像の無断使用は厳禁いたします