「もくじ」へ戻る

前回へ戻る

第二十九章 本土陥落(1944-1945) (その2) レイテ沖海戦(50) |

米軍が、日本兵の死体が敷き詰められたかの道を内部へと進撃し始めた時、日本軍の連合艦隊の残存艦船は、捷号作戦の一部である、レイテ沖海戦に向けて総出撃した。この歴史上で最大かつ最後の海戦は、連合国軍の218隻の艦船と143,668名の乗組員と、日本軍の64隻の艦船と42,800名の乗組員が、10月23日から29日までの6日間にわたって戦いを繰り広げたものであった。日本軍の作戦司令官たちは、事前から希望はほとんど抱いていなかったが、燃料不足による行動の制限を受ける前に、艦船と乗員を迅速かつ栄光ある方法で殲滅させようと考えていた。彼らは、裕仁からその作戦への最終許可を得る以前から、その点を率直に認めていた。10月18日、装甲された大本営地下壕で開かれた陸海軍合同会議でのことであった。海軍作戦課長の中沢悠右少将は、フィリピンを 「死にふさわしい場」 と呼んだ。そして、 「我々連合艦隊に、死に花を咲かせる機会を与えてほしい。これが海軍の念願である」、と懇請した。

裕仁はその願いを受け入れたが、海軍には、中庸で、実用的で、さほど輝かしくはない目的を与えた。すなわち、レイテ島沖にそろった米軍輸送艦隊を可能な限り攻撃せよ、ということであった。そこで海軍幕僚は、参加可能な全日本軍艦船を、北部、中部、南部の三つに分け、その各々を、異なった方向と航路をもって、レイテ湾へと侵入させる作戦計画を立てた。

中部艦隊は、ミッドウェイ以来最強の作戦投入艦隊で、6万4千トンの超弩級戦艦、大和と武蔵に加え、通常級戦艦3隻、重巡洋艦10隻、軽巡洋艦2隻、そして駆逐艦15隻からなっていた。同艦隊は西方より、サン・ベルナルティノ海峡――ルソン島南端とサマル島の間――をへて、レイテ島拠点の北部への通路を確保しようとしていた。中部艦隊司令官の栗田健男中将は、リンガ泊地から出発するに先立って、予想される犠牲の無意味さに憤慨して苦情を言う将校たちをなだめなければならなかった。彼は、旗艦愛宕の艦上に彼らを集め、こう言った。

- 我が国が滅びようとする時、我が艦隊が無傷で残っているのは恥である。大本営は我々に、栄光ある機会を与えてくれたと信じる。諸君は、奇跡のようなことが起こることを信じなければならない。形勢を反転させることがありえないとは、誰にも言えないことである。

- # 6 同巡洋艦は駆逐艦に曳航されてボルネオに向かった。米軍潜水艦のダーターは、二発目の魚雷を食わせようと非難先のサンゴ礁周辺にいたが、同僚潜水艦デイスによって破壊された。

|

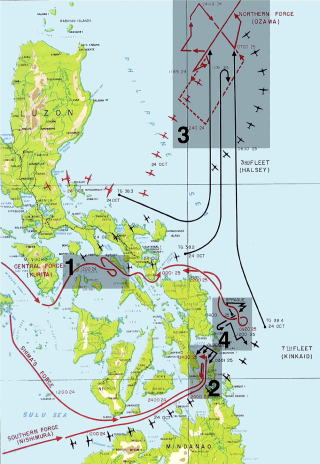

| レイテ沖海戦図 (ウィキペディアより) 図中、黒線が米軍、赤線が日本軍で、1 が中部艦隊、2 が南部艦隊、3 が北部艦隊の動きを表している。 |

翌日、三波にわたり、福留の約150機は、ハルゼー提督の高速空母機動艦隊上空に首尾よく達したが、50パーセント以上の損失率をこうむって撃退された。だが、そのうちの一機は、雲間から急降下して、11,000トンの軽空母、プリンストンに幸運の爆弾を一発、命中させた。同空母の内部に火災が発生し、最終的には燃料タンクと弾薬庫へと燃え広がった。プリンストンの乗組員のほとんどが退避した後、その艦尾半分がいくつもの大爆発とともに砕け散り、その大量の破片が、付近の艦船に降り注いだ。消火のために脇に付けていた巡洋艦バーミンガムは、ジープ丸ごとといった降下物の嵐をこうむり、プリンストン自身の乗組員で犠牲となった者の二倍もの200名を失った。午後遅くまでに、最後の消火隊がプリンストンの艦首半分から撤収し、米軍の護衛艦からその燃え盛る廃艦に魚雷が撃ち込まれた。

ハルゼーの艦隊への福留の従来式の空襲の間、レイテ島の反対側のシブヤン海――米軍が 「裏側」 と呼んでいた――へむけ、1,068機の空母艦載機のうちの259機が発艦し、接近してくる栗田の中部艦隊に容赦のない攻撃を加えた。終日、米軍は、爆撃し機銃掃射し魚雷を撃ち込み、日本艦隊のどの艦船にも何らかの損害を与えた。しかし、米軍はそのなかでも、2隻の64,000トンの超弩級戦艦の一隻、武蔵にとくに攻撃をしぼった。浮かんでいるどの艦船も、それ以上に、不沈といえるものはなかった。武蔵の巨大な船体は、遮水壁で蜂の巣状の区画に区切られていた。午後半ばまでに、武蔵は9発の魚雷と5発の爆弾を受けていたがまだ浮いていた。そこに午後3時20分、3隻の米軍空母の艦載機が、武蔵にとどめを刺しにさらなる攻撃を加え、さらに10発の魚雷と12発の爆弾を撃ち込んだ。武蔵の公称 「口径16インチ砲 〔40cm〕 」 ――実際は18.1インチ 〔46cm〕 あった――は、この作戦では一度も火を吹くことはなく、いまや捨て鉢ともなって、砲身内を傷付ける恐れのある、三式弾と呼ばれる 〔対空砲火用の〕 一種の榴散弾を装填していた。しかし、三式弾のすさまじい破裂も、米軍操縦士の意気をくじくまでにはならなかった。そうして、そうした巨砲も一つひとつ砲身を詰まらせ、さらに魚雷が命中した。午後7時35分、巨艦武蔵は、艦首を立たせながら沈み込んでいった。この際、2,399名の乗組員のうち、1,023名を道ずれにした。生存者は日本の駆逐艦に救助され、マニラへと運ばれた。

武蔵の姉妹超弩級戦艦大和の艦上で、栗田中将は、陸上基地からの空からの支援をむなしく要請し続けていた。午後4時、彼は少なくとも撤退するふりを見せることが必要と決心した。そして大本営にこう打電した。

- ・・・友空軍が我々の前進再開を可能とするまで、敵機圏外まで一時的撤退が最善と判断する

- 天の加護を信じ、全艦、全速で突撃せよ。

南部艦隊は、戦艦2隻、重巡洋艦1隻そして駆逐艦4隻のみからなる小規模のもので、レイテ湾の南の入口であるスリガオ海峡――レイテ島とミンダナオ島北端の間――へと向かっているのは明らかだった。正午以降、強力な迎え撃ちを行うための準備が進められていた。海峡内では米軍魚雷艇が厳しい攻撃を用意し、そして海峡からの出口では、戦艦6隻、巡洋艦8隻そして駆逐艦28隻による片舷斉射が待ち受けていた。ハルゼー提督は、レイテ湾内に入り込まれる恐れは持っておらず、その自信は事実で証明されることとなった。午後11時から午前5時の間に、1隻の駆逐艦をのぞき、南部艦隊はすべて同海域から一掃された。巡洋艦3隻と駆逐艦4隻からなる日本の支援艦隊が、リンガ泊地からでなく、はるばる日本からスリガオ海峡へと派遣されてきたが、主作戦には間に合わなかったものの、生存者の救助を行った。だが、4,000名以上の日本軍水兵が海の藻屑と消えた。

ハルゼー提督は、中部艦隊は撤退し、南部艦隊は全滅したことを確信して、10月24日午後8時22分、北部艦隊――ルソン島北東岸のエンガノー岬沖に位置していた――に攻撃をかけるため、夜陰を押してその機動艦隊に出航を命じた。北部艦隊の出現に彼は驚かされていたのだが、ことに、何隻かの空母が含まれているという報告は意外だった。

その北部艦隊は、すでに放棄されたはずの日本の瀬戸内海の連合艦隊泊地から出撃してきていた。米軍の潜水艦々長たちは、瀬戸内海からの出口である豊後水道を、先のハルゼーの台湾攻撃以来、見張っていた。艦長たちは、小型船が内海に入ってゆく以外に何も見られないことから、すべての主要な日本の艦隊は、すでに数ヶ月前に瀬戸内海を出払ってリンガ泊地に移動したと、情報部が言うようのと同様に結論していた。その結果、彼らは監視をやめ、本来の役目である、日本向けタンカーや輸送船を沈める任務に戻っていた。

10月20日、米軍の潜水艦隊が引き上げた二日後、北部艦隊は豊後水道を察知されないまま後にした。小沢治三郎中将は、まず安心させられたと同時に、彼の艦隊の全速の南下に何らの監視も向けられていない幸運に驚かされていた。(52)

彼の艦隊は、1隻のおとり用重空母に、軽空母3隻、短い飛行甲板を持つ改造戦艦2隻、軽巡洋艦3隻、そして駆逐艦8隻からなっていた。それらの艦船はすべて、それまでの4ヶ月間、退役扱いされていたものであった。それらは港に繋がれたまま、石油の使用は禁じられ、その技術員たちも一人ひとりと削減されていた。もはや日本近海は陸上基地からの航空力で防衛され、空母の出番はなく、それらの艦船は無用とみなされていた。

それからの戦闘作戦における、小沢中将の北部艦隊に与えられたひそかな使命は、ハルゼーをレイテ海域からおびき出して彼の手で沈められ、その間に、栗田中将の中部艦隊が突破を図るというものであった。そうした使命上の性格により、それらの日本の空母には、必要最低限の乗組員しか乗艦しておらず、艦載機も、あらゆる機種を含めても108機と、艦載能力の半分ほどであり、しかもそうした艦載機は、その戦闘での戦力には組み入れられていなかった。それらはただ、マバラカット基地 〔その後のクラーク空軍基地〕 にある乏しい航空力への補充としてフィリピンへ送られるため、艦載されていただけだった。

ルソン沖に、発見されることなく到着した北部艦隊の小沢司令官は、自分に敵の注意を引き付けなければならなかった。10月24日の早朝、フィリピンの基地に艦載機を送り出す時、彼は操縦士たちに、その途上で、ハルゼーの機動艦隊に一撃のみ攻撃するように命じた。この作戦は完璧に成功し、日本機は安全な高度と距離からハルゼーを攻撃し、そのほとんどを失うことなく、ルソンの割り当てられた基地にそれぞれ着陸することができた。ハルゼーのレーダー担当者がその攻撃機の飛来方向に注目し、偵察機を飛ばせた。こうしてついに小沢は発見され、そしていまやハルゼーは、 〔その小沢に向け〕 自分の空母艦隊を北へと全力で航行させており、彼はその背後に、サン・ベルナルディノ海峡から現れる栗田の傷つきながらもの中部艦隊へ、空白海域を残していたのであった。

1944年10月25日、午前5時40分、ハルゼーは、前日の戦闘でプリンストンが沈没したため、16隻の高速空母のうち、残った12隻を率いて、ルソン島東の、 〔小沢の発見地点との〕 ちょうど半分の地点に到達していた。そこで彼は、150マイル 〔240㎞〕 北の小沢の北部艦隊――空襲に備えて箱型陣形を組んでいた――に対し、最初の空襲編隊を発艦させた。一方、はるか南方では、南部艦隊の生存者は、救助された増援小艦隊に乗艦して、スリガオ海峡を抜けつつあった。また、やや南方のその中間では、栗田中将の中部艦隊が、深夜を少々過ぎた頃、サン・ベルナルティノ海峡から姿を現し、逆方向に進むハルゼーの後衛艦船とすれ違うように、レイテ湾へ向けてサマル島の東沿岸を下っていた。

その時、フィリピン南部の大きな島、ミンダナオのダバオの町外れの基地の格納庫で、日本で最初の6名の特攻操縦士が最後の指令を受け取っていた。その場所は、日本が14世紀以来ひとつの植民地 〔倭寇による日本人町のことか〕 を持ってきた所で、愛国心が高揚されていた。大西中将はそれまでの6日間で、神風主義を大きく広めていた。特攻への志願者も、フィリピンのあらゆる飛行隊基地で募られていた。大西自身も、ルソン島のマバラカットや、中南部のセブ島のセブ市で、公式に特攻隊を組織していた。ミンダナオ隊は非公式のものであったが、作戦行動に入る前夜に認可を得ていた。大西は、訪問先の隊で行ったものと同じ誓約を繰り返していた。(53)

- 諸君は今や、何ら現世への望みを持たぬ神である。諸君が知りたいと望む唯一の望みは、諸君の体当りは無駄ではないことである。残念だが、その結果を諸君に伝えることはできないが。しかし、私は諸君の努力をその最後まで見守り、その行いを皇位に伝える。その点は安心されるがよい。諸君が全力を尽くすことを期待する。

各々は酒を少々飲み、そして、浄めの水を飲んだ。誰もが、頭に決意の白い布を巻いていた。これは鉢巻といわれるもので、昔の武士が、死を覚悟して臨む戦いであることを表すために頭に巻くものであった。その鉢巻の上から、その新米の操縦士は、びっちりとした飛行帽を付けた。そして、できるだけ平然かつ悠々と自機に向かい、夜明けの空へと飛び立って行った。

レイテ湾沖では、ハルゼーが後方の防備を任せた艦隊が、規定の任務を実行していた。スリガオ海峡の出口で、南部艦隊を撃退した戦艦6隻、巡洋艦8隻そして駆逐艦28隻が警戒を解いて待機しており、睡眠不足を補い、装甲貫通弾の補充を受けるため、弾薬供給船を待っているところであった。はるか北のレイテの拠点と栗田の中部艦隊の間には、3隻の足の遅い軽護衛空母、別名 「ベビー空母」 が位置していた。最も南に位置する小艦隊、タフィー1は、計118機の艦載機を持つ、4隻の護衛空母からなっていた。最も北には、タフィー2とタフィー3が、計336機の艦載機を持つ14隻の護衛空母からなる2小艦隊をなしていた。これらの 「ベビー空母」 は、5インチ 〔12.5cm〕 砲一門を装備し、おおむね28機の艦載機用の飛行甲板をそなえていた。各艦は、薄い装甲版でしか防備されていなかった。そのうちの3隻は11,400トンのタンカーを改造したもので、その他は、カイザー社 〔戦争中最も多量の艦船を建造したことで有名〕 で大量生産された代物であった。(54)

10月25日の夜が明けると、三つのタフィー護衛空母群のすべてから、通常任務の機が発艦し、艦隊を上空から護衛し、陸上の歩兵部隊を支援した。栗田の中部艦隊は、損傷を負ってよろめくように母港へと帰還中で、数百マイルは遠くに居るはずであった。しかし、午前6時40分、栗田のマスト先の見張りが、水平線上にタフィー3を発見した。3分後、護衛空母カダシャン・ベイから対潜水艦警戒に発艦した一機から、戦艦4隻、巡洋艦8隻そして何隻かの駆逐艦からなる日本艦隊らしきものの上空を飛んでいるという、信じかねる報告をしてきた。次の瞬間、対空砲火がそれは事実と言わんばかりに炸裂し、タフィー3からの遠距離での見張りでも、その砲火が幻でないことを告げていた。

動転が日米両軍を支配していた。栗田中将は、小沢のおびき出し作戦が失敗に終わり、ハズレーの高速空母艦隊と遭遇していると信じ込んでいた。他方、タフィー3のクリフトン・スプラーグ提督は、4隻の7,800トン護衛空母、3隻の巡洋艦、3隻の駆逐艦の自分の小艦隊が、日本艦隊でも、また世界のどの艦隊中でも最大の巨砲に、わずか20マイル 〔36㎞〕 の距離でさらされていることを覚ったところだった。

スプラーグ提督は、ただちに、自分の司令下の168全機を発艦および呼び戻し、かつ、タフィー2の168機とタフィー1の118機の支援を要請した。そして彼は、自分の空母を全速で退去するよう命じたが、その速度は18ノットで、それに比べ日本艦隊は、損傷の最も重い艦船でさえ20ノットの航行が可能だった。そこで彼は自分の艦に、できるだけ濃い煙幕を張るように命令した。

総員戦闘配置命令からわずか12分後の午前6時59分、日本の戦艦と巡洋艦の18インチ 〔45cm〕 および14インチ 〔35cm〕 の砲弾が着弾し、米軍の護衛空母の脇に、オレンジ色や紫色に鮮やかに着色された水柱を上げ始めた。最初、日本の狙いは良好だった。だが、多くの艦船は、着弾の水柱の中に隠れる――次の一斉射撃はそこには着弾しないと操舵手は心得ていた――などして、砲撃をかわす必死な退避行動をとった。

午前7時1分、スプラーグ提督は、暗号表も機密規則も無視して、日常言語で、届く限りの全米軍部隊に、緊急援助信号を発信した。7時6分、彼は、自艦隊が 「最悪の状況にある」 ことを認め、その空母全艦が、5分以内に沈没させられると予想した。そして彼は護衛の3隻の駆逐艦と4隻の巡洋艦に、彼の方へと前進してくる3隻の戦艦、7隻の重巡洋艦、2隻の軽巡洋艦、9隻の駆逐艦からなる日本艦隊に対して突撃するよう命じた。

そして、米国海軍史に残る最も栄誉な瞬間のひとつが生じた。スプラーグの護衛巡洋艦と駆逐艦は、彼の命令に従っただけでなく、日本艦隊の戦闘隊形を決定的に乱させたのであった。彼の駆逐艦は日本の戦艦と、護衛駆逐艦は重巡洋艦と、舷側の至近距離で交戦しあった。幸運と巧みな操艦の結合により、米軍の小蠅はその果敢な攻撃で一匹も即沈させられることなく、50発以上の魚雷を発射して、スプラーグの空母に一時の猶予を与えたのであった。そうして発射された魚雷は、内1発のみが重巡洋艦熊野に命中しただけであったが、日本の艦船は緊急な退避旋回を強いられた結果、その戦闘隊形を崩されてしまったのであった。栗田の旗艦、超弩級戦艦大和は、左舷と右舷に二つに広がった魚雷が迫ってくるのを発見し、それが船尾の塵捨て口から入り込む恐れがあり、全速をあげて距離を開けそれらをかわすことはできた。しかし、魚雷が推進力を使い切るまでには、大和は戦闘隊形から外れ過ぎてしまっており、それ以降、再びそれに復帰できなかった。

米軍駆逐艦の突撃による激しい乱戦の間、スプラーグ提督と彼の装甲の薄い空母は、幸運なスコールにも助けられ、逃げ切ることに成功した。そしてその途中、彼は突然に進路を変え、日本艦隊のいない方へとそれた。そこで彼は15分以上を過ごして日本艦隊の巨砲との距離をさらに数マイル広げた。7時45分までに、彼の百機強の艦載機と、タフィー2の同数の艦載機が、日本艦隊に、爆弾と魚雷と弾丸の雨を降らせた。弾薬を使い切った後、それらの艦載機は、タフィー2に着艦するか、あるいはレイテ島内のタコルバン基地に着陸した。また、連携攻撃から離れた時でも、弾薬を打ち尽くした操縦士は、敵からの対空砲火の中を 「空飛び」 して、日本艦船の砲撃手を休ませなかった。後になって、日本のある将校は、 「その空襲は、ほどんど絶え間がなかった」 と述べるほどであった。

この信じ難い戦闘では、日本艦隊は、その火力において40対1の優勢にあったが、米軍の航空機力が違いを作り出した。戦闘の最初の45分間、すべての日本の艦船の甲板を大混乱におとし入れ、7隻の重巡洋艦のうちの3隻を使えなくさせた。米軍のこの目覚ましい勝利は、もし、同区域のすべての航空機がタフィー3の支援に駆けつけていたならば、さらに決定的となっていただろう。しかし、7時40分、最も南の3隻の護衛空母群であるタフィー1は、最初の 「神風」 に吹き飛ばされて実質的援助に赴くことを妨げられた。

ダバオ航空基地の特攻を志願した6名の操縦士は、2時間前、250マイル 〔400㎞〕 を飛んで、南方からタフィー1に襲いかかった。そのうちの少なくとも2機は、護衛空母、スワニーとベトロフベイに突っ込む時、空中で爆破された。三機目は、空母サンティーに到達してその飛行甲板に突っ込み、縦15フィート横30フィート 〔4.5m x 9m〕 の穴をあけ、その下の格納庫甲板へと達した。サンティーの16名の乗組員が死亡し、27名が負傷した。ガソリンが、1,000ポンド 〔254㎏〕 爆弾の山の脇で燃え上がった。11分間でそれは消火され、サンティーの乗組員は、やがて受入れなければならない艦載機の着艦にそなえて、緊急の修理にかかった。残る3機のダバオからの特攻機は、何が生じているかを注視していた。そして約15分後、そのうちの一機は、雲間から空母スワニーに急降下体当りし、その飛行甲板を貫通し、格納庫甲板で爆発して修羅場と化させた。他の2機の神風機はダバオへと引き換えし、特攻機のいずれも、標的を沈ませることには成功しなかったと報告した。

神風攻撃を受けてタフィー1が航空戦力を送り出せなくなったことで、栗田の艦隊がタフィー3の傷付いて遁走中の空母に再び接近することを可能とさせた。こうして生じた懸命な戦闘の中で、もう魚雷を使い果たした米軍駆逐艦は、ただ機関銃の発射のみで、日本の軍艦や巡洋艦と交戦するしかなかった。3隻の駆逐艦のうちの2隻と、4隻の護衛駆逐艦のうちの1隻は、その勇敢な乗組員の半数以上を失って沈没した。栗田の艦隊は、護衛空母へと突進し、そのすべてを沈没させえるはずであった。しかし、日本の砲撃能力はおそまつで、かつ、高齢の栗田は、もう72時間も睡眠をとっていないだけでなく、その前日、シブヤン海で彼の最初の旗艦が魚雷攻撃を受けて沈没し、波間を泳いだ後であったため、誤ったり、筋の通らない命令を繰り返していた。

栗田は、日本艦隊の精鋭を率いていたが、それはもはや、1941年当時の士気を維持していなかった。その士官たちは、自分たちが、おろかしい自滅作戦に繰り出されていることを知っており、憤っていた。彼らは、戦闘に参加しているとの意識以上に、その無念さや最後の死に方ばかりに気を奪われていた。

それに対し、米国側の士気は目覚ましかった。日本の重巡洋艦が、タフィー3の旗艦フランショウ・ベイに接近した8時30分から9時の間、スプラーグ提督は、彼の唯一の5インチ 〔12.5cm〕 砲の砲撃手にこう命じた。 「射程距離に入り次第、豆鉄砲を撃ってくれ」。8時50分ころ、護衛空母ホワイト・プレーンズが重巡洋艦鳥海と並んだ時、米軍の砲撃指揮官が部下に頼み込んだ。 「もうちょっと待て。やつらを40ミリ砲の射程まで吸い込むんだ」。米軍空母は、何度も命中弾を受けていたが、それは爆発することなく艦体を貫通していた。フランショウ・ベイは4発の8インチ弾で、カリニン・ベイ は13発の同弾で撃ち抜かれていた。護衛空母の修理班は、破裂したパイプから噴き出た蒸気で火傷し、流れ込んできた海水でそれを冷やしていたが、意気は盛んで、艦体の裂け目になんとかつぎを溶接し、その穴をふさいだ。

9時7分、タフィー3の6隻のベビー空母のひとつ、ギャンビア・ベイは、多くの穴をあけられて沈没した。駆逐艦ホーエルは、その12分前に沈み、駆逐艦ジョンストンと護衛駆逐艦ロバーツは沈みつつある最中であった。日本の重巡洋艦鳥海、千曲、そして鈴谷も同様であった。日本が失った艦船は、総計で34,400トン、米国のそれは、15,450トンだった。9時11分、栗田中将は、戦闘行動を中止するよう艦隊に命令し、再組織と損害の調査を行った。フランショウ・ベイの通信兵はスプラーグ提督に叫んだ。 「いまいましい、奴らはずらかろうとしています」。その通信兵の報告に安堵の溜息をもらして、スプラーグ提督は認めた。 「たった今まで、泳ぐ覚悟をしてたぞ」。

意識もうろうとした栗田中将は、撤退したあと、部下の士官と議論しながら、艦隊をフィリピン海上で目的もなく9時間にわたって漂わせた。彼はまだ、ハルゼーの高速空母機動部隊と遭遇したと信じ込んでいた。彼はそれに重大な損害を加え、ゆえに、彼の行動を決め、だからそれは撤収にふさわしいものだと論じた。彼の士官たちは、もっと事態に明るかった。しかし、引き続く空襲のもとで、彼らはついに折れ、栗田が東京に必要な電報を送り、その夜、サン・ベルナルディノ海峡をへて、安全海域へと退避することに同意した。

スプラーグ提督は、日本軍は確かに撤退しつつあると確信するやいなや、タフィー3からは、その艦載機の半分を追撃に送り出し、残りの半分を、沈没した米国艦船の生存者の捜索に発艦させ、全艦隊を休養に入らせた。そして、ほとんどの兵隊が食堂に入り、互いにコーヒーで乾杯している午前10時50分、今度はルソン島マバラカットの、大西中将直々仕込みの熱狂者グループからの5機の神風機が到来した。それらは、レーダー波より下の海面すれすれを飛んで接近し、そしていったん5,000フィート 〔1,500m〕 まで上昇し、急降下してきた。一機は、キトクン・ベイの艦橋をかすめ、左舷の歩廊をひっかけて、もんどりうって爆発して海へと落下した。他の二機は、タフィー3の旗艦であるフランショウ・ベイに狙いをつけたが、到達する前に爆破させられた。残りの二機は、ホワイト・プレインズに向かったが、40mmの豆鉄砲の弾丸で蜂の巣にされ、届きそうになかった。そのうち一機は、ホワイト・プレインズの近くまでやってきて爆発し、11名を死なせた。他は、セント・ローを狙うために旋回し、意外なことに船体中央に命中した。そして、格納庫甲板に積んであった魚雷や爆弾が火の着いた破片で引火した。30分後の11時25分、相次いで7回の爆発があり、セント・ローは沈んだ。こうして、神風特攻隊は、はじめて、その戦果をあげたのであった。

セント・ロー沈没の知らせに、ルソン沖のハルゼー提督は、合わせて三波目のその日では最強規模の空襲編隊を小沢の北部艦隊に対して送り出した。その200機が再び飛行甲板に帰還してくるまでに、日本のおとり空母4隻――この中には真珠湾攻撃に参加した瑞鶴27,000トンも含まれていた――は、ほぼ沈みつつあった。そしてその日が終わるころ、4隻すべてが姿を消した。二日後に日本軍の引き上げが終わるまでに、航行困難となった一隻の重巡洋艦と損害を負った2隻の軽巡洋艦は、広域にわたり執拗に追尾する米軍飛行士らによって、最後の餌食にされようとしていた。他の放棄艦船も容赦なく刈り取られ、さらにその後の数ヶ月間、さまざまのフィリピンの港で、残った獲物狩りが行われた。それらには、11月5日の重巡洋艦那智、11月13日の軽巡洋艦木曽、11月21日の戦艦金剛、そして、11月25日の重巡洋艦熊野があった。(55)

こうして、レイテ沖海戦によって失われた日本軍の艦船は、事後処理も含めて、戦艦4隻、攻撃空母4隻、重巡洋艦8隻、軽巡洋艦5隻、そして駆逐艦7隻であった。そして、それらの艦船とともに、15,000名の水兵も失われた。それに対する米軍側の損失は、軽巡洋艦1隻、護衛空母2隻、駆逐艦3隻と、水兵2,000名以下だった。裕仁のような精神にとって唯一の明るい戦果は、偏奇な試みによる統計数字であった。すなわち、日本の神風特攻操縦士9名が、その生命と機体を引き変えに、100名以上の米兵を死なせ、3隻の護衛空母に重い損害を与え、1隻を沈没させたことであった。ここに、その日本をおおう暗雲のすみに、ひとつの新たな望みが光っていた。すなわち、もし、日本人が神風操縦士のように効果的に死ぬ方法を実行すれば、日本人の死の後に、日本を占領できるアメリカ人は残っていないだろう、という計算であった。この空しい望みが、この後、数十万人の日本人を死なせることとなる。(56)

レイテ沖海戦での米軍艦船への神風攻撃の後、大本営は、その特攻隊の新司令官、大西中将に、裕仁自身からの祝福の言葉を送った。それは、神風志願者に対する裕仁に代わる監督者の権威を大西に与えるというものであった。その言葉は、木戸内大臣と他の宮廷顧問らによって、時間を要して慎重に考慮されたものであった。

- 陛下は、その特別攻撃をお聞きになった時、こうおっしゃられた。 「これほどまでの極端におよぶ必要があったのか。彼らは実に偉大な仕事をしたものだ。」

(57)

偉大な死 |

圧倒する米国の派遣軍は、1945年初め、さらにルソン島や他のフィリピンの島々へと侵攻を広げた。アメリカ人の生命10,400名の犠牲をもって、日本人の256,000の命も消え去った。(59)

その次は硫黄島だった。本州とグアム島の中間でその海底火山の先端部分を洋上に出している島は、B-29が東京へと飛行するその空路を導く要所として必要だった。硫黄島では、1945年2月19日から同年3月27日の間、およそ21,000名の日本人と、6,812名の米国人が犠牲となった。(60)

硫黄島の獲得によって、200機から300機のB-29の編隊は、日本本土の上空を思いのままに飛び回ることが可能となった。3月9日の夜、最初の大規模な空襲が東京を焼き払い、8万人が死んだ。その後の20週間の間に、他の主要5都市、再度の東京、そして、58の中規模都市へと空襲を続け、さらに15万人の市民の命を奪った。(61)

それと同じ頃、1945年4月1日から6月22日の間、米軍は沖縄を制圧した。この日本の16世紀の獲得領土は、1853年にペリー提督が台湾から東京湾へと向かう途中に立ち寄ったところでもあった。沖縄作戦は12,500名の米国兵士と、110,000名の日本兵士、そして、75,000人の島民を犠牲にした。(62)

そして最後に、広島と長崎での14万人というクライマックスの殺戮をもって、この戦争は終結した。

こうしたとてつもない悲劇――日本人による戦争終結のための実験的、時間稼ぎ的努力と、連合国軍による先を急いだ不忍耐の産物――の半面については、すでに本書第2章に述べた通りである。しかし、その他の半分であるこうした死については、多くの著者によってその胸を打つ詳細が述べられているが、決して正当な扱いを受けているものとは言えない。というのは、死とは個人のものであり、あまりに多い死のために、一人ひとりの個人が無視されているからである。

統計という余りに冷たい数字が示すところでは、この戦争の最後の9ヶ月間に、合計で89万7千人の誇り高く情緒豊かな日本の人々が死んだ。これは、全日本人の78人に1人の割合である。これらの人々は、けだもののような残忍さと絶望の中に、あるいは洞窟の中に閉じ込められ、あるいは地獄と地獄の板挟みとなって死んだ。彼らは、憎悪と空腹にかられ、飢え、渇き、熱病に冒され、砕かれ、捩じられ、不具となり、汚れ、化膿し、そしてその悪臭に自分で嘔吐した。アメリカ人の処刑執行者にしてみれば――自ら3万2千人を果敢に死なせながら――、降伏の前にその日本人が望んでいると思われることをしているにすぎなかった。

国威教化の15年間の結果の愛国的思い込み、アジアの救世主気取りの4年間の結果の迷惑な誇り、そして今度は皇国がアメリカ人の復讐の下にさらされる真剣な懸念というように、どの日本人も、内向する煩悶なしには敗北を受け入れることはできなかった。そして同時に、ほぼどの日本人も、戦争宣伝を額面通りには受け取れず、事を知っても冷笑的になるしかなく、極めて質素に、日本人としての勤勉な生活を送っていた。日本人は、その名誉の明かしとしての死への挑みが、いかにも観念的なもので、月光に刃先をかざして見せるような、武士道精神を演技化したものであることも、よく心得ていた。

もし日本の大衆が、今度のレイテ沖海戦で、海軍がほぼ丸ごと、そして海洋空軍が5分の一殲滅されたと聞かされ、さらに、米国は太平洋に、日本がこれまでに生産した艦船と航空機の数量の3倍を展開していると聞かされたなら、降伏に肯定的な大衆感情が大きく膨れ上がったであろう# 7。しかしながら、大衆は、国内放送を通じて裕仁からも、短波放送を通じてルーズベルト大統領からも、何も聞かされなかった。

- # 7 戦後、米戦略爆撃調査チームが、誤った情報しか与えられていなかった日本の大衆がいつ敗戦を感じたのかとの実地調査を実施した。その結果によると、予想の通り、人々に隠しておけなかった後退の発表ごとに、悲観的な見方が増加していた。サイパン島攻落前の1944年6月、全人口の2パーセントが戦勝を絶望視していた。最初のB-29による重爆撃後の同年12月にはそれは10パーセントに上がり、傷痍弾空襲が始まった1945年3月には19パーセントに、ドイツが降伏した6月には46パーセントに、そして原爆が投下された8月には、68パーセントに増加していた。戦う意志も、それに比例して下降し、降伏の時には64パーセントの人が、個人として戦争を続けることは不可能と感じる点に達していた。(63)

だが不幸なことに、ルーズベルトもチャーチルも、主に米国とヨーロッパの政治のことしか頭になかった。両国の選挙民は、日本の大衆について、顕著な無知と不信にまどわされていた。心理戦争の専門家ですら、日本人の扱いについて、最善の方法を知らなかった。それに、日本人について健筆を振るえるような翻訳著述家は、西洋社会のどこを探してもまれであった。またそのような全面的情報戦は、かって行われたことがなかった。それはまた、その対費用の効果が見えにくく、殺戮のように即効的な勝利があがるものでもなかった。そのため、1945年5月半ばまで、日本にはビラが頻繁に投下はされた。しかし、大規模な焼夷弾空襲によって焼野原となる前に特定の都市から非難せよと警告することは、広島のわずか10日前の7月27日になるまで、議題にさえならなかった。(64)

そうであるがゆえ、連合国軍の指導者たちは、和平派の策動をつぶすようなことはしなかった。日本の人々は、その戦争への献身が無駄であったと告げられる前に、政治的無関心や食うことに専念することは、罪意識を忘れることと合わせて許された。また裕仁は、自らが降伏の用意ができるまで、自分の死について楽観的であっただけでなく、国民にも希望を示し続けた。そして戦争最後の数ヶ月、敗北どころか勝利を表わす勅語をを乱発した。その最後においても、彼は8月15日の歴史的な敗北宣言の放送の中で、終末の戦況について、 「必ずしも有利には進んでいない」 などとの表現を自ら発していた。

日本が敗北したことを、裕仁以上に知る日本人はいなかった。なぜ、そうした論理と公正無私がさらに必要なのかを説明できるものも彼以外にはいなかった。だが、非現実的な望みにさらにしがみつこうとする者も、もはや彼以外に誰もいなかった。にもかかわらず、裕仁にとって、それを認めることの皇祖への、国民への、そして、自分が日本を未熟にも引きづり込んだ戦争のその敵国からの恥辱は、忍耐を越えていた。彼には、降伏以外の道を見出せないにもかかわらず、不名誉を背負った己の自殺も退位もありえなかった(65)。彼は、木戸や近衛が、彼の退位後に出家して苦行に暮らす寺について相談していることを知っていた。そうでありながら、彼は、皇室のための和平派工作を許していただけでなく、自らのために、彼の統治の意味を葬らぬよう、憑かれたごとくに渾身の努力を傾けようと心していたのであった。

殺す意志 |

米兵の日本人への憎悪は、おそらく、1945年2月のマニラ奪回戦のあたりを頂点に、それ以降は弱まっていったようだ。1月9日のルソン島のリンガエン湾への上陸の後、マッカーサーの部隊は、フィリピンの首都に向けて注意深く前進し、2月3日、その北部地区に達した。山下は自軍全体を撤収させ、バギオ周辺の山間地での防御戦に入った。彼の計画では、マニラ市内ではあえて戦闘を構えずにそれを放棄し、その百万ほどのフィリピン人を、包囲戦、爆撃戦、そして市街戦の血みどろの苦難に巻き込まれることから、避けさせるつもりであった。(66)

だが、裕仁の大本営は、そうとは考えていなかった。東京の総司令部は、その最後の局面で、山下の反対を押して、岩淵三次少将――元宮廷侍従武官――率いる1万5千名の陸戦隊からなる海軍上陸部隊をマニラに派遣した(67)。加えて、岩淵とその部隊は、山下が日本軍の倉庫や残留弾薬庫を破壊するために市内に残した4、5千名の部隊と合流し、市内を、街路ごと、家屋ごと、そして下水管の中まで、戦乱の真っただ中に巻き込んでいった。一ヶ月後、最後のそうした陸戦隊兵士が塹壕から吹き飛ばされた時、マニラの瓦礫化が完成していた。

岩淵は最後に、市の南部の旧スペイン城址、イントラムロスに立てこもった。岩淵の部隊は、そこで玉砕すると覚悟を決め、いっしょに閉じ込められたフィリピン人市民に対し、何らの容赦もしなかった。女たちを強姦し、男たちを機関銃で撃ち殺した。そして戦闘が終わった時、アメリカ人千人、日本人1万6千人、フィリピン人10万人が死んでいた。(68)

日本軍のもはや自暴自棄としか言えない作戦は、マニラの別の状況と相まって、米兵の憎悪に火を注ぐ結果となった。2月3日と4日の二夜、米軍部隊は、市の北部郊外にある日本の収容所から、捕虜や収容者として3年以上を耐えてきたほぼ5千人の西洋人を解放した。解放された痩せ衰えた者たちは、その体重が80から120ポンド 〔36~54kg〕 しかなく、さらに彼らは、飢え、怠慢な医療、殴打、拷問、そして些細な反抗への致死的処罰など、身の毛もよだつ体験談を語った。さらに悪いことに、没収された収容所長の記録は、日本がそうした哀れな収容者を生きて再びアメリカ人の手に渡す積りのなかったことを露呈した。マッカーサー軍の武装空挺部隊がマニラに突入したことで、東京からの彼らを始末せよとの命令を、看守らが止む無くでも実行に移すことを、その寸前で阻止したのであった。

捕虜を敵の逆宣伝の道具に使われるより、むしろ殺してしまえとの極端な慎重論は、1944年の後半に大本営で議論に登ったものであった。ボルネオの収容所長たちは、それを即座に、死の行進を日常化させたり、不可能なジャングル開墾をさせたりして、6人を除く2千名全員のオーストラリア人捕虜を死なせてしまった。(69)

フィリピンの西南部の細長い島、パラワンでは、1944年12月14日、その現地司令官は、大規模な米軍船団が同島沖を通り過ぎたとの見張りからの報告を受け、その捕虜労働力を始末してしまう決定をした。彼は管轄下の150名の米人捕虜――1942年のフィリピン陥落の際に捕えられていた――を、三つの 〔洞窟の〕 防空壕の中に入れるように命じた。そしてすぐさま、部下の兵士に、その壕の入口から石油をまき、そこに火のついた松明を投げ込ませた。その炎の幕から逃げ出してくる火のついた捕虜たちを、その兵士たちは、機関銃と銃剣で皆殺しにした。だが、何人かは、50フィート 〔15m〕 高さの崖から海に飛び込んで脱出した。日本兵が、波間に浮かぶ彼らの頭を撃つのに気をとられている間、そうした防空壕の一つで崖の側へと掘られた脱出用のトンネルから飛び降りて脱出するものもいた。彼らは崖下の岩陰に隠れていた。(70)

日本軍の上陸用舟艇が、脱出者を探して、その日暗くなるまで湾の隅々をパトロールした。それでも5人が生き延び、その夜の9時、彼らは一緒に湾を泳ぎ切ってジャングルの中へと逃げ込んだ。数日後、ゲリラのキャンプにたどりつき、彼らはそこで、1945年3月に米軍がパラワン島を再占領するまでの3ヶ月間、かくまわれていた。そして彼らは自分たちを解放した米軍を、海上よりその断崖まで案内し、彼らの仲間の黒焦げになった骨の発掘場所を教えた。

実際に処分された米兵は解放を望む捕虜全体の一部だったが、はるかに多くの捕虜が日本へと輸送された。1944年末、フィリピンで日本人将兵や看護婦がまだ死のうとし、また、日本本国と植地間を行き来する日本の船が米軍潜水艦によって半数以上が沈められている時、東京は、日本へと空荷で帰る部隊輸送船に、できる限り多くの捕虜を載せるように命じた。そうした捕虜たちは、奴隷労働につかさせることもできたが、彼らの日本での存在は、日本の考え方しだいでは、後の和平交渉において何らかの役に立ちうるものでもあった。

途中で消失してもいっこうに構わない輸送荷物にすぎない彼らは、日本行きの船内にぎゅうぎゅう詰めにされ、中には、3日から4日を要する航海の間に、その「荷物」の四分の一が死んでしまうものもあった。ある者は、便所代わりの船端の足場からよろけた際に海に転落して溺死した。また他の者は、船倉の糞尿の中に倒れたままとなり、渇きと空腹のうちに息が絶えた。ほとんどの輸送船の上では、米軍潜水艦の攻撃が最初に分かった段階で、船倉への出入り口が閉められてたたきつぶされた。そこにもし魚雷が撃ち込まれたら、日本人乗組員が船を放棄した後は、捕虜たちは閉じ込められまま残され、せいぜいそれをぶち破るか、それとも船と共に沈むかの運命だった。だが驚かされるほどの数の人たちが沈みつつある刑務所から脱出して生き延び、生涯、その経験談を語り続けた# 8。(71)

- # 8 1945年2月5日の夜、私はそうした生存者の一人と奇遇な出会いをした。私は、マニラの旧ビリビッド刑務所――バギオからの収容者がそれまでの2ヶ月間、過ごしてきていた――からその前日に解放され、今や、日本軍が放棄した弾薬庫から飛び広がる火事に囲まれていた。米軍部隊は我々全員を、炎をくぐって、約2マイル 〔3.2km〕 先のアン・チベイ製靴工場へと避難させた。ただ、病人と衰弱した人たちを乗せるだけのトラックしかなく、私ともう一人の16歳の少年は徒歩で出発し、燃える市街を、大事な私有物――ココナッツの殻の皿と代えの腰巻布――の入った包を二人の間に渡した天秤棒にぶら下げていた。やはりそうした火事から逃れるフィリピン人たちが、

「勝利万歳」 と叫んで私たちを歓迎していた。その時、大いにうかれ騒いだ半分空の米軍トラックが我々を乗せようと停止した。それは、旧ビリビッド刑務所の分離した部分――800名の捕虜を収容していた――からやってきていた。

私はそのトラックの上で、一人のしなびたいかにもロンドン下町の労働者階級らしき英国人の隣に座った。彼はビルマ・タイ鉄道で労働してきていた。彼はシンガポールから日本へと船倉に入れられて輸送された生き残りだった。ボルネオからフィリピンへと続く列島の西側を海岸沿いに航行していて、ミンダナオ沖で、彼の船は米国潜水艦の魚雷をくらった。彼は岸に泳ぎ着き、ミンダナオのゲリラ部隊に加わり、再び捕虜となり、そしてマニラでの現在の状況に至っていた。 - ここまで語って、彼は自分の好きな詩を、一節ごとに私に謳い始めた。キップリングの大英帝国の兵隊にささげた詩 「英国兵アトキンス」 だった。トラックは舗装路の穴を通過して跳ね上がった。炎は道の両側で立ち上っていた。マニラは燃え上がり、その同胞は赤痢で苦しんでいた。しかし、彼は、私にこうたたみ掛けながら、苦い雄弁と陶酔の最後の高みに登っていった。 「大砲が鳴りひびきだせば、もう 『サンキュー、ミスター・アトキンス』 さ。」

- 〔訳注: この最後のくだりは、英国社会において、平時は見下げられ無視されがちな一兵卒といえども、いざ戦争となって砲火が鳴りひびくようになると、国の守護者として感謝されるようになるとの意で、この一人の生き残りの心境への著者の共鳴が読み取れる。〕

- 捕虜が敵の手に渡るようなあらゆる手段は阻止されなければならない。

彼らは、敵の空襲や艦砲射撃などを考慮して、前線からは離れた場所に移され、ふさわしい時間にふさわしい場所に集結されるべきである。

彼らは、その労働が必要とされるところでは、最後まで生かしておかねばならない。

危急の事態で、彼らを移動させる時間のない場合、最後の手段として、彼らを解放することがある。そして社会に害を与えぬよう、敵対的態度をとるものには緊急措置が実行され、最大の予防措置が行われる。

緊急措置行為の執行にあたっては、敵の宣伝や報復を挑発しないよう考慮しなければならない。

捕虜は最後まで、食糧が供されなければならない。(72)

歩兵たちの間では、殺し、殺されることへの執着は、もはや両軍側において尽きかけていた。ルソン作戦の初期では、米軍はほとんど捕虜を捕えなかった。3月末までに捕えた捕虜は、百名ほどの数だった。最終的には、フィリピンで5万名以上の飢餓状態の日本兵が投降したが、米軍の収容所や病院で元気になるまで介護された。

さしもの特攻隊操縦士ですら、戦意を失い始めていた。彼らは、自らの死亡率より多い敵の死亡率をあげていた日本の気鋭の武装部隊であったので、その士気は最高のものであった。レイテ沖海戦と二ヶ月後のマニラでの戦闘の開始との間に、彼らは378機の特攻機と102機の護衛機の乗員を費やし、16隻の米軍艦船を沈没させ、87隻に損害を与えた。その過程で、彼らの約600名と、米軍水兵のほぼ2,000名が死んだ。米軍の艦長らは、神風機を恐れ、嫌ったが、特攻隊員自身は、そうした戦果が、戦争の行方を変えるほどに大きくないことを知っていた。(73)

神風特攻隊の司令官たちは、隊員の任務配置に苦慮した。1945年1月末では、新たな特攻操縦士は、主に勉強熱心な大学生の兵士から選ばれていた。彼らは、数週間のうちに操縦のための飛行原理を学ぶ点では優れていたが、彼らを死に送り出さねばならない熟達飛行士官たちの心中に、一抹の物足りなさを感じさせていた。

酒井三郎――1942年にガダルカナルで片目を失った空の勇士――は、硫黄島での戦闘の初期、サイパン島への片道飛行任務を求められた時、特攻作戦に対し、最も熟達した日本軍操縦士たちの持った感覚についてこう表現していた。彼はその任務配置に、その最初から、 「意味もなく、目的もない死」 として憤っていた。彼はその後にこう書いている。(74)

- 私は自身の強さと死を避ける技量に頼り、空中戦においては一瞬たりとも失えない知恵にのみ、もっとも依拠していた。私は自分自身と編隊僚機のみを頼みとしていた。・・・武士の生き方は、常に死を準備しているところにある。・・・しかし・・・意図的に自らの命を失なわせることと、あらゆる危険を受け入れる意志をもって戦うこととの間には、おおきな開きがある。・・・自分の頭をしっかりと使い切って生きる者が人間であり、死ぬことも、その結果でのみできる。

その飛行任務で、彼以外に、この二人の操縦士が生還しただけだった。機から降りた酒井は、その内の一人が暗くなった滑走路の脇で無念さのために倒れているのにつまずくところだった。彼はその同僚を起こし、腕を支えて司令官室に入って行った。そこで、山のような怒りをもって、酒井はその任務の予想可能な完全な失敗を報告した。誰も何らの返答をしなかった。後に、彼は本土に所属替えされ、戦争が終わるまで、飛行教官として生き抜いた。

空からの火攻め |

日本への空からの虐殺は、3月9日の東京への大規模な空襲をもって開始された。それに続く数日間に、連合国軍の倫理家たちは、それまでの数十年間に、西洋諸国の外交官たちが条約とし、国際法の条文としてきた文明化された戦争法規を支持説明するか、それともそれを拒否するか、その顕著な機会があったにもかかわらず、それを逃してしまったていた# 9。

- # 9 後に、その内の幾国かは原爆に抗議した。その理由は、それが新規で恐怖と思われたこと、あるいは、イレール・ベローの言葉を借りれば、米国が手にし、ソ連が手にしていない武器であるがゆえに、ということであった。もし、彼らがもっと早くに 「在来型」 焼夷弾の使用にも同じように死の武器として抗議していたなら、政治的動機との疑念を回避して、もっと堅固な根拠に立てたであろう。

この空襲は、米軍の爆撃作戦の突然の変化を示すものであった。それまでは、B-29は高い高度から工業地帯を爆撃し、通常爆薬を用いた高精度爆撃によって日本の軍需工場をたたくものであった。焼夷弾と対人爆弾は、制限的で実験的にのみ用いられていた。しかし、3月9日の真夜中をはさんで、B-29編隊は東京上空に低空で飛来し、5,000から8,000フィート 〔1,500~2,400m〕 の高度から、市の南東部の人工稠密な貧民地区に焼夷弾だけを投下した。こうした地区は、まったく無防備で、他の地区では進んでいた防空態勢――住宅を帯状に撤去して防火帯とし、用のない婦女子は地方に疎開させていた――がほとんど開始されていなかった。天候もまた一役を果たし、東京はその夜、突風に襲われていた。強風は炎を煽り立て、しかも早い速度で様々の方向に燃え移った。(76)

B-29編隊はまず、焼夷弾を十字の形に投下して、60平方マイル 〔154㎞2〕 の標的地域の中心に明るく輝く印を付けた。続いたB-29編隊はその十字の周囲に円環状に投下し、その後、その環の内側の暗い部分を火炎で満たした。その標的地域には隅田川がうねって流れ、その全域を網目状に走る下水運河がそれに通じていた。火炎は運河を飛び越え、橋を燃やし、パニックに陥った避難民は燃える網目内に閉じ込められた。そこに規律や作法などあったものではなかった。弱い者は踏みつけられ、強い者は一時は生き長らえたが、やがて焼かれるか、煙で窒息した。風が炎を呼び、炎は風を呼んだ。火の嵐あるいは龍の尾とよばれた炎の竜巻が、火の前線の前に後ろに現れ、空へと飛び上がったかと思えば、再び冷えた大地に舞い降りてきてそこに炎を燃え上がらせた。炎が舞い上げた焼け屑は、一マイル 〔1600m〕 以上も上空を飛ぶB-29編隊にもぶつかり、またその煙は機の光輝く胴体を煤でいぶしてまっ黒にした。

四日後、火の手が収まると、日本政府は、その犠牲者数を78,650名と公式に発表した。この数は、5ヶ月後の広島の公式犠牲者数を500名以上、上回るものであった。広島の場合もそうであったが、それらの公表数字は、数年後には、過少なものであったとされた。今日にあっても、誰も、その正確な数字は知らないが、入手可能な記録を調査した結果、3月9日の東京空襲の死者数は広島の原爆以上であったことが広く結論付けられている。(77)

この空襲後、アメリカの数名の聖職者が、その説教の壇上から、敵の市民へのその無差別爆撃を抗議したが、誰も大した関心は示さなかった。アメリカ合衆国――戦争協定に関して多くの条約を締結――は、市民への爆撃について非難をあげた記録をもつ。しかし、ルーズベルト政府は、敵がすでに無視してかえりみていない戦争規定によって自国は縛られないと見なした# 10。ドイツも日本も、それぞれの対処能力の最善を尽くして、連合国の市民を無差別に爆撃していた。ゆえに、いまや、それは自分が蒔いた種というわけだった。ハンブルグやベルリンの貧民――ヒットラーが権力に着くのを許す役の一部を果たした――と東京の貧民――裕仁を捨て去ることなく素朴に受け継いでいた――との間には、何らの違いもなかった。

- # 10 その一方、ルーズベルトは、敵の行動によって左右されるものではないと、その見解の尊重を重視した。硫黄島作戦の最中、日本軍兵士が山腹や火山の火口の内側に掘った、熱く、硫黄臭いトンネルにより、米兵の命を多く奪っていた時、米軍参謀より、毒ガス使用が真剣に提案されたことがあった。その提案はルーズベルト大統領の机にも届き、こう印されて返却された。 「すべての前例どおり、不許可。最高司令官、フランクリン・D・ルーズベルト」 。(78)

その夜、偶然かはたまた意図的か、3マイル 〔4.8㎞〕 離れた東京南東部の火災からの飛び火によるものと考えられる火の手が、吹上庭園内の皇居図書館の玄関先で燃え上がり、消し止められた。それはまた、一人の米軍操縦士が、神聖不可侵の皇居内に、一発の焼夷弾を落としたものとも言われた。しかし、ルメールはすべてのB-29操縦士に、皇居は、 「現段階では、日本の天皇に責任はなく、後に、財産となるものかも知れない」 (81)がゆえ、対象から外すようにと明確な指示を与えていた。B-29によるその爆撃は、惜しくも精度がやや足らなかったが、3マイルも外れるものではなかった。

翌朝、起床して地上に出た裕仁は、東京下町での損害を遠くから観測し、家族や家を失った人たちを見舞おうと、自ら廃墟となった地域を訪れることを求めた。三日後、木戸内大臣は、思慮深い考えを添えながら、次のように意見を述べた(82)。曰く、その考えは、ことに政治的に望ましくはない。というのは、天皇の公式の被災地区への訪問となれば、警察官の動員が必要で、それ以前に、秘密警察の地元民の中への浸透も図っておかねばならない。もしその訪問がなんとしても必要であるなら、それは非公式とし、即興の天皇の気まぐれを装ったものとして準備されねばならない。裕仁は、たとえそうした困難があるとしても、自分には、人々にそれをなす義務があると強く望んだ。そうして、6日後の3月18日、入念な準備の後、裕仁は非公式に、あたかも即興のごとく、隅田川の土手沿いの焼け跡の掘っ立て小屋の間をぬけ、まだそこに残されている山となった焼けただれた死体を前にして、悲壮な表情で首を振った。

その火災は、日本の下層階級に、どんな宣伝をもってしてもできなかったほどに、降伏はもう疑問の余地はなく、アメリカ人はすべての日本人を消滅させようとたくらむ鬼であると確信させることとなった# 11。空襲の後、次には原爆が投下され、アメリカの占領軍は想像を絶するむごい部隊であるとより確信を深めるものとなった。戦前の日本を西洋人といっしょに旅行したり、親しく接したことのある日本人は 〔彼らが鬼でないことは〕 よく判っていたが、彼らはまったくの少数派だった。それに、そういう日本人でさえ、日本の下層民の気持ちはよく理解できた。米軍艦隊から流される日本語放送からも明白なように、真珠湾以来、人種的憎悪は決定的に深まっており、アメリカ人はもはや 「ジャップ」 を、人間とは見なしていなかった。

- # 11 後に実施された米国戦略爆撃調査チームの世論調査によると、この時点で、戦勝を信じるものは、戦争継続を望むものより、いっそう急速に低下していた。要するに、日本の大衆は、焼夷弾空襲を、 〔戦う対象としてではなく〕 死の時が到来したものと、冷静に受け止めていたのであった。(83)

最後の戦闘 |

930名の神風操縦士が米軍の侵攻艦隊に突っ込んで死に、10隻の駆逐艦、1隻の護衛空母、そして6隻の小艦船を沈没させ、さらに、12隻の空母、10隻の戦艦、5隻の巡洋艦、63隻の駆逐艦を含む計198隻の艦船に損害を与えた。そして、3,000名以上の米軍水兵が死亡した。

アメリカ軍が沖縄に上陸して5日後の4月6日、日本の64,000トンの超弩級戦艦の生き残り、大和――かって山本連合艦隊長官の旗艦であった――は、瀬戸内海を後にして、沖縄に向けた自滅前提の出撃を行った。その大和には、日本艦隊の生き残りの巡洋艦1隻と駆逐艦8隻が随行した。同艦は、その口径18.1インチ 〔46cm〕 の主砲連を、それにふさわしい標的相手に発射してみる機会すらなかった。大和はその発進当初から、米軍潜水艦に追尾されていた。そして大和は、米軍の空からの攻撃で、さほど手間取らせることもなく沈没していった。その沈没とともに、1隻の護衛巡洋艦と4隻の駆逐艦も沈められ、約3,000名が死んだ。その乗組員たちは、ほとんど、何の使命もなく藻屑とされた。彼らは、裕仁が判を押した 「大義」 に従うことを実行した。ただ彼らは、その浮かぶ巨大な棺を、敵の手に渡すことだけは防いだのであった。(84)

6月21日夜、沖縄本島南端の最後の塹壕線が突破され、残った防御部隊が洞窟でもはや殺されるのを待つのみとなった時、牛島満中将と彼の参謀長の長勇中将は、司令部となっている洞窟の中で、他の将校たちと共に、最後の宴をもった。彼らは、撤退の際に持ってきていたスコッチウイスキーの最後の箱を飲み干して、自決する覚悟であった。古武士然とした牛島司令官は、静かな声で自責の念を冗談まぎれに語り、父親の話を聞かされたかのように、一同は感慨にふけっていた。しかし、参謀長の長――1937年の南京市外で朝香親王のために 「捕虜全員殺害」 の命令を出した――は、それまでの数日をウイスキーで過ごしてきており、その最後の宴の機会をも、から騒ぎな話で台無しにしてしまっていた。それまでに彼は、沖縄のすべての民間人に自決を強いる公式な指令を出していた。その彼は、今、本土の友人に宛てた最後の辞をしたためていた。そしてその一通は裕仁に伝えるために、朝香親王の別邸に届けられた。それは、しらふにもどって、こう述べていた。 「我々は、最善の戦略、戦法、そしてあらゆる技術的支援を受け、可能な限り勇壮に闘ってきましたが、我々の努力は、敵の物的力量に対しては、ほとんどとるに足りませんでした。」

長と牛島は、洞窟の口に白布を敷き、思いを込めて月の沈むのを待ち、北の皇居の方向にむき、最後の奉公を成し遂げようとしていた。6月22日、午前4時10分、牛島司令官は、闇のなかに音を聞きつけて接近してきた米軍部隊が洞窟の口に手榴弾を投げた時、静かに自分の腹を切った。酒びたりの長参謀長は、あたかも攻撃の命令を出すかのように半身を起こした。彼の背後に介護のためにひかえていた彼の副官は、一刀のもとに、彼の首を切り落とした。陸軍内に伝わる話によれば、かくして、屠殺人、長は、名誉ある自らの手になる自決によらずに死んだのであった。それは、割腹して自ら腹わたを引出すという方法ではなく、徳川時代の罪人のように、他者に斬首されたのであった。(85)

恥辱を越える指導者を |

- # 12 その当時の日本の捕虜は、日に800から1,300カロリーを得ていた。しかし、そうした捕虜が解放された後、普通の日本の市民は、何カ月も配給不足にさらされた。彼らは、脚気のような、強い栄養失調による病気には余りかからなかったが、結核のような、空腹で増悪する病気に悩まされた。

裕仁は、彼のおそらく無数の計画がもはや無と帰した後、9月か10月の段階で降伏にもってゆく交渉に期待していた。しかし、戦後、彼がマッカーサーに述べたように、その原爆は、降伏を早める口実を日本に与えた。すなわち、それは裕仁に、直ちに降伏する屈辱という 「絶え難きを耐え」 させるに足るものであった。彼は、原爆が東京に投下されるのは時間の問題だとただしく認識したのであった# 13。その時、皇族はもろとも一掃され、そして、裕仁にとっては、日本が存在することを止めることを意味していた。(86)

- # 13 米軍戦略空軍司令官のカール・A・スパーツは、すでに、次の原爆は東京に落とされるべきことを強く主張していた。あと2発の原爆がテニアンに向けて、その後の数週間で、組立完成と配置の準備が整っていた。もし裕仁が広島と長崎という最終通告を拒否していたら、彼の地下壕でさえも一瞬にして破壊されるのも、ほぼ確かであったろう。

この絶対神王そのものたる彼の最後の行動において、彼は見事に振る舞い、終始、沈着さにあふれ、死への覚悟をすらにじませて、家臣たちを感服させたと言われている。8月12日の朝9時15分、日本の降伏文書への連合国側の回答が届き、外務省がそれを分析している時、木戸内大臣は裕仁に、アメリカは、日本国民の意志に基づいた日本の政府の最終的形態を求めていると、面と向かって進言した。この民主主義を求める主張は、宮廷の顧問団にとって、もっとも問題となる点である、とも木戸は言った。

「もし国民が天皇を欲しないとするならば、すべてが無に帰そう。私は国民を信頼したいと思う」 、裕仁は確信を込めて言った。

木戸は、裕仁の最高神官としての自信を、息を飲む思いで再発見していた。そしてそれは、結局、正しかったことが証明された。数ヶ月後に米国戦略爆撃調査チームが慎重に実施した日本人の世論調査結果によると、 「天皇は他の指導者に向けられた批判をほとんど免れており、人々の信頼を維持している。ゆえにほとんどの日本人は、天皇がそう命じた望みのない闘争の継続ですら、それを受け入れ、死を覚悟していたと考えられる。」(87)

裕仁の荘厳な超然性は、ある程度は、皇族の他の人たちも共有していた。8月12日の午後3時から5時20分まで、すべての皇室の成人血族を皇居図書館に集めた。そこで彼は、その朝に受け取った連合国の回答を受け入れることにした自分の決定を支持するよう要請した。恰幅の良い71歳の梨本親王――東条の後援者で、日中戦争の前には関東軍との仲介に立ち、その後は、神社局 (神祇院) の守護者および伊勢神宮祭主――は、長老親王として起立し、出席者全員による全面的協力を裕仁に誓った。それからの二時間、親王たちは、それまでの数日間に和平派によって割り当てられたそれぞれの役割にそって発言した。その審議詳細の記録は現存していないが、中心的議題は、明瞭かつ単純だった。裕仁の海軍の兄弟、高松大佐も参列者の一人で、彼は9ヶ月前に一般幕僚の会議の中で簡潔にそれを言い表していた。 曰く、「いかに優美に敗者となるか」。(88)

その夕、皇室会議が終了するとすぐ、陸軍大臣の阿南大将――裕仁によって、陸軍を敗北へと導く任務を課されていた――は、裕仁の陸軍の兄弟の三笠中佐との謁見が許された。両者は、裕仁の防空壕の中の隣の三笠親王の防空室で会談した。阿南は、陸軍は戦争のすべてに責任があるかに言われているが、戦争責任の公正な配分を行うよう裕仁に仲介してほしいと三笠親王に懇請した。三笠親王は、落ち着き払って、完璧にそれを拒んだ。そして彼は、陸軍組織は1931年の満州事変以来、皇位に助言を与える主導的立場にあったことを指摘した。そしてさらに、陸軍大将たちは助言を与えたばかりか、時に応じて、 「天皇のご意志にそぐわない行動すら行った」 と述べた。(89)

三笠親王妃# 14は、 〔会談の行われた〕 防空室の隣室にいて、親王と陸相が互いに声を張り上げて話し合っているのに気を留めていた。彼女は、阿南が降伏計画に反対し、三笠親王がそれを主張しているかの印象を抱いていた。その夜遅く、阿南が去った後、参謀将校たちの一団が三笠の防空室を訪れた。親王はそこで気づいたのだが、その一団の一人は、彼の陸軍大学時代の級友であった。再び、その遣り取りの声は高まり、親王は彼らを月明かりの庭に出させ、他の家族に迷惑にならないよう気を配った。

- # 14 三笠親王妃百合子は、高木正得子爵の長女。彼女は、高木喜寛男爵のいとこで、高木惣吉海軍少将――1939年以来、海軍一般参謀の中で敗戦のための緊急計画を担当――の親戚である。

陸軍が、こうした奇態な形でその戦争の責任を取りつつある間、裕仁は、彼自身の観点にもとづき、反乱が計画通り実行され失敗に終わったと控室の侍従たちが彼に伝えてくるまで、皇居図書館の地上室の寝台に就いてはいたが、眠らないでいた。それを聞いて彼は寝返りをうって、眠りについた。彼は、国民の態度を懸念する必要はなかった。国民のほぼ百万人がそれまでの一年間で死んでいた。それらの死は、彼自身より、人々にとってはいっそう苦痛なものであったのだが、それでも彼の従順な子供であり続けようとしていた。

翌日の正午になれば、彼の声がラジオから放送され、敗戦を認めた事実を彼らに伝えた時、彼らは忠実に涙を流すだろう。彼らは彼の屈辱に同情すにちがいない。彼らは、裕仁自身のこの最後の慈悲に感謝するはずだ。むしろ裕仁にとっての心配事は、やってくる征服者の態度であった。

15日の朝、X中佐の手下たちが、NHKのオフィスから引き揚げ、放送局員が差し迫った玉音放送の準備に戻ったころ、皇居図書館においては、侍従長藤田尚徳海軍大将が、午前8時10分、その日最初の謁見行い、異常なしと報告した。彼が朝の深い礼から頭を上げると、彼は天皇がいかにも疲れている様子に注目させられ、彼の方からほほ笑みかけるほどであった。裕仁の背後の壁に埋め込まれた贈呈品を飾る棚には、それまで長年にわたって置かれていたダーウィンとナポレオンの胸像のうち、ナポレオンの胸像がリンカーンのそれと置き換わっていた。天皇は、一語も語らず、すでに多くを語っていた。(90)

つづき

「両生空間」もくじへ

「もくじ」へ戻る

Copyright(C),2013,HajimeMatsuzakiこの文書、画像の無断使用は厳禁いたします