「もくじ」へ戻る

前回へ戻る

第五章 ペリー来航 (その6) 勤労の時 |

|---|

西洋の精神的強靭さを吸収するという愛国的任務は、すべての日本人――洋服屋も音楽家も演劇家も技能者も――によって厳格に実行された。かつての藩主たちは、二本差しに、シルクハットにニッカズボンといういでたちで、東京を駆け回った。3万冊以上の西洋の古典作品がなんとか日本語に翻訳され、読書家たちの頭を痛ませることとなった。画家は伝統の洗練された画法を捨て、西洋の巨匠の無骨な写実主義を模倣するようになった。日本のギターでありリュートである三味線や琵琶の甘美な調和に慣れ親しんできた聴衆は、そのセンスをベートーベンやワグナーに乗りかえ、それに飲み込まれてしまった。日本人著述家の新流派は、彼らの伝統の流儀を捨て去り、現代的言葉使いで物語を述べ始めた。大学の学生は、ベーコン、ヒューム、カント、ヘーゲルを与えられ、思想と政府形態を未消化に理解した新機構を信奉した。政治的活動家たちは、自らを無政府主義者とか社会主義者とかと称しはじめ、警察によって容赦なく迫害された。

1883年、日本が、近代へ向けた大きな跳躍をとげようとしながら、まだ離陸までは行っていない時、若きサムライの寡頭政治の首領岩倉具視は、胃癌でその48年間の人生を閉じた。その最後の数時間、明治天皇のお抱えの医師が彼に付き添っていた。ひときはハンサムな、31歳の知性的君主へと成長した明治天皇は、岩倉の寡頭政治の支配を、自らの手中に取り込む段階へと進んだ。彼の手法は軽妙で確実だった。彼はつねに「御簾の背後」にありながら、楽天的な気性をもって、彼の寡頭政治体を動かした。彼の気に入らない書類が彼の机上にあった場合、彼はそれを無視しようとした。毎朝、彼はそれを周到に書類入れの一番下に入れ直し、その書類がとうとう撤回されるか書き直されるまで、そうした操作を繰り返した。

彼の鋭い目配りのもとで、国という一家ばかりでなく、皇族も繁栄した。彼は、日本の新産業の独占的開発権を宮廷に出入りの商人に与え、その見返りとして利益の一部を受け取った。国の経済の行方は、三井家の三井、岩崎家の三菱、住友家の住友という、三つの独占家系の手で左右されるようになった。彼らの間でもって、日本の外国貿易、重工業、銀行が支配された。彼らの皇位への忠誠と恩義がゆえに、彼らは非公式ながら政府の構成要員として行動し、彼らの産業計画を宮廷の長期政策と同調させた。過去において、将軍からの分配金への〔宮廷の〕期待が示したように、高い聖なる力の活用は、武力以上に金を用いていっそう有効となる教訓を導いていた。また実際、そうして明治天皇一族は、四番目に大きい資本へとその集積を成し遂げていった(16)。贈与、投資、そして公然な徴用によって、彼は皇室の富を、1867年のわずか5万1千ドルから、彼の治世の終わる1912年までに、4千万ドル(訳注)へと増加させていた。

- (訳注) 原著者がその執筆時点(1960年代末)の1ドル=360円で換算しているとすると、四千万ドルとは144億円となる。

なかば西洋化した皇子たちが帰国した時、彼らは明治天皇の皇族会議、つまり彼の私設顧問団に加わった。公衆の目からは隠されたこの集団は、明治天皇に政策決定の助言を行い、その実行は寡頭政治のサムライ内閣に委ねた。また、公衆に知らされることなく、そうした内閣は、当時のホワイトハウスの舞台裏でのそれほどには公式ではない環境のもとで、明治天皇と定期的に会合をもった。こうして1896年、若い寡頭政治家の一人である西園寺公望は、ニコライ二世皇帝の戴冠式に送る日本の公式代表を推薦するために、明治天皇のもとに参上した。そこで、もっとも陰険でしぶとく守旧的な山縣有朋が同僚の寡頭政治家たちに成り代わって歯の浮いたようなご機嫌とりを捧げた後、続いて西園寺は次のように上申した。「最高位の地位にある者、あるいは情勢通の者、あるいは巧みな能力を備えた者を送るよりむしろ、我国を明快に代表する者として、その人物の言葉が外国に信頼されるばかりでなく、我が国の信条を的確に表しうる者を送る方が得策かと存じます」。明治天皇は大笑いをした後、顔をしかめた山縣をかっさいして指名した(17)。

西園寺と山縣は、明治天皇の寡頭政治体制にあって、互いに両極をなす――後の裕仁の時代を牛耳る二つの派閥――政敵同士であった。堅苦しく実直で、もじゃもじゃの髭を蓄えた山縣は、長州出身のサムライで、根っからの軍人だった。維新政府の中では、彼は徴兵制度の任を負い、その陸軍を、みすぼらしい数連隊から、25万人のみごとな機構へと作り上げた。アジア人によるアジア主義の固い信奉者として、彼は、1862年の長州の計画について、そのねらいを厳しく限定して見ていた。即ち、日本は朝鮮や北中国に緩衝地帯を設けるのみにして、ふたたび撤収し、行儀のよい一家族の平和を追求すべきとした。そして、むしろ主要な脅威はロシアにあるとして、それを強く嫌悪していた。彼は、その精神においても、血縁や忠義においても、1930年代になって裕仁に、米国ではなくロシアに攻撃をしかけよと強いる、北進派の生みの親であった。

明治天皇の御前会議における山縣の対立者、西園寺公望は、37歳の快活で優雅な宮廷人であった。彼はサムライではなく、藤原家系の皇子で、天皇を後継しうる血を引いていた。彼は日本のもっとも西洋化した派閥を率い、西洋人は脅威ではないとし、1862年の長州計画はそれを廃棄することを望んでいた。藤原家系の一員として、西園寺は、祖先が彼に残した任務として、皇室の制度とその霊魂の殿堂を維持することであると信じていた。しかし彼は、それを、日本の神たる天皇を無力な立憲君主とすることで成し遂げようとしていた。彼が山縣に投げつける辛らつな言葉は、滅びゆく伝統ゆずりで言わしめるものだった。だが彼は悲劇的な幻滅を味わされることとなる。明治天皇の寡頭政治はその後も生き延び、1930年代には、彼は裕仁の主席顧問となる。だが彼は君主から蔑まされ、忠義な道具として使われてゆく。それでも忠誠を維持し、彼は、その行方に予見される災いから裕仁を救おうと全力を尽くす。だが、1940年、彼は自分の夢が無に消えたことを覚りつつ、91歳でついにこの世を去ることとなる。

1868年、西園寺は、18歳の年齢で、幕府との内戦の騎馬隊の司令官としてその名をはせた。彼は、木と金属の肋材を緑の羽根飾りと緑の絹で覆った胴鎧を付けた若く優秀な騎士として際立っていた。明治天皇よりわずか3歳年上で、宮廷の階級では最高の地位の貴族であり、山縣大将とか他のどの寡頭政治家たちよりもはるかに密接に、君主との近しい関係を維持できた。彼の身分では、皇室会議への列席は許されなかったものの、他の寡頭政治家たちより詳しく、その会議や他の私設顧問団の討議の内容を知ることができた。

西園寺は、1871年、岩倉とともに、西洋の慣習を学ぶための代表団の一員として海外に出かけた。そして彼は、パリに留まり、9年間、学び続けた。西洋の都にあって自分が見下げられていると感じた彼の同僚の貴族とは違って、西園寺はその生活を大いに楽しんだ。その家系の伝統から、彼は女好きであった。12世紀の初代西園寺は、彼とその子孫は正妻をめとらず、妾のみをとることを宣言した。その理由としたものは、彼は天皇の御前で琵琶をかなでたが、琵琶の女神は琵琶弾きの妻を狂おしく嫉妬するからと言うものだった。以来、どの西園寺家の頭首も琵琶を弾き、数多い妾を楽しみ、他の家系から――時には西園寺が妻を寝取った男の家族から――の養子をとって跡継ぎとした。#12

- #12 京都の貴族家系では、過去の宮廷時代の社交術の一環として、多くのそうした〔芸能の〕伝統をもつが、今日ではそれらは国の文化財として維持されている。多くの家系が、古代からの才能によって守られてきた分野を持ち、長男がその主を勤めている。ある家系は、折れた針の魂を祭る神社を引き継いでいる。筆者は、地元では「夜の王子」として知られる、ある55歳の裕福な紳士と知己となったが、ヘースチングス戦争〔11世紀の英国とノルマン人の戦争〕の頃にうたわれた宣言によって、その家族の跡継ぎは、労働者の仕事をしなければならないとされていた。彼の父親は、フランス、英国、オーストラリアの大学で16年間を過ごした後、帰国して農民となった。その息子の「夜の王子」は、満州の前線で陸軍士官として10年以上を過ごした後、帰還して京都の街頭で屋台のうどん売りとなった。彼は一日の労働を終えると、鉢巻きを外し、綿の上っ張りとズボンを脱ぎ、あつらえのスポーツシャツとズボンに着替えて、お抱え運転手付きのリムジンに乗り込み、彼の資産である、20件以上のバーやナイトクラブや茶屋に毎夜出かける。私は一度、彼のお供をする機会をえて、その夜の一巡りに同行した。我々は7時に通常のバーからスタートし、12時すぎまで他の店を廻った。いずれも、いかにも日本的で独特の味わいがあった。そしてその道中、店に立ち寄るごとに、「夜の王子」は6人の男の知人、3人のホステス、そして4人の芸妓を加えていった。最後の店は、風変わりな茶屋でクラブに模様替えしており、いつもの10時の閉店時間を延長して、午前1時の我々の到着まで待っていた。我々は、全員を家まで送るために借りた5台のキャデラックに分かれ、その最後の店を出た。通常、誰しもの妻については、そうした機会では触れざるべき事柄だったが、私の妻の場合も、私がその御一行に送られて帰宅した時は、日本式の住宅の二階で寝息をたてて寝ていた。「夜の王子」は自分の車から包みを取り出し、留守にさせたお詫びとしてそれを贈るために私と一緒に家に入ってきた。私が妻を起こすと、私の悠々たる妻は、小言も言わずに二階から降りてきてそれを受け取り、日本人の眼には多大な光栄と映る場面をもたらしてくれた。その贈り物とは、「夜の王子」が自分でデザインし、地元の磁器商に作らせ売っている3対のティーカップセットだった。次の朝、彼は行商人の姿となって街頭にもどり、こう声を張りあげていた。「うどん、うどん、出来立てのうどんだよー。」

1880年、西園寺は一年間、日本にもどり、芸妓茶屋に住み着いて過ごした後、年長の寡頭政治家である伊藤博文が日本の憲法を起草することを手伝うため、ふたたび外国に派遣された。1883年、伊藤と西園寺は、九割は日本式の、一割はフランスとドイツ式の構想である憲法原案をもって帰国した。憲法学者の見方では、それは、ドイツのビスマルク憲法をモデルとしたものであった。その憲法の考え方と目的は、寡頭政治家間において、その後6年間討議されることとなる。

憲法を詳細に検討する前に、寡頭政治家たちは西洋の法学者と通訳を雇って、日本の既存の警察慣行に適用するため、西洋の法規の適当な範例を見つけようとした。そして1885年、憲法案の日本の現状への適用性を試すため、明治天皇は賢人からなる全国的な審議の場、「国会」のメンバーを指名した。保守派は、その議会が貴族の秘密を大衆に暴露することになるのではないかと恐れた。しかし、年間国家予算の増加に関係した法令制定をにらんで、その権限は慎重に制限されていた。大いにがっかりさせられたとの巷の噂があったのだが、指名された代表者は、この特定の話題にふさわしい者たちだった。それまでに年々引き継がれてきた予算がその実例であるように、政策自体は議論の対象外であった。ただ増加する理由のみを討議しえた。国会は、それが継続されたことと、その権限の制限が検討中の憲法に記されていたために、比較的容易に導入されていた。(18)

1888年4月、明治天皇は新たな最高諮問機関、「枢密院」を設け、寡頭政治家のなかの長老政治家によってそれを構成し〔伊藤博文が初代議長〕、憲法の最終案を決定した。その後の9ヶ月間、枢密院は天皇臨席のもとに毎週、皇居で開かれ、西園寺の憲法原案を審議し修正した。そして1889年2月11日、ついに憲法〔大日本帝国憲法〕は天皇から国民に与えられる欽定憲法として発布された。その憲法は、明快に天皇が無条件で不可侵の力をもっていることを規定し、以下に見るように、カトリーヌ〔フランス王ヘンリー?世の妃で対立教徒虐殺を命じた〕やカリグラ〔暴虐無道をもって知られるローマ皇帝〕を勇気付けるような内容である。

- 大日本帝国は、万世一系の天皇がこれを統治する。・・・天皇は神聖であって侵してはならない。・・・天皇は、帝国議会の協賛をもって立法権を行使する。・・・天皇は帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命じる。・・・天皇は法律を裁可し、その公布および執行を命じる。・・・天皇は、・・・緊急の必要により帝国議会閉会の場合において法律に代わるべき勅令を発する。・・・天皇は、行政各部の官制及び文武官の俸給を定め、及び、文武官を任免する。・・・天皇は、陸海軍を統帥する。・・・天皇は、陸海軍の編制及び常備兵額を定める。・・・天皇は、宣戦し、講和し、及び諸般の条約を締結する。・・・天皇は、爵位、勲章及びその他の栄典を授与する。・・・天皇は大赦、特赦、減刑及復権を命ずる。

晃親王――孝明天皇の侍従の兄であり明治天皇の外交政策の主席顧問――は条約と同盟の締結によって、世界の覇権競争に参加し中国分割の分け前を獲得できることが可能となると考えていた。だが保守的な下級士族の間では、そうした方法は、国の行方としては、不名誉なこびいるやり方であるとの感覚が広がっていた。陸軍の首領である山縣は、そうした見方の側に立っていた。西洋の国を罠にかけたり、単純な軍拡政策を唱導する目的ではなかったが、必要とする緩衝地帯を力をもって獲得することはよしとしていた。西園寺やその他の純粋な自由主義者は、天皇と国民との間の神秘的な関係を合理的にし、天皇を法の下の存在にしようとする計画の突破口になると、憲法を熱心に支持した。

自由主義的な立場を公然と唱導した二人の寡頭政治家は、不可解な暴力沙汰に巻き込まれて沈黙させられた。憲法が発布されたその日、文部大臣森有礼は、若い狂信的神道主義者に斬り殺された。その暗殺者は、森が伊勢神宮を訪れた際、御簾の背後の神体を見ようと、不敬にも杖の先で御簾を上げようとしたと告げられたという。

八ヶ月後の1889年10月18日、外務大臣大隈重信は、彼の車に爆弾が投げつけられ片足を失くした。大衆は、大隈が条約の改定をめぐっての紛糾した論争――皇居内で天皇の臨席のもとで四日間も続けられていた――から朝早く省舎に帰るところであったと知って驚かされた。大隈は、その前年、メキシコとの間で、最初の対等な条約を締結し、米国と英国を相手に成功裏に交渉を進めているところだった。だがその攻撃者は、大隈が無くそうと奮闘しているまだ残存している不平等条約を理由とするという、ひっくり返った視点から爆弾を投げつけていた。

暗殺卿(19) |

|---|

この頭山満は、1868年の王制復古の時、九州福岡の街頭でイモを行商する13歳の孤児として、その経歴を開始した。卑しい生まれが災いして政府の仕事に直接関与はできず、彼は、新たに生まれた産業都市での労務手配師のボスとなっていった。彼の子分の多くは、都市のスラム街に引き寄せられてきた主を失った浪人たちで、歌人とか殺し屋とかと、鼻つまみ稼業にくみしている人々だった。いまだに金銭をさげすみ、いまだに名誉という厳しい武士の精神を引きずり、彼らは平和な技能で生計を立てるという面では無惨な無能者だった。彼らはいまだに大小二本の刀を持ち歩き、人を困らせていた。頭山は、何人かの異才の無法者の内の最も成功した人間で、こうした浪人たちに新社会秩序での役割を与えた。彼らは元の上位社会出身が故に、新たな新興都市区を組織し、工場労働者の新たな集団をまとめえた。

頭山は、正しい笛がスラムの冷血な狼たちを従順な牧羊犬にしうることを、直感的に知っていた。彼は、どれほどみすぼらしく下品な仕事であろうと、天皇への忠僕の愛国心の現われとして、それがなんであれ採り上げた。もし、ある区長が殺されなければならないとすると、それは皇室の名を汚したからだとされた。また、もし、ある事業主が脅迫されなければならないとすると、それは皇室の運動に献身している何らかの団体が資金を必要としているからだとされた。彼の戦時下風な単純な忠誠主義精神が、いったんある浪人の気持ちを捕えると、頭山は、必要とあらば、格闘者あるいは剣道武者のように、自身の勇敢さをもって、その人との結束を固めることができた。その意味では、彼は卓越した運動能力をもっていた。

頭山にもっとも打ち込んだ弟子のひとりである将来の国務大臣は、頭山を、「自分の精神的および身体的能力に最も謙虚な人の手本」 と偶像化して見せる。つまり、彼は、隠された秘密の強さを持つという強い印象を与える人物であった。だから彼の敵対者はよく、彼の弱点を考えもしないで、たやすく彼に追随してしまっていた。

だが頭山は、きわめて自己顕示をこころえた人物だった。彼は自分の会話を、やんわりと威嚇する比喩や逸話で飾り立てた。それに彼は 「間」 の話術の極意を心得ていた。つまり、異様に長い話の途切れを置いた後、表現の難しいことや込み入った話に入った。またその表情においては、みるからに 「ぼー」 としており、本当に居眠りしているか、それとも腕組みして懐のドスに手をかけているのか分らない、寝ぼけたような様子を見せていた。

ギャングの親分として勢力を持ち始めた時、頭山はよく、封の切っていない札束を、人の行き交う街角で自分の子分に配って見せた。また彼は、涙を流しながら、喧嘩沙汰で殺された子分の家に贈り物を届けに行った。それに彼が、抗争相手や政治家の事務所に腹切りを求める連判状を突きつける際も、それ以上の考えは何ももっていなかった。ある時、いろいろと引延しや言い分けをした後、ようやく、何日も粘っていたある日本の新聞記者にインタビューの機会をくれてやったことがあった。女中に案内されてその記者が見たのは、数多くの妾のひとりの上に馬乗りになっている頭山だった。彼は気安く、 「馬上のままで失礼」 と言い、記者のインタビューの間中、その色ごとを中断する様子はなかった。

頭山の手のうちで「静かな威嚇」と言われる方法は、今日までも日本社会での語り草にすらなっている、瞠目すべき手法である。彼は、何らの力の行使を見せつけることなく、また、いかなる弱みを逆手取ることもなく、彼は丸腰のまま、その当人――国会議員であったり首相ですらあったりした人――の家を訪れ、日本人の美徳である微笑んだ会話を通じて、その人をその後一生、脅威に落し入れた。彼が首尾よく脅し、言うことを効かせた相手は、面子上、それ以来つねに彼を褒めちぎった。というのは、彼が流血沙汰にせねばならない必要はまず生じなく、威嚇としての彼の圧力は、その国でもっとも重い金袋をもって買い取られ、事が収められたからであった。貧民たちは、彼をロビン・フッド扱いし、金持ちたちは彼を、金はかかるものの、それだけの価値のあるまとめ役と認識していた。そうした彼は、貴族たちの後押しを得て、多くの愛国集団を結成した。そのひとつが、黒龍会であった。それは多分に、その聞き捨てならない名前がゆえに、それらの中でもっとも力ある組織となった。ヨーロッパ人もそうだが、日本人の受止め方として、その名は、異様なアヘン窟や、中国役人のイメージとも重なる、薄い顎鬚に絡んだ新たな残虐行為集団を連想させるものがあったためだった。

最初の侵略 |

薩摩藩出身の陸軍大臣、川上操六――有栖川および能久両親王の寵臣――と当時の陸軍の二人の上級将官は、頭山の浪人の代表者との面会に応じた。彼らは川上陸軍大臣のところに、自らの構成員への些細な計らいを求めて来ていた。その求めを了解した後、陸相は、1894年の世界情勢における日本の拡張政策を念頭におきながら、彼らを自分の執務室に呼び入れ、こう言った。政府はいま朝鮮征服を公式に考えているわけではないが、もし誰かが朝鮮で「火を付けた」ならば、陸軍省はその消火を求められ、私はその「火消し役」にならねばならない。

頭山の手下たちは「その含みを理解し」、川上の意図を正確に頭山に報告した。頭山は自分の使命を直ちに了解し、15人からなる私設「火付け役」団を選定した。そして彼らは朝鮮に渡り、朝鮮の超保守派のグループ――日本との通商関係を閉ざすために動いていた東学教団――と接触し、彼らの蜂起を促す支援を始めた。

北京の中国朝廷は、1883年、袁世凱――中国のもっとも有望な若い軍人の一人――をソウルの駐在長官に仕えるためとして朝鮮に派遣し、日本浪人の朝鮮潜入に備えていた。袁は、20年後には中国の統治者となるが、解説者の見るところでは、彼は日本の傀儡あるいは日本の計画の巧妙な内部工作者として見られるべき人物であった。1894年、袁は、日本の「火付け役」が根強い東学党の叛乱を支援していると知った際、堕落し力もない朝鮮朝廷に中国軍の支援を求めるよう説得するというミスを犯した。つまり、このミスこそが、明治天皇とその寡頭政治家が必要としていた「火種」であった。すなわち、中国がその介入を始め、朝鮮政府がようやく東学党の蜂起を制圧し、そしてニコライ皇帝が北朝鮮の国境へと大軍を動かしたがまだ越境していないまさにその時に、日本の部隊が突然に海路上陸し、ソウルや他の戦略的都市を、みごとに展開された19世紀の電撃的集中攻撃によって占領したのであった。中国海軍は日本軍の援軍輸送を海上で阻止しようとしたが、逆に日本海軍によって沈められてしまった。

明治天皇は、全軍事作戦に自分を没頭させていた。政府の日常業務のわずらわしさから逃れ、また前線から伝書鳩によって伝えられる日々の戦況に切迫するため、彼と参謀は後の運命の都市、広島に居を移し、戦場の将官たちと同じような、贅沢とは縁のない厳密に独身者による本部〔大本営〕を設立した。この戦争への彼の没頭や彼のスパルタ風な自己規律は大変なもので、宮廷人は彼の健康を心配し、彼に慰めを与えようとはるばる東京からやってきていた寵愛の妾との「偶然の出会い」を設定したほどだった。(20)

こうした第一次日中戦争〔日清戦争1894-95〕が勃発する前から、むしろ中国は和平を探っていた。そしてその講和交渉のなかで、中国は日本に、朝鮮を「守る」権利ばかりでなく、穏和な島台湾と満州の南部沿岸の遼東半島を与え、日本にとっては実り多き賠償となった。そこに、日本の予想しなかった勝利の大きさを警戒して、フランス、ロシア、ドイツは三国が共同した干渉に動き、かつてのビスマルクの岩倉への腹蔵のない教え、余り取り過ぎるな、を実例に移した。日本は不承々々ながら遼東半島の権利を放棄し、三年後、ロシアによって半島が二束三文で租借されるのを見ることとなった。台湾を獲得したことで、日本はその領土を10パーセント拡大した。しかしながら、日本の大衆は、三国の干渉によって、妨害され、横取りされたと感じ、そして三年後の1898年、アメリカによるフィリピンの獲得で、その憤慨はますます納まらないものとなっていった。

その戦争が上層部で謀られたものと知ることなく、日本の内閣は、日本の朝鮮占領を一時的なものとしての理解のもとにそれを承認した。その朝鮮の防護者としての最初の年、二人の開化的な統治者は、その地を、西洋化したナショナリズムにもとづく進歩的な政策と日本がたどった改革の道へと舵取ろうと奮闘した。だが二人は、古い秩序のためには死もいとわない復古主義者による頑強な抵抗に遭遇した。

そのため、第三代在朝鮮特命全権公使の三浦梧楼中将――長州出身で貴族仲間の学校を運営しており宮廷に多くの親密な関係を持つ――は、黒龍会とともに謀り、弱体な朝鮮朝廷の中で謀反をねらう勢力を嗅ぎ出した。1895年10月8日、閔王妃宮廷の外で三浦の兵士が宮廷護衛を取り押さえている間に、頭山の手下が王妃とその女官を探して侵入し、彼女らを八つ裂きに切り刻んだ。遺体には油がかけられ、中庭で焼かれた。三浦は、その犯行を許した罪の裁判にのぞむために悠然と帰国したが、日本の判事によって「証拠不十分」として無罪となった。彼は、日本政界の “カーテン” 〔御簾や幕を意味する〕の背後で名誉ある宣託者として生き残り、彼の助言はその後の30年間、大半の内閣指名に生かされることとなる。

役立たずな朝鮮国王〔高宗、在位1863-1907〕はロシア大使館に亡命を求め、ニコライ二世に保護を依頼した。当時33歳、最後の皇帝ニコライは、ロシア国境のむこうで、日本が朝鮮を植民地にしようとしていることに腹を立てており、王の要望通りその亡命を許し、また、シベリア・朝鮮国境にふたたび軍を結集させるよう、家臣に命じた。そうしたロシアに勇気付けられ、朝鮮の極右派は日本の憲兵を暗殺しようと暴れ回った。警察は冷酷な仕打ちをもって彼らを弾圧した。朝鮮に開化的な統治を説く数少ない自由主義的な政治家も、こうした状況がゆえに、枢密院での信用を失っていった。

生き残った孝明天皇の顧問の兄弟のひとり、朝彦親王#13は、次の日本の遠征軍はそのすべての矛先をロシア皇帝に向けるべきだと主張した。中国の皇帝はもはや無力となっていた。そしてもしロシア皇帝が退位するのなら、彼も皇位から退くべきだった。最終的には、双方の皇帝が廃されるかもしれなかった。日本以外では、かくして、英国の王位にあるヴィクトリア女王以外には、特権をもって帝国を支配することを主張しようとする君主はもはやいなかった。1900年の世紀の変り目にあって、明治天皇が助言の拠り所とするのは、彼の従兄たち以外にはいなくなっていた。

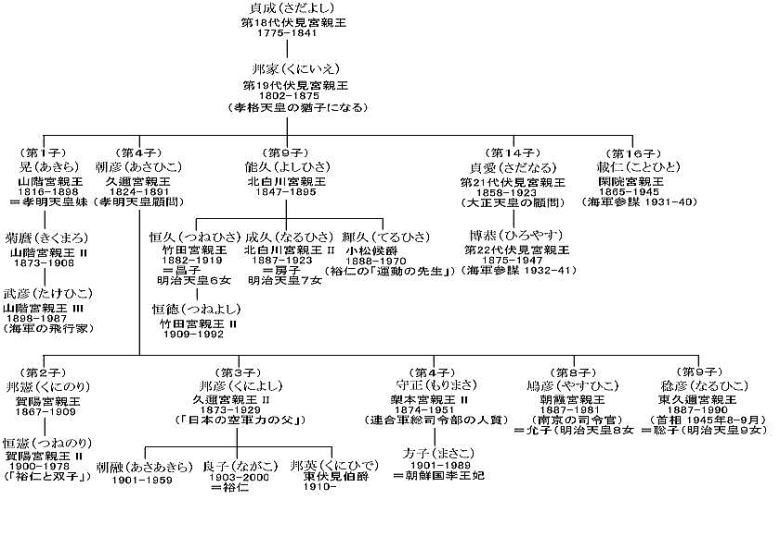

- #13 朝彦親王は1891年、91歳で死んだ。彼の兄の晃は、30年にわたる天皇の外交に関する主席顧問を勤めた後、1898年に死んだ。彼の弟の能久は、1895年、和平派の最高司令官として台湾で赤痢で死んだ。精力旺盛な朝彦の父、邦家を父とする12人の息子のうち、生き残ったのは、彰仁〔あきひと〕親王(参謀に変じたもと神主)、貞愛〔さだなる〕親王(海軍提督)、清棲〔きよす〕伯爵(植民地提督)、閑院〔かんいん〕親王(長い将来をもつ大佐)、そして依仁〔よりひと〕親王(海軍大佐)のみであった。

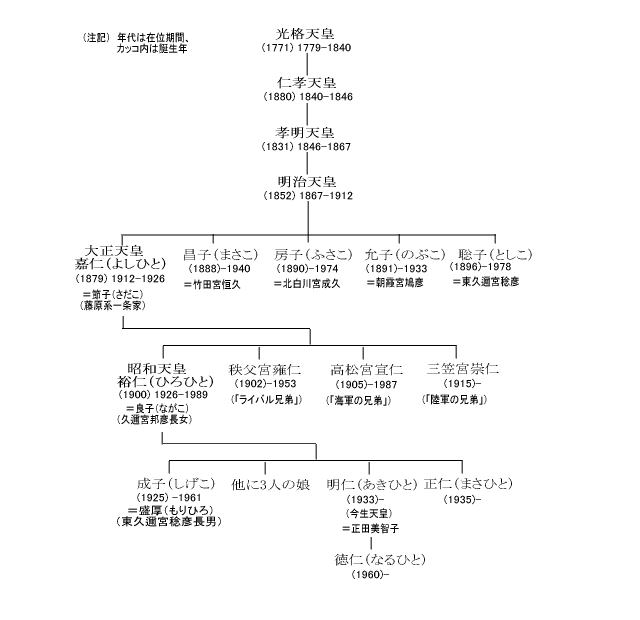

| 伏見宮家の系譜 |

1779年以降の天皇家系 |

|---|

|

- (訳注) 上の二つの系図において、人物の死亡年は、原作上では1970年代初めの出版時のものであるので、翻訳では、訳者の調査で最新のものを加えた。

つづき

「両生空間」 もくじへ

「もくじ」へ戻る

Copyright(C) Hajime Matsuzaki この文書、画像の無断使用は厳禁いたします