「もくじ」へ戻る

前回へ戻る

|

奉天占領(1931年) (その2) 狙い定めた準備 |

|---|

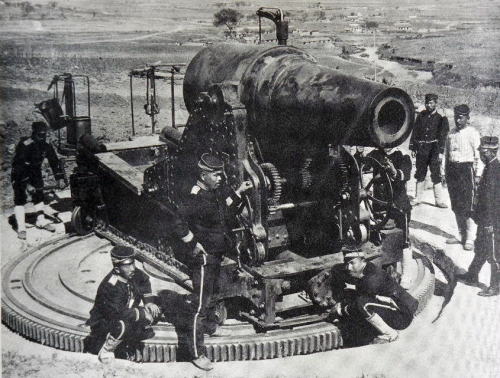

1905年の旅順攻落の際、ロシア軍が残していった9.5インチ砲

中国人労働者を徴用し、直径33フィート〔10m〕、深さ39インチ〔1m〕のコンクリート製円形水槽を埋め込んだ。寒さを避け、行き交う中国人の目にさらさないようにと、その 「プール」 は大きな建屋でおおわれたが、その屋根は砲弾がたやすく通過できるように、申し訳程度の薄っぺらなものだった。その片側には、倉庫用の大型吊扉が付けられ、飛び込み板といった大型の水泳用装置が運び込めるようにとの触れ込みだった。しかし、1931年5月のある深夜、その扉は、厳重に護衛され大砲を積んだ二台の輸送車のために開けられた。そしてその一門は奉天警察隊の主兵舎に向け照準が合わされて設置され、他は張学良の産声を上げたばかりの飛行隊が用いている飛行場に向けられていた。こうした信じがたい口実の工事が進行していた間、私服の中国人が毎日、道路越しにその建屋を監視していた。だが、そうした大砲がついに用いられる時がやってきた時、その二つの標的に落下する砲弾を妨げる何らの対抗手段も取りようもなかった。(76)

出兵への妥協 |

変哲漢の石原は、政治家としての自分の度量はわきまえていた。彼はそうした反対を予期して東京に到着しており、バーデン・バーデンの11人の選良の一人、板垣征四郎大佐を満州から連れてきていた。板垣は満州で、1929年の夏以来、石原とともに働き、石原のとげのある動きを、彼の完璧な政治家としての円滑さで補ってきていた。板垣は、徳川将軍時代、日本の北端を統治した旧南部藩の高位家臣であった良家の出身であった。彼は形のよい丸顔を持ち、ぴんと張ったひげを丹精に蓄え、いかにも人慣れたように親しげに人の肩をぽんとたたいた。そういう彼は、決して頭の鋭い人物との印象は与えなかった。実際、その後のことだが、裕仁が彼の顔のことを、 「最も馬鹿面をしている」 と言ったことがあった。しかし彼は、人の言を、社交的にも政治的にも人受けよく了解可能にする術を心得ていた。石原の天才と構想が時期尚早に刈り取られた後は、板垣は天皇の側に残り、人当たりのよい円満なエネルギーを行使し続けた。彼は日中戦争において、日本の最も進んだ機甲師団を、最悪の敗北へと導くこととなる。1939年のロシアとの散々なノモンハン国境戦の際には、陸軍大臣をつとめる。彼はまた二次大戦中を通し、朝鮮軍を指揮する。1945年、彼は屈辱的な降伏をもってシンガポールを英国に引き渡す役を務める。1948年の絞首刑まで、彼はもっとも落ち着き払った楽観的な東京戦犯裁判被告として刑務所生活を送る。そういう彼の闊達、無敵、意を解しない態度には、アメリカ人告発者でさえ、脅威の目で見ることとなる。(77)

1931年8月1日の朝、本庄中将は葉山の夏の御用邸に参上して天皇に報告し、昼食を供にしながら、新任辞令を正式に受け取った(78)。本庄のこの就任をもって、その後数ヵ月間先の陸軍の現地司令官に与えられる複雑な使命について、作戦指令する時期が到来していた。裕仁は、皇祖を代表して公式に満州征服の責務をとることはできなかった。その責務は内閣政府と総理大臣によって担われるべきだった。しかし、政府はその責務を負うことに消極的だった。そこで裕仁と牧野男爵は陸軍を用いて政府を威嚇する計略を立てた。それと同時に、政府の弱腰は、陸軍が満州を越えてソビエトロシアとの戦争へと拡大させることを抑制する口実として使えた。このようにして裕仁は、外交的なもつれを避けたいとする穏健派と、シベリアに日本の帝国建設の熱を燃焼し尽くそうとする強硬派との双方を支配しようと望んでいた。裕仁自身の野心である南洋の資源豊かな地域へと南進することをこの段階で公表することはまだ時期尚早で、それは穏健派と強硬派の双方が結束する機会を与え、裕仁に歯向かわせて国家的強固さを乱すだけであった。

8月3日、日本の17の常設師団と三植民地軍の全司令官が召集され、満州について作戦説明がなされた(79)。裕仁は各々の司令官を個々に謁見し、近い将来に計画されている諸事変については、それを承知し、許可しているとの言葉を与えた。また天皇の謁見が続けられている間、第10師団の本庄中将は、天皇と今後の満州司令官との間の秘密連絡回路を作るため、皇居内の別の部屋にこもった(80)。本庄と密談したのは皇位を代理する鈴木中佐と、戦略家の石原と現地の関東軍部隊を代理する板垣大佐だった。

その日の夜、閑院親王の二人の寵臣、名高い幇間(たいこもち) 〔訳注〕 の建川と三月事件の黒幕の小磯は、皇居の外苑の蒸し暑い一般幕僚庁舎事務所に、現地軍司令官たちを内密に集め、満州計画の機密扱い部分については、陸軍大臣の南次郎に明かす必要はないと注意を促した。司令官たちは、余りに多くの情報は南陸相を困惑させるだけであり、また、皇位と内閣との間の仲介役をしなければならない彼の困難の度を深めるだけだと、それに同意した。(81)

- 〔訳注〕 著者のバーガミニは、建川にこの形容 “名高い幇間(たいこもち) [ 先では「ポン引き」と訳した箇所もある ] ” をかなり執拗に与えている。それは、記憶しにくい日本人の名前に付す西洋人読者向けの単なる目印としてばかりでなく、建川のもつその形容に等しい性格と役割への著者自身の注目が故にであろう。本翻訳上も、時に目障りながら原文にならい、その執拗さを以降も繰り返してゆきたい。

南陸相は公衆に向かってその心構えを促そうと、事実上、満州作戦の開始を発言していた。そこで日本の新聞記者たちは、日本が戦争に突入しつつあると、彼の言葉に最初の公的表明を聞きつけた# 1。大新聞は最初、南の言葉を解説抜きに報じたが、二日後、朝日新聞(東京のニューヨークタイムスに相当)はその社説で、 「軍は公然と世論を無視し、政府に逆らっているかのように見える」(83)、と論評した。

- # 1 その夜、牧野内大臣秘書の木戸男爵はこう日記に記している。 「南からの強い風が事態に湿気を与えている」。方角の南を南首相とかけ、この抑えた憤懣を木戸はそう日記に記した。本庄の日記やその南の演説の日の新聞の天気予報は、暑く、曇りがちな通常の8月の日で、明らかに、一滴の雨も降らず風も吹いていなかったことを示している。(84)

裕仁は非公式に、彼の特務集団の若手将校に、自らの道をひるまずに進むように陰で激励を与えていた。8月25日、海軍軍令部の 〔特務集団に〕 関係する若手集団の代表は、スパイ秘書の原田に、裕仁はたとえ最初の承認を与えずとも事実上の満州出兵を行う計画でいると、西園寺に警告を与えるよう要求した(85)。

西園寺には、戦争に乗り出すべきでないという内閣の拒絶をもってしても、それでよしとは認識しえないものがあった。さらに同日、御殿場の山間にある西園寺の夏の別荘を若槻首相が訪れ、彼に妥協を受け入れるよう申し入れた(86)。西園寺は、そびえる富士の背後に夕日が沈んでゆく光景を見やりながら、若槻の要望に考慮してみようと返答した。

次の週、西園寺の82歳の誕生日のひと月前、彼は若槻首相に、最初は南満州の奉天付近のみの作戦展開、そして、さらなる進攻の前に 「再考のために休止する」 ことを条件にその妥協を受け入れる、との言葉を伝えた。国民一般は、口伝えのネットワークという日本の伝統的で効果的で忍従的な意思疎通の方法を通じ、ある調整が図られ、ある合意が樹立したと感知させられた。そして次の週、東京の各新聞は、 「いつ戦争は始まるのか」 と問う何千もの読者からの電話を受けつけた(87)。だが、日本に住む西洋人、ことにその諜報員ですら、戦争へと向かう高揚をほとんど感じとってはいなかった。

隠蔽命令 |

東京に戻った陸相は、翌朝、陸軍上級将校たちの緊急会議を招集し、西園寺が付けた制限を伝達した。最初、出席した大半の将校たちは、留めのない事態に乗り出す宮廷主導の惨事より、征服計画を大きく限定することに、むしろ賛意すら示した。しかし、裕仁に近い将校は、計画のそれほどの根本的変更は予想していなかったと他の者に同意を求めた。そして最終的には、西園寺の命令は言葉通り関東軍に伝達されなければならないが、それが混乱をもたらさないよう、さらに説明が成されなければならない、との合意がつくられた。本庄中将のような慎重な司令官が忠順に受け止めるところでは、天皇が注意を払って動けということは、さらなる指示なくては動いてはならないということであった。(89)

そういう本庄への使者の選任について、戦時態勢にある司令官は一般幕僚の管轄下にあり、したがって本庄への連絡係は参謀総長によって任命されるべきだと、警戒した特務集団の者たちによって指摘されなかったということは、それは南陸軍大臣によって成されるべきとされていたことかも知れない。ともあれ、南陸相は 〔その選任に〕 同意し、会議は閉会となった。

軍務局の小磯少将は、直ちに、一般幕僚作戦部長の建川少将(名高いたいこもち)に電話を入れ、建川は時をおかず、自分自身を西園寺の伝言を満州へと伝える役にするよう手はずを整えた。そして建川は彼の部屋へ陸軍諜報部のロシアと中国班長を呼び、考えてきた長い独白を聞かせた。

- 満州 「決起」 の予定期日は9月28日だったな? だが、陸軍内の山をなす異論をかんがみれば、その日をできる限り早めることが順当だろう。天皇は、何を為すべきか、国を導くご自身のお考えをお持ちになっている。日本の相対的弱さがゆえ、二面の使い分けが必要だ。すべては忠誠心ある日本人にかかっており、天皇が負う重荷を肩代わりし、皇祖伝来の神聖な玉位にきずが付くことを避けねばならない。現今の決定的状況にあっては、第一に外国人に向けて、第二に日本人に向けて、第三に天皇の側近に向けて、それぞれの表向け計画がなくてはならない。そうした煙幕を張るためのものに、天皇による直接の命令は不必要だ。それは、国の誇りをかけて、すべての日本人の愛国心から自ずからあふれてくるものでなければならぬ。(90)

中国班長は自室にもどり、関東軍の政治家、板垣大佐に宛てた彼の電文の原稿を書いた。その中で、建川の奉天行きの日程を繰り返し、「周到な実行を望む。彼の使命は失態の防止」と付け加えた(92)。一方、ロシア班長の橋本中佐――6年後、米国海軍のパナイ号撃沈の命令を出す――も彼の電報を打った。「極秘、親展」と押印したその電報は、関東軍の戦略家の石原の側近であった親しい友人に宛てられていた。その電文には、簡潔かつ劇的に、「計画発動、建川到着前に行動せよ」とあった(93)。

建川が鉄道を用いて、日本、朝鮮を経て、一日で行ける日程を三日に伸ばして悠長に〔奉天に〕向かっている間、彼の電報は旅順の関東軍司令部を仰天させていた。本庄中将は奉天での準備を視察するために留守で、板垣と石原が勤務に就いていた。板垣はその電文の意味を、天皇は奉天攻略を直ちに実行するよう望んでいると受け取った。石原は彼の精妙に時機を練った計画がその最後の段階の性急さで台無しとなってしまわないかと懸念した。二人は、その電報への本庄中将の対応が、東京からのさらなる司令を待つようすべてが延期されないかと恐れた。そうなれば、それまで二年間の二人の日夜を通した懸命な努力が無駄に終わるかもしれなかった。二人が何をすべきかに腐心している間、本庄宛の電報はそこに差し止められ、転送されなかった。そして最終的には、二人は奉天攻略を、建川の到着予定時刻の数時間後の9月18日の夜とするよう本庄に要請することに決意した。そうすることで、二人は建川より東京における天皇をめぐる状況を聞けるようにし、もし必要なら、すべての部隊に行動中止を指令できる時間を作った。そして石原が必要な諸命令を作る一方、板垣は本庄中将に計画を提示するため、奉天に向けた列車にとび乗った。(94)

9月16日、石原と板垣が電報の内容について苦慮している間、本庄は視察を終了し、日本の鉄道管理会社が小規模な飛行場を持っている奉天の南40マイル〔64km〕の遼陽という接続駅に向かった。そこで本庄は、東京より空路で着いたばかりの老大将、鈴木壮六を出迎えた。白髪の鈴木は皇室では大御所の陸軍元帥で、閑院親王とは双子同然で、元帥とは40年間にわたり騎兵隊の同僚だった。元帥は建川の電報が打たれるのとほぼ同じころに東京を発っていた。彼と本庄は、夕食を供にしながら本国の状況を話し合った。(95)

その夕方遅く、板垣が息せき切って旅順から到着した際、本庄は彼を鈴木元帥に素っ気なく紹介し、そして、くつろいでいる老元帥を煩わすこととならないよう、責務をこころえ、事の詳細は自らが引き受けるよう板垣に命じた。板垣はあわてて礼をしてそのもとを去り、石原と電話で打ち合わせて、二日後の夜のための必要な命令を発令した。

隠蔽されてきた計画は、今ここに発動の時を迎えようとしていた。もしその作戦が不首尾に終われば、裕仁に代わって閑院親王が責任をとる用意はできており、閑院親王に代わって建川が、建川に代わって本庄が、そして板垣が本庄に代わって、それぞれ責任をとる手はずだった。もしすべてが順調に行った場合、それぞれの立場に応じて、その名誉を分けあうはずであった。だが最終的には、石原と板垣が告発される結末となり、板垣は連合軍によって絞首刑に処されることに至る# 2。

- # 2 こうした隠蔽された話の 〔外からは判り難い〕 多重性が、西洋の歴史家をして、下位将校が自ら行動したことを、それを恥とした上位将校が後にそれを追認したもの、と理解させてきた。だが真実は、本庄中将の日記に展開されている内容によると、最下の者から頂上の者まで、身分関係にあるすべての者が、何が進行中であるかをつぶさに知った上で、策謀を組上げていたのであった。

つづき

「両生空間」 もくじへ

「もくじ」へ戻る

Copyright(C), 2011, Hajime Matsuzaki All rights are reserved. この文書、画像の無断使用は厳禁いたします