これまでの6回にわたり、「非局所性」を起点に、仏教思想と量子理論との間の架橋をめざして、私たちの思考のパラダイム変化に役立てうる手掛かりを探ってきました。ことに、「場」の概念は、その気配の濃厚なものとして注目してきました。

そこで、本連載の最終回として、あらためてその「場」の概念を点検するのですが、率直に言って、量子物理学で言う「場」と、本稿が述べてきた「場」の間には、まだまだ大きな隔たりがあります。むろんそれは当然と言えばその通りで、私のいう「場」とは、それくらい異端な発想ではあります。しかし、その物理学の世界にはそれ自体で、「場」について、少なくとも狭義と広義の二義性があることは指摘できます。つまり、「場」とは、まだまだそのようによく煮込まれていない――故に大いに興味を引かれる――新鮮な分野であることは確かで、今回はその二義性に焦点をあて、本連載の最終回といたします。

狭義的な「場」概念

まず、その物理学上の狭義的な《「場」の理論》についてです。

いわゆる素粒子理論においては、物質の構成要素のその素の素を求めて、極限の最微粒子を対象としています。つまり、そのミクロな粒子――波の要素も持つ捉えにくい存在ですが、とりあえず「粒子」と呼びます――として、「位置」はあるが「大きさ」或いは「質量」がない、といった純粋数学的定義付けでもって、その理論を構成しようとしてきました。

しかし、そうした理論的定義ではどうしても説明しきれない矛盾があり、位置とともに長さもある概念として弦(ひも)理論が登場し、また、それでもそのひもが枝分かれや結びつきがあるなどして、面の要素もあるとなって、「場」の概念が登場してきているようです。

ことにそれらの探究は、数字という「宇宙言語」を用いてその微細粒子の振舞いを描写しようとする立場への徹底から、まさしくその厳密さの独壇場の感があります。

そこで思うのですが、それがたとえ「宇宙言語」と見なされようと、それすらも人間の作り出したものに違いありません。したがって、その世界への厳密性の徹底は、アインシュタインの“古典物理学”への頑な信奉にみられたように、逆に自らを縛ってしまう反作用もありうるかに感じられます。

そういう意味で、この狭義の「場」の理論については、やはり、ちがった角度からのちがった発想の導入があってもいいのではないか、と思われます。

つまりこの狭義での理論発展の道筋は、物質の素をなす微粒子の状態をどう定義するのかとの“古典物理”理論を引きずった視点です。ところが、どうも、その物質の素の実際は、そうした伝統的定義からはすり抜けてしまう存在のようです。

量子らしい振舞い

一方、物理学で磁場とか電磁場とかとして扱われる「場」の概念は、物質の素をなす微粒子としての定義ではなく、そうした微粒子が存在するその周りの空間あるいはその行動範囲としてのそれです。ある意味で、片やは対象物、他はその背景、といった違いがあります。後者は明らかに、同じ物理学で扱われながら、狭義の「場」とは違ったものです。

そこでなのですが、すでに量子理論の最も特徴的な発見として、今や物質の最小の素――もはや粒でもあって波でもある両義的な存在――をどう考えるかにおいて、対象物とそれが存在するその周りの空間とが、相互に渾然一体となって働き合う要素をもつ何ものかとして存在しているらしいといった知見が広く取り上げられ、それが、理論づけはともあれ、実験を通じて繰り返し確認されてきているわけです。

そういう対象の素粒子とその周りの空間とが一概に別々なものとしては扱え切れないという概念は、確かに、上述の狭義の「場」の概念とは異なったもので、それを何と呼ぶかとの議論が生じます。

従って、実験にもとづく量子物理学の“実務的”な領域においては、狭義の理論的な「場」概念ではとらえきれない何ものかの存在はもはや疑えないものとなってきており、少なくとも本稿においては、それを広義の「場」と呼んで、区別して考えようとしているわけです。

こうした「場」の概念の二義性について、どうやら現在の物理学界の実態は、量子物理学が開拓してきた新分野をミクロの世界とし、私が広義とよぶものをマクロの世界と呼び分け――時に疑似科学の烙印も与え――ることで、とりあえずの整合性を保とうとしているかに見受けられます。

もの言う実験結果

物理学の従来の常識を逸脱する量子物理学における特徴的性格について、それを「常識化」させてきたのは、何といっても、数々の実験によってその実証が重ねられてきたからです。言うなれば、理論的には説明がつかないが、実験結果ではそうした「不思議な現象」が確かに生じていることは誰も疑えないのです。そこで、もしそれが確かであるなら、むしろそれを応用しようとの取り組みが起こってきます。

最近の科学技術の最先端の分野においては、そうした量子の「不思議な性質」――もつれ合い(エンタングルメント)とか非局所性(ノンローカル)――は実用に応用される段階となってきており、その顕著な実例が量子コンピューターです。

つい最近でも、グーグルが量子コンピューターを用いて「超計算」――従来の高速コンピューターでも1万年かかる計算を数分で行った――を成し遂げることに成功したとの報道がなされています。

このように、量子世界の特徴的現象は、もはや技術的応用の域――まだ実験的達成の段階で、汎用技術の段階までには達していませんが――に入りかけています。

ここではその詳細には立ち入りませんが、その量子コンピューターの開発の段階で、「場」のひとつである「磁場」を対象素粒子にかけることで、量子現象を実用的に引き出す技法が実行されています。

つまり、「場」が、上述の広義の意味において、技術的応用の段階では、もはや現実のものとして利用されて始めているのです。

繰り返しますが、理論上の数学的厳密性はさておき、量子的現象の実用の面で、その広義の「場」は、実用の域に達してきているのです。

「エントレインメント」の場

そこでですが、私はまず、そのような広義の「場」が、磁場や電磁場に限ってしか存在していないとは断言できないと想定します。つまり、そうした発見は、まだその途上にあると考えます。

そして、あるかも知れない別の想定上の「場」として、たとえば、仏教が伝統的に着目しかつ文字通り精魂込めて取り組まれてきた《修行》や《悟り》の状態が、何らかの「場」を人間にかけた状態に当たるのではないかと考えます。つまり、そうした取り組みは、個人の側から見れば、精魂を投入する主体的行為ですが、見方を変えて集合的に考えれば、あまたの人たちがそうした究極の「場」に身をさらしてゆく環境や空間とも考えられます。

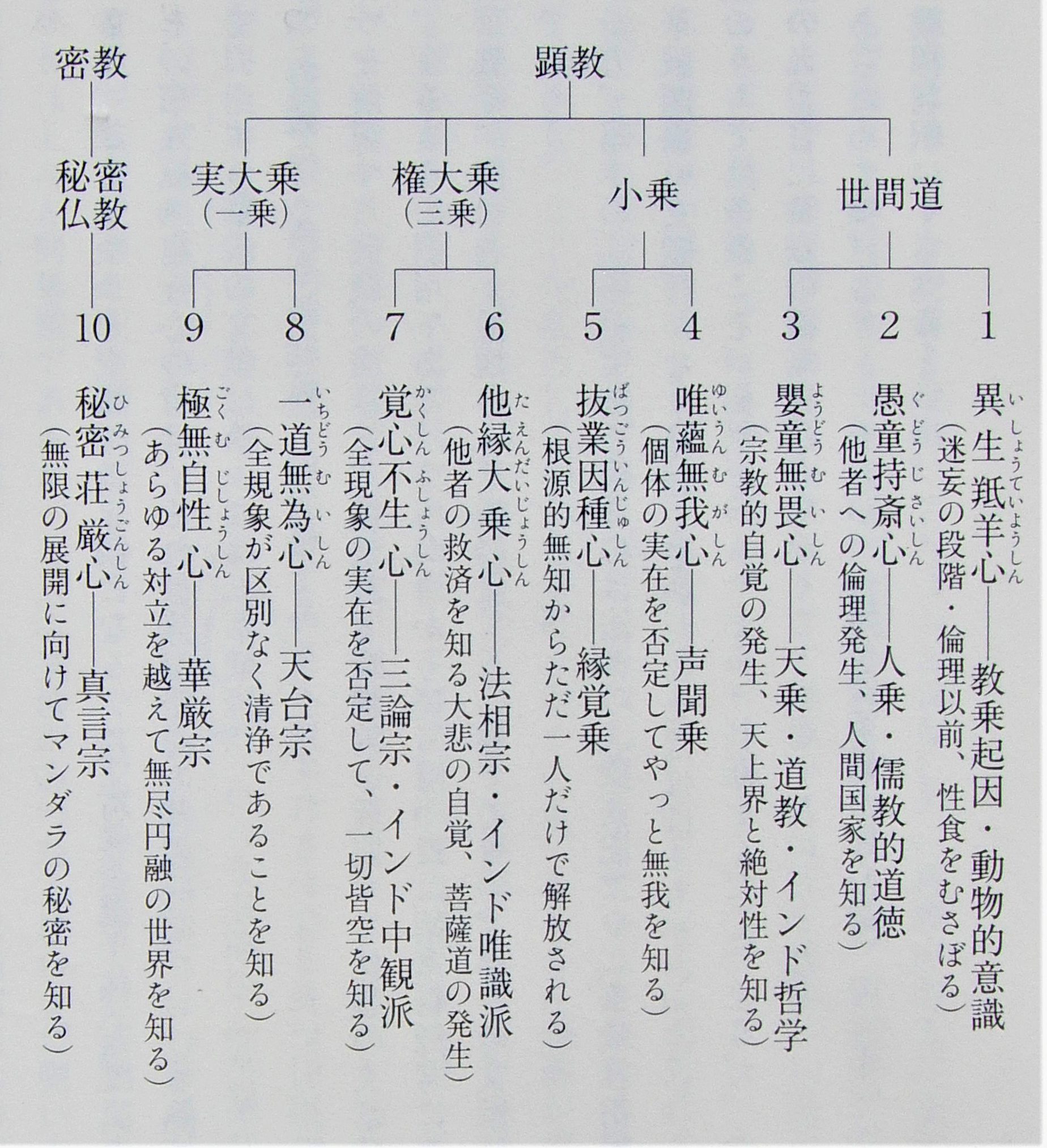

ここに前回に取り上げた真言密教の体系図を、再度あげてみます。

ここに十段階に分けて示されている方向性は、人間の意識や認識のレベルとして、そうした「場」に入ってゆく段階的進展プロセスと見ることができます。

そしてさらには、上記は仏教という東洋におけるアプローチですが、他方、西洋におけるアプローチにおいては、(ここでは簡略な紹介にとどめますが)そうした方向性が《愛》という概念として取り組まれてきている大きな流れがあります。

すなわち、こうした洋の東西においての人間活動は、明らかに宗教活動の一環として行われてきているものです。ただ、現実に行われているいわゆる宗教界の活動が実に見るに堪えないものと化しているのは残念な事実です。しかし、人間のそうした思考・信条上の活動は、宗教と呼称される分野の専用領域であったこともまた確かです。

私は、そうした人間の信条的で普遍的な活動界、ことにその直観的かつ直截にインパクトを相互伝達可能な“領域”を、ひとつの「場」――それを前回の松岡正剛の言葉を借りて《エントレインメント場》と呼ぶとしましょう――としてみたいと考えます。

すなわち、その「異なる多様なリズムが同期し、協調振動をおこす」《エントレインメント場》――もちろん、このリズムや振動を量子レベルのそれとする解釈は、松岡のオリジナルな主旨のあえてする読み違いですが――を人間活動にかけることで、人間活動における旧来の常識を脱した「量子的現象」をも引き起こせるのではないか、と“架橋させて”考えます。

あるいは、すでにそうした現象は多々起こっているのですが、せいぜいそれらは、「超自然現象」とか「非現実現象」として、極めて限定的あるいは否定的にしか取り上げられてきていません。

上にあげた量子コンピューターの「超計算」の例も、ひと昔では、まさに「超常現象」級であった話です。まだ実験段階とはいえ、それが計算(情報処理)の世界では、実現されつつあるわけです。

こうした考えを、ミクロ世界とマクロ世界を混同したナイーブなものとする批判は当たらないと思います。つまり、量子コンピューターの開発に、もはや広義の「場」が実際に利用され、また、人間の脳の働きも、脳の神経細胞レベルでのミクロな働きの集成されたものとしてのものであるはずです。

そして、いまや人類は、一方での終末的な環境崩壊を引き起こしつつ、他方では、そうした「エントレインメント活動」による成果に手が届きうる段階に至ってきています。

ちなみに、スエーデンのティーンエージャー、グレタ・トゥンベリさんの地球温暖化についての訴えも、「世界の大人たちよ、CO2の部分的削減なぞとお茶を濁して、私たちの未来を壊さないで」です。言い換えれば、まさに、《パラダイム変化させて下さい》という話です。

再度、ブッダの言葉を借りれば、「此があれば彼があり、此がなければ彼がない。此が生ずれば彼が生じ、此が滅すれば彼が滅す」です。そうした「縁起」をつかさどっている「場」として、「エントレインメント場」を人間活動にかけることが望まれているということでしょう

言い換えれば、《愛という場》を人間活動にかけてゆくと言ってもよいことなのでしょう。

【完】

【その6へ】