なあMATSUよ、今回のお前の体験は、脳外傷による一種の臨死体験であったわけだ。ただ、確かにその外傷の重症度の軽さのお陰で、この世とあの世の境をなす一線を越えるに至らず、現生に戻ることができた。俗世界的には、それはそれでめでたいことだろう。だが、俺に言わせれば、その一線など、ある連続する旅路の一通過点で、現生に戻れたこと自体は、さほど祝福するほどのことではないのではないかと見る。

ちなみに、そうした通過すべき一線は、どのみち確実にやってくる。つまり、こんどの体験の本当の意味は、またそれがめでたいと言うのなら、現生にうまく戻れたということではなく、その際どい体験を通じて、その旅路の連続性を垣間見れたという発見ではないのか。 詳細記事 →

以前にもコメントしたように、本書の議論のいくつかは、それが本当ならそれはとんでもないことだ、と思わずうならされてしまう、自分の常識を大いに揺さぶられる話の色々です。

しかし、たとえば日本の3・11大震災の、ことに放射能汚染の実状を真剣に考えてみる時、日本政府は確かに、失態はおろか、完全に事実を隠蔽し、まして将来への責任なぞ完璧なまでに放棄している、これまた常識を大いに勘ぐさられる行為が見られます。そうしたことから判断しても、世界の隠された話は、私たちの常識なぞ意に介さないどろころか、ナイーブなものだとあざ笑っているかの状況があることを前提とせざるをえません。 詳細記事 →

| == 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ == |

私たちは、自分たちの指導者たちによって、世界丸ごとだまされているようだ。私たちは沈黙させられ、意図的に病的にされ、生の情報を否定されている。なぜ、私たちの可能性の発揮は抑えられているのか。それは「ビッグ・ブラザー」〔訳注〕が世界新秩序として居座っているからだ。

〔訳注〕「ビッグ・ブラザー」:近未来を展望したジョージ・オーウェルの小説『1984年』(1949年刊)の全体主義国家の指導者兄弟。この作品では、分割支配と監視システムのもとのディストピア社会が描かれている。

詳細記事 →

最近私は、ますますと確信をもって、科学界では、天地をひっくり返すかの新知見が切り開かれつつあると受け止めています。先に紹介した「科学を脱皮しつつある科学」でもその要点が述べられているように、目下、量子理論は、物体についての考えを根本的に変えつつあります。それをひとことで言えば、物と意識の区別がつかない、ということなのです。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

【新版(Second Edition)に基づく】

過去のエソテリック(その2)

|

チベットの伝統

原初期のチベットの伝統によれば、すべての人々がテレパシー能力を持ち、地球上の栄光ある文明をほこっていたと言う。その言語の地域性にもかかわらず、この極めて先進的な民族は、自分の考えをテレパシーで伝え、アストラルで旅し、遠隔視で見て、自分や重い物を空中に浮かべることができた。この時代の人々は、いわゆる「堕落」の前の人びとで、自らの「軽い体」を意欲的に利用する驚くべき能力を持つ人々であった。人間の堕落の一つのバージョンは、人間がこれらのオカルトの力を乱用し、人類全体の発展ではなく、自己利益のためにそれらを使用したことである。かくして、普遍的なテレパシー能力は失われた。そしてそれは、西洋では、聖書の中でバベルの塔として表現された。そこで、人間は込み入った三次元の体に閉じ込められた。チベットのラマは古代の人間の能力を決して忘れていないが、年齢に応じて独立した鍛錬を続けていた。最近の中国による占領までは、これらの驚異的な人間の能力は西洋にも知られていたが、その後はほんの限られたものとなっている。 詳細記事 →

MATSUよ、今度のクモ膜下出血からの生還体験は、確かにそのように、ひとつの成功例となった。それはそれで結構なことで、ことに地球上では、めでたし、めでたしの話なのだろう。だが、両界を知る俺としては、それは序盤戦どころかほんの取っ付きで、これからが本番であることを話したいんだ。つまり、前回レポートの「人間エンタングルメント」が実際の現象であるとするならば、その実用や汎用を、量子コンピュータなぞにとどまらず、もっと俺たちだれもの生活や人生の身近な“デバイス”として、活用すべきだし、それができるということなんだ。だから、スマホなどどいう微々たる代用品に目先を奪われる必要はない。言うなれば、“デバイス”を体外装置とする考えを変え、そうした能力を自分自身に取り込んでしまう、《エンタングルメントな生き方》をエンジョイしようってことなんだ。 詳細記事 →

私たちの歴史のその起源について、たしかに、それはいかにも遠い昔のことではありますが、それを伝えるストーリーに関し、なんともあいまいで、ぼやけ過ぎていて、なにやら怪しい話だと感じないではいられません。歴史をさかのぼって行くと、とどのつまりは「神話」にゆきついて、話はいかにも現実味を欠く、文字通り「神がかった」奇想天外な展開となります。しかもそれは、世界のどこの国でも大した違いはなさそうです。神話で始まらない国と言えば、アメリカとかオーストラリアとか、近世においての移民という血生臭い起源をもつ過度に現実的な国くらいで、そのいずれでもない国を聞いたことがありません。どうしてなんでしょう。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

【新版(Second Edition)に基づく】

過去のエソテリック(その1)

|

「悪霊とたたかう者は誰も、その過程で自身が悪霊に取り付かれぬよう注意せねばならない。 汝が十分長く深淵を見つめれば、その深淵は汝を見つめ返すのである。」 ――フリードリヒ・ニーチェ

おそらく、人間は意識を持ち始めて以来、真の自己について問い続けてきた。エソテリックな対象を研究する人は、最終的に、自らの生命について、ある根本的な疑問を問うようになる。すなわち、地球における私たちの目的は何なのか。私たちはどこから来たのか。私たちが人体に宿る理由は何なのか。私たちの進化においてはすべてが完全にたまたまであったのか。宇宙にいるのは私たちだけなのか。どこかに知的生命は存在するのか。どうして彼らは人類に大規模に接触してこないのか。 私たちは、「大きな問題」を知らなくされているのか。もしが熟知者がさらに議論を進めた場合、ETは宇宙のかなたから地球にやってきており、それはおそらく遠い昔からのことであり、そしてそのまま居ついていると考えるのは論理的ではないか。もし彼らが地球に住み着き、地下や人目につかぬよう居住しているなら、ETの地球への介入による長期的、侵略的影響はありうることではないのか。もしそうであるなら、彼らの否定的な影響を取り消すために、あるいは逆にその貢献を引きだすために、効果的な行動がありうるのではないか。地球上の誰がそれを秘密にするのを助けているのか。その動機は何なのか。ETの目的は何なのか。歴史をすべて書き換えるのは必ずしも本書の趣旨ではない。だが、地球における人間の過去のエソテリックな意識について、持続的かつ確固な歴史的対象の簡潔なまとめを示す必要がある。おそらく、あらゆる真の歴史は、空間と時間が解明されたときに明らかになることだろう。 詳細記事 →

MATSUよ、周囲も驚く順調な回復ぶりを見せているようでなによりだ。でもご免だが、俺の目論見はまだ終わっていないんだな。クモ膜下出血という手荒な手法だったが、MATSUには《META交信》を通じ、「両界体験」がどんなものかをもろに味わってもらった。でもな、俺にとってはまだ、し残したことがある。つまり、それがじいさんたちの「冥途の土産」話どころか、他の誰にとってもの今世のリアルな出来事でもあると言える、その理由でありその根拠なんだ。それも、科学的な。これまで、後回しにはしてきたんだが、いよいよそれを片付けなくてはならん。誰も車のメカなぞ知らなくても平気で運転できるように、その根拠なぞほっといても、俺にもMATUにも、むろん、何らの実用上の不都合はない。だが、ここへはいま一歩踏み込んでおいた方がよさそうだし、いかんせん、それなしじゃあまるで片手落ちでもある。それにMATSUだって、このままで収まっちまったら、この一連の体験は、馬鹿な失敗から生還できた「ラッキーじいさん」の話で片付けられてしまうんじゃないか。 詳細記事 →

本章に述べられているさまざまの滅亡文明は、数万年以上も昔の、しかも証拠に乏しい伝承も参照にされていて、歴史的事実としての確証という意味では、一種の靄につつまれている。それほどに古い話であるのだが、人類の起源についての「欠いた環」にかかわるストーリーでもある。加えて、それだけの長さの地球の歴史となれば、長周期で起こる壊滅的な天変地異も関係し、平穏な時代の常識を越える事態も現実のものであったろう。だがそういう太古でも、今日の文明の技術を越える技術が使われていたと考えるしかない謎も残されているという。エジプトのピラミッドでさえ、その建造技術の全貌が解明されているわけではない。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

【新版(Second Edition)に基づく】

失われた大陸(その2)

|

レムリアの衰退

多くのレムリア研究者は、その原初文明の最大の成果と言われているものは統治の科学であると言う。おそらく、私たちの遠い過去には、ひとつの共通言語とひとつの政府があっただけである。教育はその帝国の成功の基盤であり、すべての市民が宇宙の法則に精通し、職業や貿易について徹底的な訓練を受けたため、素晴らしい繁栄をもたらしていた。どの子供も21歳までの義務教育が受けられ、その修了者が市民学校への入学資格を得られた。この訓練期間は7年間続き、帝国市民になる可能性の最も早い年齢は28歳であった。地球は野生動物で満たされ、人口は今日と比べれば、ほんの一部に過ぎなかった。 詳細記事 →

2015年末、オランダのデルフト工科大学の科学者らによって行われた実験は、ひとつの対象が他の離れた対象によって、いかなる物質的媒介もへずに作用を受けることを実現して見せた。この発見はある突飛な考え――一世紀前、アルバート・アインシュタインはそれを「馬鹿げた遠隔作用」と見下して拒絶した――を立証することとなった。量子理論では、この現象は「エンタングルメント」として知られ、今や多くの物理学者によって、量子理論が描くミクロ物理学の世界での最も深遠で重要な特徴と考えられている。量子エンタングルメントは、いかにも常識的直感に反する考え方で、物理現象のもっとも根幹となる人間の実体験に逆らうかのようである。毎日の(古典的)物理学の世界では、物体は何らかの物的接触を通じて互いに作用を及ぼし合う。つまり、テニスボールはラケットによって打ち出されて飛んでゆき、窓ガラスにぶつかってそれを壊すのである。 詳細記事 →

MATSUよ、その後の回復具合はいかがかな。なかなか危機感迫る体験だったに違いないし、今でもそれは去っていないだろう。地球上ではそれを「九死に一生を得た体験」とでも表現するのだろうが、実は、それこそが俺が伝えたかった《両界体験》の醍醐味なんだ。そもそもそれは、たとえそのきっかけが「年寄りの勇み足」だったとしても、その本質は、生と死が背中合わせの境界体験のひとつだったがゆえなのだ。

そこで、俺のレポートもいよいよ佳境に差し掛かってきた感があるのだが、前回の「共同合作の第一歩」に続くその第二歩目として、今回のMATSUの体験をひとつの“成功例”として、それが具体的に示している実効性をレポートしたい。

詳細記事 →

今回の「失われた大陸」と題された章のまず冒頭で、私たち人類、あるいはこの地球の歴史そのものに関する、おそらく、もっとも大規模かつ、それこそ「神をも恐れぬ」、大胆不敵な仮説が展開されています。それは、地球上の生物の歴史は、何者かによる実験、すなわち、意図的遺伝子操作による非自然的進化の結果であるというものです。つまりそれはあたかも、聖書にある「創世記」というこの世の創生の物語を、「神」によるものではなく、どこかの高等知性による生命の進化実験のレポートであると言い替えるに等しいものです。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

【新版(Second Edition)に基づく】

失われた大陸(その1)

|

「神はわれらの避け所また力である。悩める時のいと近き助けである。このゆえに、たとい地は変り、山は海の真中に移るとも、われらは恐れない。」 ――旧約聖書(ジェイムズ王訳)、詩篇

地球の表面は、本質的に不安定で移動している。この惑星の大陸の地表は地下の溶けた岩石の海の上に広がっており、それは常に、その地塊を亀裂させ、崩壊させ、漂流させる。ひとつの大陸の部分がその海に沈むと、別の部分が浮かび上がると考えられる。下部のマントルの性状は液体のため、私たちの惑星は主要に火山性で地震や火山の噴火の影響を受ける。これに加えて、今日、地球の磁極は2万年に1回程度――地質学用語で1ナノ秒〔10億分の1秒〕――、大きく移動すると考えられている。 詳細記事 →

きっとまさかと思うだろうが、今回のMATSUの「クモ膜下出血」からの生還体験は、実は、俺が用意周到に仕組んだものだと言ってよい。

自慢するわけではないが、俺にだってこのくらいのことは可能だ。つまり、俺とMATSUのコミュニケーションがいったん成立すれば、そこではこうした芸当も可能となってくるということだ。

いうなれば、両界を股に掛けた両属分野をフルに活用することができるというわけだ。

そこで俺が何を意図していたのか、以下、説明しておこうと思う。 詳細記事 →

イルミナチとかフリーメーソンと聞くと、それは、作り話ではないにせよ、一体、どこまでが本当で、どこまでがあやしい話なのか、常識に従うなら、「触らぬ神に祟りなし」とでもしておくのが無難なテーマです。

一方、西洋世界において、それはまさにリアルの話として、金融機関がどのように始まり、どういう経路をへて今日のレベルまでに発展してきたのか、それはまさか「触らぬ神に祟りなし」扱いにできる話ではなく、油断のならないシビアな世界であるだけに、正確につかんでおきたいテーマです。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

【新版(Second Edition)に基づく】

歴史再考(その3)

|

聖書の提起

その他の、現代までも広く普及している教典は聖書で、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の3つの主要な世界的宗教による聖なる本とされている。多くの敬虔な信者はそれを創造主の神ヤハウェ――あるいは幾つかの別名――から直じきに書かれた真実とみなしている。 その外の人たちは聖書を大切に扱うものの、それは人間によって書かれたものであり、それゆえ、複雑でしばしば矛盾する内容がある文献であるとしている。現代の学者は、ヘブライ語の聖書すなわちタナフは、多くのより古い伝承に基づいて、紀元前千年から4百年の間の4人または5人の書き手によって編纂されたものとしている。新訳聖書は、西暦60年〜110年に、様々な書き手によって作成された。新約聖書の内容は、367年にアレクサンドリアのアタナシウスによって公式化され、最終的には、382年に正式に認可された。聖書の順序や構成には、様々な宗教と宗派の間で多くの異論があり、その中のいくつかは本義的に教義上にかかわるものとなっている。 詳細記事 →

MATSUよ、ここ黄泉の世界にきて以来、レポートNo.3でも報告したように、地球時代とさまが違う事の筆頭が、ともかく《時間が存在しない》ということだ。時間がないから寿命もなく、従って命もなければ、誕生も死もない。常に今であって、今が限りなく広がっている。時間がないから過去もなく、そういう「時の彼方」を惜しんだり、またそれを逆手どってそこに物事を隠したり、嘘を言ってしらばっくれることもしようがない。つまり、あらゆることが限りなく透明で、見え見えなのだ。 詳細記事 →

私的な話題で恐縮ですが、70を越える齢になって、かつて奔走させられた稼ぎとか職業とかと、生存のためのそれこそ無数の物的詳細は、色があせるようにさほど重要には見えなくなり、しだいに関心は、そうした詳細の霧によって見えなくされていた、世界の根本の仕組みといってよいようなものに移ってきています。それを歴史という角度で言えば、千年ほどのスパンでも生き続けているものであり、想念という角度で言えば、広く「神」と呼ばれる最も普遍的な意志めいたものの存在です。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

【新版(Second Edition)に基づく】

歴史再考(その2)

|

マヤ人の到来

全歴史を通じた最大の謎のひとつが、ある時、啓発された人たちが現れ、そして、千年のうちにその誰もが消滅したことである。西暦3世紀頃、マヤの人々は、グアテマラの蒸し暑いジャングルのトウモロコシ畑の中に、石とモルタルで、高くきらめくピラミッドを築いていた。そのマヤの全盛時代は突然衰弱し、10世紀頃には消滅を始めた。そしてついには、その美しい祭儀の都は、その南部の低地で荒廃し静まりかええった。だが、一世紀も経ないうちに、マヤは、今度はメキシコのユカタン半島の北部に、トルテックと伴に戻ってきた。そこで、全盛期後のルネサンスが1450年まで続いたが、マヤは再度、衰退し、それは永遠に続いている。1527年にスペイン人が到着するまで、マヤのルネサンスの最も美しい建物はすでに放棄されており、荒廃した遺跡となっていた。古代マヤ人は、その全体では、40万平方キロメートル以上に及ぶ領土に居住し、ユカタン、カンペチェ、キンタナ・ロ、タバスコ、チアパスのメキシコの州や、今日のグアテマラ、ベリーズ、そしてエルサルバドルとホンジュラスの一部の国々にわたっていた。 詳細記事 →

本章の冒頭で述べられている歴史全体への疑念は、私見ながら、私が自分の人生でも体得してきた強く指摘したい見解のひとつです。もちろん、「史実は支配者にとってのもの」とは、頻繁に耳にしてきた言い回しですが、それを誰かによるそういう説として受け止めるということと、身をもって学んだということとの間には、千里の開きがあります。平たく言えば、教科書を信用してはいけない。それは、支配者に都合のよい記述です。そしてそもそも、教育自体が国民総体を包摂し尽くすためのものです(たとえば日本で、このサイトが検閲され強制消去されるということはありませんが、それも、そういう方法では、その徹底を図ろうとしていないだけです)。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

【新版(Second Edition)に基づく】

歴史再考(その1)

|

「歴史は、嘘のミシシッピーである。」 ――ボルテール

今日のエソテリックな対抗言説は、部分的だが、私たちの既知の歴史を全面的に再考することに貢献している。私たちはすでに、西洋社会の学校で教えられている歴史は、無知に充たされているばかりか、地球の実際の出来事の大きく検閲されたバージョンでしかないとの疑念を抱いている。その近視眼的で編集されたバージョンでは、人間はサルからヒトへと長い進化を経た後、文明はメソポタミアで約7千年前に「開始」され、しだいに分岐していったが、それでも、他の文明はすべて西洋の「後続版」としている。しかし、圧倒的な考古学的、歴史的証拠に基づいて、1万4千年以上前――おそらくもっと以前――に、地球上に高度な文明があったことが明らかになっている。古代の起源について学ぶことから、キリスト教のさまざまな宗派に至るまで、明らかにされていないことが多々ある。おそらく、まずバチカンの図書館を世界中の学者に開放することが、その解明に必要な第一歩だろう。 詳細記事 →

私はこのオーストラリアに住んで、もう30年以上にもなります。そうした経緯から、不可避的に、この大陸の先住民、アボロジニのことを知り、しだいに関心を深めることとなりました。

この国に到着後まだ間もないころは、彼らとの隔たりはあまりにも大きすぎ――当時は何より、白人のオージーとコミニケートするだけでも大変で――、正直言って、違和感の方が大きく、理解などとはほど遠いものでした。

そうした私の態度を大きく変えるきっかけを与えてくれたのが、日本人若手研究家、保苅実の著書『ラディカル・オーラル・ヒストリー:オーストラリア先住民アボリジニの歴史実践』でした。その詳細コメントは別掲記事に任せるとして、その著書より、アボリジニの人たちの拠って立つところが、実に、今日の私たちの輪郭を遙かに超えるものであることに目覚めさせられたのでした。 詳細記事 →

MATSUは、眠っている間、自分は何をしているのだと思う? おそらくその返答は、「夢を見ているか、夢も見ないで熟睡しているか、そのどっちかだ」などというのが一般的なところだろう。

そこでその夢なんだがね、俺も地球時代を思い出して言うのだが、たとえば、夜中にふと目を覚した時のこと。横で寝ている連れ合いや子供だのが、何やら誰かと話しているらしき寝言をはたで聞いて、確かにやつらの身体はそこにあるのだが、その心というか意識というか、そういったものはそこにあらずなんだな。そして、どこか全く別の所に去って行ってしまっていると、妙な現実味を伴って感じさせられたものだった。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

【新版(Second Edition)に基づく】

古代の知恵

|

「私は貧しく裸ですが、私はこの国の元首です。私たちは富を望んでいませんが、私たちは子供たちを正しく育てたいと思っています。富は私たちを良くしません。私たちは子供たちを連れて別の世界にゆくことができませんでした。私たちは富を望んでいません。私たちは平和と愛を求めています。」 ――元首レッド・クラウド(スー族)

ホモ・サピエンス〔現生人〕は、すべての動物と同様に、環境の限界に適応する絶え間ない過程を条件に生きてきた。伝統的な進化モデルでは、人間はおよそ5万年前にその行動上の現代化を果たした。人間が環境を操作し動物王国の首領になることができる生き物に上昇したとき、新しい特性が出現した。民族学者はしばしば、自分の種の一員を組織的に殺す行為が、事実として他の動物種の中では見られないことを観察してきた。自分の種を殺す人類の特殊な性向は、限られた範囲でネズミやチンパンジーとも共有されているが、ほぼどんな環境にも適応する能力がそれを作ってきたと考えられる。人類間の戦争は、自然環境の中での領土本能として始った。組織化された戦争という特徴は、人間だけがもつ特徴である。 詳細記事 →

この訳読の原書『Modern Esoteric』は、その初版が2014年に出版されたのですが、この7月にその新版(2nd edition)が出されました。さっそく、著者からその新版が送られてきて、この「訳読」もそれに基づくようにとの要請がありました。

既存の本書のもくじに表されているように、すでにその章のいくつかには、虫食い風に着手済みですが、新たな訳読は、すべて新版によってゆきます。

ただ、今回訳読する「DNAミステリー」の章は、2年前に既に訳読済みなのですが、新版に目を通すと、かなりの部分に改訂があり、また先の訳にも修正が必要な部分もあって、新たに訳読し直すこととしました。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

【新版(Second Edition)に基づく】

DNAミステリー

|

「生命の遺伝の種は、宇宙中を満たしており、そのうちのいくつかの「種」は、他の惑星にと同じく、地球にも降ってきている。そして、その遺伝の種は、人間の男女も含む、あらゆる生命の変態の指令を持っている。DNAは、環境を意図的に変えるように働き、特定の遺伝上の目的――眠っているDNAの処分や発動、そして遠い昔に他の惑星に住んでいた生命形態の複製化――を果たすよう遺伝子選択をすすめる。」――ラウン・ジョセフ、論文『進化的変態』の著者

何が人間を、それほど特別につくったのだろうか。おそらくそれは、私たちが、他の種が私たちをどう知覚しているかを考える、唯一の種であるからだ。私たちは、こうした合理的精神、活発な自由意志、それに加えて自己陶酔への偏好を持っている。私たちは、建築学、医学、文学、芸術、音楽、そして科学を創設し、また、他者を罰する力もそなえている。私たちはまた、ボタンを押すだけで他者を破壊できる、唯一の種でもある。いかにして私たちは、他の動物に優越し、それほど創造的に異なっているのか。

そうではあるのだが、私たちのDNA〔deoxyribonucleic acid(デオキシリボ核酸)〕のほぼ99パーセントは、チンパンジーのDNAと同じである。進化論生物学者によれば、私たちはサルの子孫である。私たちの手は、人間に精密性と力を与えた際立った遺伝的特徴をもっている。つまり、私たちの親指は他の四本の指のすべてに触れることができる。なぜ私たちは、そうした多目的な手をもっているのか。人間を人間としているものは、いったい何なのか。ゲノム〔ある生物のもつ全ての核酸上の遺伝情報〕は膨大な研究分野で、「生命学」の根本的探究を始めるには最適の領域である。 詳細記事 →

俺がこの霊理界にやってきてもう半年以上が経過した。だが、そのわずか半年少々の期間ではあっても、長くいた地球時代とまるで勝手の違う“暮らし”を続けてきて、実は、ある、恐ろしいほどに対極的な認識に至りつつある。むろんそれは、地球時代の俺にしてみれば、想像を絶するどころか、あってはならない話ですらある。そうした話を、今回は、実はそれが、今日のこの混沌極まる地球をもたらしている元々のリアリティーではないかと、こちらの世界の通説をお伝えしたい。 詳細記事 →

前回のここで、俺は「霊理的オーガズム」についてレポートした。実は俺、その言葉を使ってはじめて、これが「ことだま」作用というのだろうか、自分が肉体的死を経験する際、なんとも言えない心地よい感覚が伴っていた、それが何だったかが、ようやく解りはじめている。

《肉体的オーガズム》をもって命に炎がともされ、

《霊理的オーガズム》をもってその炎が消える。

《オーガズム》とは、あたかも、この生命界へ出入りするその両門における、《霊理》に触れる高鳴りなのだ。

そうなんだ、俺たちの死とは、そうした「霊理的オーガズム」を伴って次の“生命態”にのぼりつめる登頂なんだ。だから、人間、死のその瞬間、それまでの身体苦がどれほど辛かったとしても、微笑むような――いかにも「仏」のような――表情をしてそれを迎えうるのだ。そう、あたかも、未踏峰の初登頂者のように。

そして、MATSUもどこかで書いているが、そのようにして、俺たちは「し」というタイムマシーンに乗り込んで行くのだ。 詳細記事 →

今回の議論は実にセクシーです。しかも、宇宙的に。

それを一言にまとめれば、人類にあるRhプラスとマイナスの二種の血液型は、古代に渡来宇宙人が地球人との交配によって残した宇宙版セックスの産物である、というものです。

一方、前回の『両生“META-MANGA”ストーリー』で、「この霊性界では、陰陽の合体は宇宙生成の原点となっているのだ」と述べました。

だとすると、この「陰陽の合体」の一例が、その宇宙版セックスということとなり、まさに動かぬ証拠として、その二種の血液型が残されているということとなります。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

神々の血液

|

「精神的奴隷から自らを解放せよ。自ら以外の誰も、自らの心を解放することはできない。」 ――ボブ・マーリー〔1945-1981 ジャマイカのレゲーミュージシャン〕

遺伝学研究の成果によると、私たちは先祖が私たちに伝えた形質しか受け継ぐことができない。それ以上も、それ以下もできない。主流科学が指摘するように、もし人類がだれもアフリカの祖先から進化したとすれば、すべての動物の血液が同じ種類であるように、すべての人間の血液も相互に適応しているはずである。ならば、Rhマイナスの血液はどこから来たのだろうか。Rhマイナスの母体が身ごもったRhプラスの自分の子供を拒絶するということが、どうして生じるのだろうか。 詳細記事 →

今回は、前回以後につかめてきたことを伝えたいのだが、テーマとしては、前回の「宇宙版セックス」と題したレポートの続きとなる。しかも、前回がそうとうに理詰めであった恨みを取り払い、今回の話はむしろ具現的でもあるかと思う。

そこでまず、このレポートの送り先の相手を、昔の地球時代にならい「MATSU」と呼ばしてもらおう。

そして最近、そのMATSUの作成するサイト、「両生歩き」の 2015年10月22日(No.192) 号で、美的なんだが、どこかこの世離れした、下の写真を拝見させてもらった。 詳細記事 →

ひと月ぶりの本訳読の再開ですが、今回は、これまでにも増して、なかなか手ごわい部分です。おそらく、本書のテーマであるエソテリックな観点において、もっとも広範な眼識を必要としている分野であるのではないかと推測されます。また、少々注文をつければ、記述がけっこう簡略すぎる感があり、つっこみが足りない恨みがあります。その分、今回の本コメントには、私の自己展開の部分も含まれています。

ことに、「生命の樹」と題された節は、その抽象度や深遠さが顕著で、訳読に最も苦労させられた部分です。しかし、奮闘の末、その意味するところがしだいにつかめてくると、思わず震撼させられるような閃きが脳裏をめぐり、近年の自分自身の体験の意味が突如として理解される体験をもたらしてくれています(その内容の発展を別掲載の記事に書きましたのでご参照を)。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

創成の神話(その2)

|

生命の樹

世界中の宗教の神秘的伝統においては、儀式のなかで聖句が読み上げられ、自然界における人間の意識と現実の体験との間の比喩的(象徴的)意味が結び付けられる。創成の神話のすべての長くて豊かなつづれ織りの中に見られる「生命の樹(Tree of Life)」ほど、永遠でも遍在でもある存在はない。同様に、その樹は、世界のいたる所に見られる普遍的な描写であり、あるいは示唆的象徴でもある。「生命の樹」ないし「世界樹(World Tree)」は、身体や魂の不滅よりむしろ、永遠の生命力や満足への切望状態を表している。だが、生命力の永遠性にとって、肉体的な死はあくまでも神的現実の直接体験と解釈され、可能なことだけでなく、現在のことでもある。ちなみに、人間の身体には22の標準的アミノ酸が発見されており、これは「生命の樹」の22の一般的な経路に類似している。 詳細記事 →

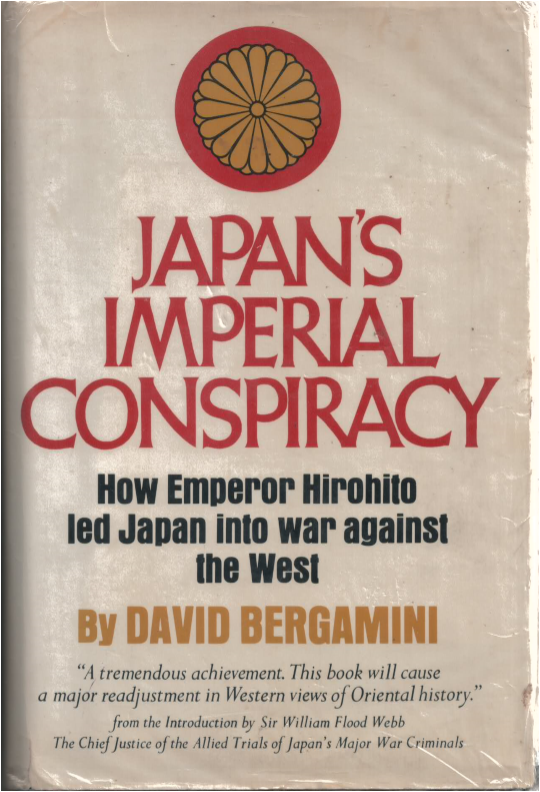

かって日本が戦った「15年戦争」あるいは「アジア・太平洋戦争」は、結局、何であったのか。ことに、私自身はその直接の体験はないものの、1946(昭和21)年8月20日生まれというまさに皮切りの戦後世代――つまり初の「平和世代」――として、その戦争のもたらした「直後」の結果の中で育ち、そこに生きてきました。そうした世代だからなおさらなのですが、上にあげた問いが、なんとも“重たい”その本に私をかかわらせた始まりでした。

かって日本が戦った「15年戦争」あるいは「アジア・太平洋戦争」は、結局、何であったのか。ことに、私自身はその直接の体験はないものの、1946(昭和21)年8月20日生まれというまさに皮切りの戦後世代――つまり初の「平和世代」――として、その戦争のもたらした「直後」の結果の中で育ち、そこに生きてきました。そうした世代だからなおさらなのですが、上にあげた問いが、なんとも“重たい”その本に私をかかわらせた始まりでした。

4年前の9月初め、私はおよそ8年を要して、デービッド・バーガミニ著の『天皇の陰謀』の原書(写真)を読む私的作業――訳読――を終えました。私のこの作業は、その結果を順次本ブログに公開していため、その後しだいに、当初は予想すらしていなかった広範な読者を得るようになりました。今では、私のこの特定サイトには、毎日確実に100名をこえる、日本ばかりでなく海外からもの訪問者があります。中には、累計200回なぞもゆうに超えて繰り返し訪れられていられる奇特な読者が何人もおられます(こうした反響は、出版ビジネス式に言えば、厳しさしか予想されなかった作品のロングセラー商品への“大化け”です)。こうした進展は、その作業実行者としての嬉しい驚きばかりでなく、本書へのそれだけの根強い関心があるがゆえと受け止めています。

しかし、その後のこの4年間で私が目撃してきているものは、このバーガミニの著書が、その著者もろとも、信頼に値せずと烙印を押され、いわゆる言論界――つまり、商品としての言論市場――からあたかも抹殺の憂き目にさらされていることです。

私には、学術論争として展開されているそうした経緯がどうも胡散臭く見え、本稿は、より問われるべき問題が、むしろ、史実解釈の真偽問題に置き換えられることで不問に向かっている、すなわち、天皇の戦争責任という問題の取り上げ方自体が、そもそも、その戦争の真相隠しの煙幕に使われている――その「無告発」でその戦争は《両国にとっての「義」》とすらなった――ことだと見る試みです。

詳細記事 →

今回の訳読の核心を要約すればこうなります。

究極の「秘密」とは、秘密の約束を守って多数の「シープル〔羊のような大衆〕」を――彼らが自身を「選挙された」と信じさせることをもって――コントロールする方法である。その目的は、自分たち以外のすべての宗教を排除し、すべての国家をなくすことで、すべての物、すべての人、すべての場所、すべての日々の瞬間を、永遠かつ完全に管理し所有することである。この「分断」は既に着実に進められている。X はそのメンバーに、「至高の存在」にあると信じている限り、どの宗教に入れとは求めない。それは表面上は興味深いことであり、「彼ら」は誰も、社会の他の部分と共通しているかに見える。しかし、教え込まれた数十億の大衆は、X の持つ「共通の絆」や他の秘密――「我々は、君たちが教えられたことなぞ信じてはいないが、ともあれそういうふりはしてゆく」――を持っていない。 詳細記事 →

禅問答のようなタイトルとなりましたが、この「イントロ」が述べていることは、各テーマについても実に両義的で、読み進めていても、一体、肯定なのか否定なのかどっちなんだ、といった困惑にさえ捕らわれます。たとえば「唯我論」に関しても、それをすべきかそうでないのか、といった具合です。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

本書へのイントロ(その2)

|

「オッカムの剃刀」

「オッカムの剃刀」〔訳注〕という思考法は、ウィリアム・オブ・オッカム(14世紀の英国の論理学者、神学者、フランシスコ会修道士)によれば、それは彼のはるか以前よりとなえられていたという。だが、オッカムの言葉とされるそれは、現存の文書には残されていないが、「命題は、必要以上の多要素をもってはならない」というものである。この哲学および科学上の原則は、基本的には、二者から選ぶ際、最も単純なものか、それのもつ仮定の最も少ないものが、最も正確な選択である可能性が高い、とのものである。この「オッカムの剃刀」によれば、他の要素が同等なら、ただ、説明が簡単であればあるほど、それはいっそう真実性が高い。 詳細記事 →

今号より、本エソテリック・シリーズの続巻、『現代の「東西融合〈涅槃〉思想」』の訳読が始まります。ただ、この続巻の一部はすでに、2015年11月7日号の「ライフオロジー(その2)」までに訳読しています。今号より、その大半の残りを、巻頭から順に取り組んでゆきます。そしてこの続巻の「もくじ」は別掲の通りです。 詳細記事 →

今回の訳読をもって、原著者ブラッド・オルセンが「エソテリック・シリーズ」と呼ぶ二著書のうち、その第一巻『「東西融合〈涅槃〉思想」の将来性』(Future Esoteric)が完結します。

「エソテリック」とは、まさに語義通りに「難解」な概念ですが、そもそも、このうとんじれられきた概念に焦点を当てることが本シリーズの真意で、むろんそれは言葉の問題であるより、視野のすえ方の問題であり、現実世界への実に根本的な問いかけのこころみです。むろん、それが、本シリーズが書かれなければならなかった理由です。 詳細記事 →

この訳読もいよいよクライマックスに差し掛かり、残すところ、本章と最終章のみとなりました。そして、この「究極の生き方=愛」と題した本章は、それを読み終えた時、何とも心を癒される気持ちにさせられるものとなっています。今日の、何かと心をささくれさせられるような諸現実の横行する毎日にあって、私たちが立ち返るべき原点を再確認させられる議論が述べられています。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

【新版(Second Edition)に基づく】

究極の生き方=愛

|

「大胆に行動せよ、すると、力強い援軍が現れる。」 ――ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

見ることが必ずしも信念をもたらさず、それは偏狭な理解に終わりやすい。そこで重要なことは、注意深くオープンな眼で見ることである。歴史は、権力者によって無残に覆された出来事に遭遇した、多くの目撃例に事欠かない。そしてその良い例は、ルネサンス期の天文学者、ガリレオ・ガリレイである。ガリレオは、教皇、司祭、さらには当時の科学者にすら、望遠鏡を使って木星の月を見させることに失敗した。そうした者たちは、そこに新しい世界――そこは文字通り上下逆さまの世界〔天体望遠鏡による像は上下が逆〕だった――が見えることを知っていて、望遠鏡を見ることを拒否したのだった。その教訓は、誰も目前の海岸線を越えた彼方の世界を見たいと望むまでは、新しい地平線を見ようとはしないということである。つまり、意欲がすべてを決めるのである。 詳細記事 →

ひとことで言って、その振り出しから、これほど予期せぬハプニングに見舞われ続けた旅行は初めてでした。そして、たかが川下りと甘く見ていた見当違いがアダとなり、結果、カヌーが転覆、若いスイス人カップルに助けられてなんとか危機脱出できたなど、気が付けば、「自信過剰おっさんたち」のとんだ<はみ出し行動>となっていたのでした。 詳細記事 →

本章の結論が述べていることの核心をあげれば、この隷属した世の中を変えるためのキーポイントは、私たちが自分の内なる声を聞きそれに従おう、ということに尽きます。

この本が、DNAや古代史から宇宙にいたるまで、さまざまの分野を述べてきながら、その最後に到達した奥所は、とどのつまり、私たち自身であるということです。言い換えれば、現代の権力の支配とは、それくらいに個人の内部にまで侵入してきており、個人をその内部から“つんぼ盲目”状態にさせていることです。従って、その侵入を断ち切るところから、出発が始まるということです。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

【新版(Second Edition)に基づく】

隷属を終わらせる(その2)

|

優生学

優生学は、誰が生きて再生産されるに値し、誰がそれに値しない人であるかを決定する、反社会的行為である。優生学や人口撲滅プログラムは、ロックフェラー、カーネギー、ハリマンらの強力な家族王朝によって、20世紀初頭に始められた。彼らの研究は、後に、アドルフ・ヒットラーのような独裁者に、人口のうちの望ましくない部分の淘汰を正当化することを鼓舞した。ともあれ私たちは、ヒトラーとは、自分の私的教条によって国を支配した特異狂人であることに焦点を当てて教育された。しかし、そういう面もあるが、それが全体像ではない。ヒトラーは、スターリンを転覆させようとしていた国際銀行秘密組織の人形であったことは、文書によって十分に証明されている。 詳細記事 →

トランプ大統領のいよいよの就任に、世界は、同氏をこっぴどく攻撃したり手放しに賞賛したりして、両極端の様相を見せています。しかし、同新大統領の特異性自体をそう“大ブレ議論”しても、それは何ら核心を語ったことにはならないでしょう。 詳細記事 →

俺は、地球を後にしてこの「あの世」にやってきて以来 Moteji をやっているのだが、ここでは、既報のように「目からうろこ」の経験をいろいろさせてもらっている。そしてさらに、その「此岸・彼岸」級のどえらい違いを物語る、これまた新たな「目からうろこ」に出会っている。

それは、前回のこのMOTEJI レポートで予告したように、地球の東アジアの伝統でよく出くわす「陽と陰」とでも言おうか、この宇宙霊理界にある一種の《対》なのだ。そしてそれは、地球生命でいう「雌雄」とか「男女」の違いにも似て、何やら「セックスじみた」とでも表現できそうな、対交換関係がありそうな代物なのだ。 詳細記事 →

地球時代、たしか聖路加病院の日野原重明先生がそう言ってたと思うのだが、「命は時間」だった。あの先生はまだ生きてられて、もう105歳にもなっているはずだ。たいした長寿だしその活躍ぶりだ。

一方俺は、その命を早々と収めちまってここに来てMotejiとなり、いまは、その「時間」の無い生活をエンジョイし始めている。ただし、それが「生活」と言えるものかどうかは判らん。

ともあれ、時間というものが無くなってみて初めて、「目からうころが落ちた」感じを多々みつけている。そう胸を張って言えるのは、ここに「先に」やってきた、そういう強みがゆえだろうね。 詳細記事 →

本章には、そのタイトル「超人間力」のごとく、現実界では架空事と扱われるだろう数々のいわゆる「超能力」があげられています。それはテレパシーから、それこそ霞を食う仙人に至るまで、常識上では考慮の対象には含まれない能力であり世界です。

しかし、本章の議論のように、そうした広範な諸能力がそう一覧されていると、それらは総体として、単なる絵空事として片付けられるものではない、それなりの現実味を持った世界となってよみがえってきます。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

【新版(Second Edition)に基づく】

超人間力

|

「すべての発言、行動、そして態度は意識の動きにもとづく。あらゆる人生は意識から発生し、意識をもって持続される。宇宙全体ですら意識の現れである。宇宙という現実は、働いている意識の無限の大洋である。」 ――マハリシ・マヘース・ヨーギー(超越瞑想指導者〔1918-2008〕)

何世紀にもわたり、神秘主義者の根幹の信条は、精神機能は身体から独立できるというものであった。ヨガやエソテリック指導者は、意識は脳や身体に縛られないと説いてきた。そうした主張は、精神分野の研究や冷戦期の遠隔視そして量子物理学において、歴史的な学問探究が取り組まれて一定程度の達成をもたらしたが、おしなべてまだ不十分なものである。際立った精神能力を発揮する者は「特別な知覚力」を備え、ビジネス界ではそれを直感力と呼んだ。現代的な組織である Noetic Sciences Institute は、科学的にこの特別の感知能力を研究してきた。このNoeticとはギリシア語で、知能を超える内的知覚力を意味する。 詳細記事 →

【往メール】

はじめさん

お久しぶりです。

何カ月も連絡もせずすみません。

2016年もあと数日でもう終わりですが、2016年はほんとに苦しい年でした。

このメールは長文注意です。

8月に転職にトライしたのですが、ブラック企業にはまってしまい、半年間まともな職に就くことが出来ませんでした。

改めて、自分の年齢、実力、日本の思考原理、構造など痛感することになりました。

転職に割とおおらかな豪州の感覚はこの半年で完全に消えることになりました。

いよいよ日本に住んでいるという実感を味わっています。 詳細記事 →

この宇宙霊理界にやってきて以来、正直、驚かされることばかりが続いている。いったい、何から話せばいいか、その選択にすら戸惑ってしまうほどだ。むろんそれは、この世とあの世の違いなんだから、並みの具合には行くはずもないのは百も承知の上なのだが、それにしても、仰天させられてばかりでいる。

しかし、そうとばかりも言っておれないので、今回は、今の段階でつかみえてい限られた範囲なのだが、そのうちの横綱級のことをひとつ取り上げてみたい。

それは、地球では「直観」といわれていることに関してで、実はそれは、地球と宇宙霊理界をつなぐ「超高性能宇宙スマホ」であるようだという発見である。しかも、それはもともと私たち自身のうちに備わっている《内臓・超高性能宇宙スマホ》でもある。言うなれば、そのウルトラ・ハイテック・デバイスを、私たちは生まれつき、すでに持っているということで、それを活用しないなんて、何たるうすらトンカチか、という話なんだ。

詳細記事 →

今は、それを「希望への展望」と呼ぶには余りにも先が見えない時代ですが、この「透明性の次元」と題された章が論じていることは、その「希望」をにらんだ、現状の分析と来るべきものへの「展望」です。

本章の議論は二つに大別され、その一つは、現状、ことに情報の隠蔽がどのように徹底されているかを一望し、第二に、来るべき、次元を異にした世界とはなにかを予想しています。 詳細記事 →

|

== 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ ==

【新版(Second Edition)に基づく】

透明性の次元

|

「真理に到達する道を行くにあたって、おかす間違いは二つしかない。道を完遂しないか、それとも、出発しないかである。」 ――ゴータマ・ブッダ

いわゆる新世界秩序の構成員は、連邦準備制度が米国に設立された1913年以来、アメリカの権力掌握のために任命されてきた。1933年、フランクリン・D・ルーズベルト大統領は、「時代の新秩序」のラテン語であるNovus Ordo Seclorumをモットーとし、全面的な目を1ドル紙幣〔ママ〕に注ぐよう命じた。そうした「揺りかごから墓まで」との政策に則ってきた権力基盤は、今や歴史上で初めて、インターネットと呼ばれる新潮流の圧力にさらされている。現在、一般市民は、秘密集団の悪魔的な議題について議論したり、ウェブサイトにコメントしたり、画像を共有したりすることができる。だがインターネットは、嘘や秘密を隠すことができない透明性の時代に向けた新たな夜明けのの出発点に過ぎない。 詳細記事 →