本サイトの主要コンテンツのひとつに、『天皇の陰謀』があります。この大冊な本の訳読には、本との出会いからその完成までほぼ13年を要しました。いまでもそれを、必要に応じては、思い返したり読み直したりしているのですが、よくこれだけの、しかも翻訳という門外漢の、仕事を成しえたものだと、率直に言って、思わず自画自賛してしまうところがあります。しかもこの仕事は、今日のように便利な翻訳アプリのない当時、それこそ、一字一句辞書を引きひき訳して行った、遅々たる作業の積み重ねの成果であることです。 詳細記事

先の記事にも書きましたが、埼玉県八潮市の道路陥没事故をきっかけに、インフラ施設の老朽化が目下の緊急課題として浮上してきています。本件は、覚えている方もおいででしょうが、8年前、アメリカ、カリフォルニア州で起こった、大雨にともなう出水のため、ダムの緊急放水が水路の二重の損傷をもたらし、下流住民の非難要請も行われたという事故に関してです。これは直接的には異常気象によるものですが、その背景には、門外漢ながら、半世紀前に完成した古い想定になるインフラ施設の問題も含んでいるかと思われます。

今回、ダム設計を専門としてきた私の友人から、その事故よりの「教訓」をテーマとした報告論文の提供をいただきました。

前号でもお知らせしましたように、この『両生歩き』は、9月22日号を持って500号を迎えます。2005年8月の創刊以来、19年間をもって達した大きな節目です。つきましてこれを記念し、読者のみなさまからのご投稿やご感想を募集しています。 詳細記事

今回の居酒屋談は、ほとんど僕のひとりごとなのだが、これは、タイミングの遅れた、第五話「秋の日本へ」や第六話「きれい好き日本」の続編でもある。

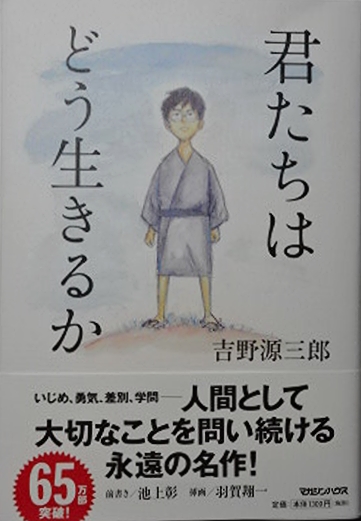

実は先日、なんとも鬱っぽい気分にとらわれ、その午後、悶々としているよりも行動と急に思い立ち、クリスマスの買い物客でにぎわう市内へ出かけた。そして、紀伊国屋書店シドニー支店で、吉野源三郎の『君たちはどう生きるか』(マガジンハウス)を購入した。というのは、この10月の日本滞在の際、出発前から予定に入れていた、宮崎駿監督の同名アニメ映画を鑑賞したのだが、その事前の期待が、あえなく空を切らされてしまっていたからだ。 詳細記事

人にある男女の調和

話の居酒屋

第九話

いつもの居酒屋、今夜は静かで、お客は二人のみ。だからむしろ邪魔が入らず、落ち着いて踏み込んだ話ができている様子だ。

客の一人は常連のAさんだが、今日は、年のころは四十路に見える専門職風の女性がそのお相手である。娘さんに見えなくもないが、二人のやり取りからは、そんな親子の近しさは感じられない。むろんAさんは「子なし」なので、父娘のはずもない。

その女性は、昔なら「男まさり」とも見られそうな「おひとりさま」の実践者のようで、その風貌からは、独身でやはり子なしらしく、家庭臭さなぞまったく伺えない。むしろ、しっかり自立した医療プロフェッショナルのようである。 詳細記事

「坑夫」の「工夫」

困難を突破するもの

人生喜寿にも達すると、かつて、共に土木工学を学んだ同窓の徒たちも、もうそのほとんどが現役を退いている。

その中のひとり、トンネル一筋にその専門を貫いたN氏から、トンネル技術者としての生涯を綴った、専門誌『トンネルと地下』掲載記事の別刷り(文末に添付)をいただいた。 詳細記事

ホーリスティック・エクササイズだったベトナム旅行

どんな旅でもない旅(その3)

はじめてのベトナム

今度の6月11日から23日までのベトナム旅行の感想として、〈体にとって健康、脳にとって知性とは何〉と言うと、なにやら落語の大喜利のやり取りのようです。つまり、先にこの旅行の特徴を「偶然ゲーム」と表現したのですが、そうした興味を違った風に言ってみると、こうした大喜利まがいの「なぞかけゲーム」の味わいとなります。

大喜利は、「何々とかけて」という問いがあって、「何々と解く」との返答あり、そして「その心は」と落ちがきます。そういう三ステップの「話のゲーム」です。

ではあらためて、大喜利風に言いますと、

「ベトナム旅行とかけて」

「体にとっての健康、脳にとって知性、と解く」

さて、「その心は」、、、、、

降り立った乗客でごった返す終着サイゴン駅ホーム

「ノスタルジー」から「再誕生」へ

どんな旅でもない旅(その4=最終回)

はじめてのベトナム

どうもこのベトナム旅行レポートは、自分の昔と重ね合わせた、ノスタルジックな感慨が毎回の主題となっている感があります。ただそれもそのはずで、来月に喜寿を迎える者による旅とその報告ですから、それも当たり前な話と言えます。

そこでなのですが、こうした年寄りのノスタルジック傾向に対して、若い世代の夢追い志向というのも、対称的な「当たり前」な傾向と言えるでしょう。それを図示すれば、こうなります。

背景写真は、ベトナム中部ホイアンの町の広場にて

自分たちの〈LGBTQ+問題〉

どんな旅でもない旅(その1)

はじめてのベトナム

いま、ベトナム中部のフエのホテルでこれをつづっています。

フエと言えば、ベトナム戦争中、僧侶が抗議の焼身自殺をした町として思い出されます。

三日前、シドニーよりクアラルンプール経由のLCCでハノイに入り、二泊して、昨夜、8時間を要した夜行バスで、今朝、この町に着きました。

そのベトナム首都での二日間、行き先といえば、石灰岩地形の川を手漕ぎボートで行く観光【下写真】をしたくらいで、あとは、文字通りの行き当たりばったりの〈偶然のゲーム〉を楽しんでいます。便利なサービスに頼らぬ虚心坦懐と言えば聞こえはよいですが、ある面、ずぼらでもあり、また、年に似合わぬ無鉄砲なスタイルでもあります。

ハノイ市街から2時間ほど、チャンアン渓谷と呼ばれる景勝地。

国際化ってローカル化のこと

どんな旅でもない旅(その2)

はじめてのベトナム

こんな「どんな旅でもない旅」をしていて、ふと気付かされたことがあります。

それは、昔、若かった頃、ふと思い立って行当たりばったりの汽車に乗り、たまたまに降り立った駅で案内された、たまたまの民宿のお世話になった、そんな時代やスタイルに近いものがあることです。

フエを流れるフォン川ごしに山々が遠望される光景は、どこか日本の地方の町を思い出させる