この9月末から10月初めにかけて訪れた、フンザ渓谷レポートの続編です(前編へ)。

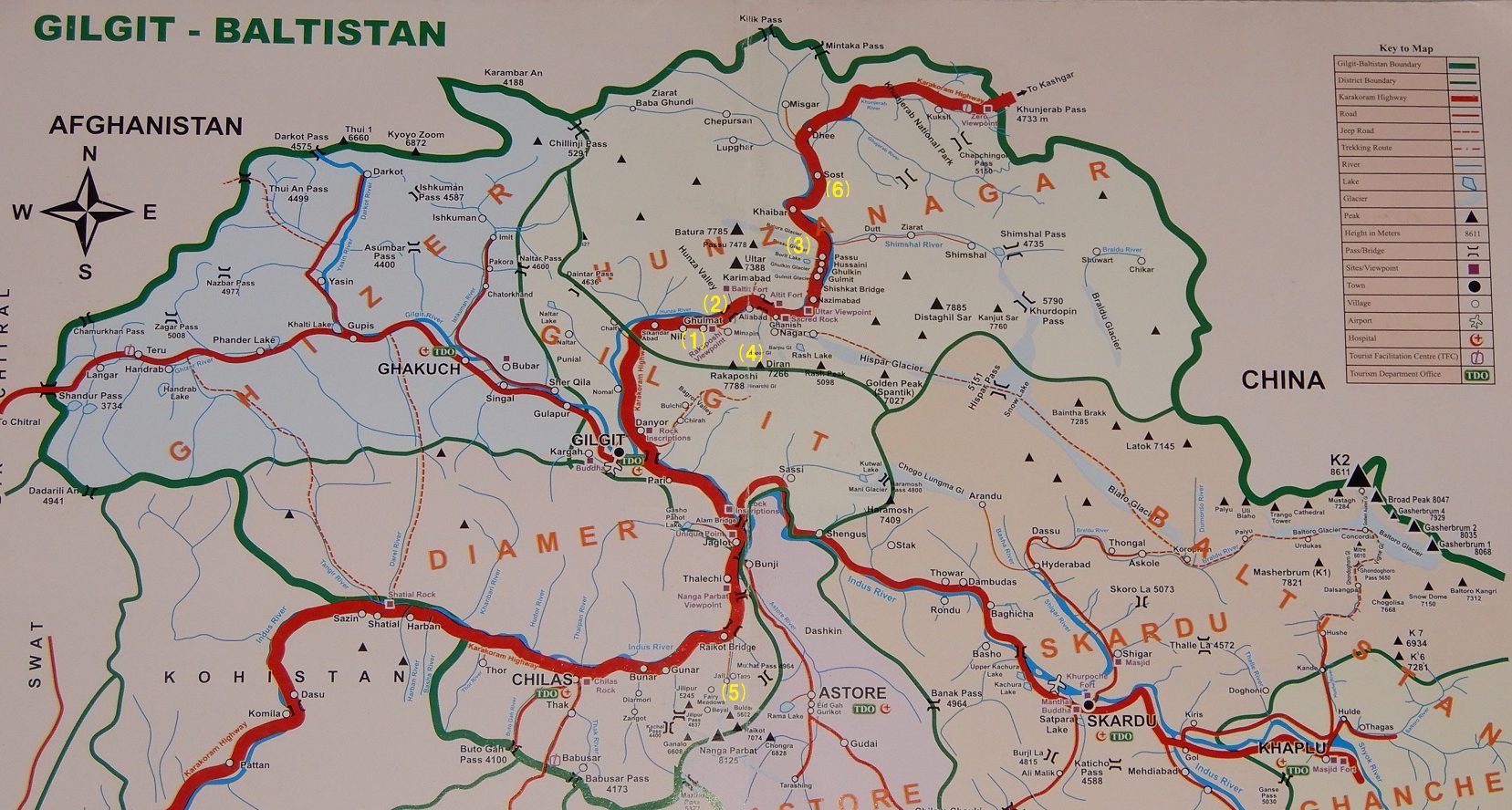

フンザ渓谷の中心地カリマバード【下記地図上黄番号(2)付近】に到着後、さっそく、町を探索しました。町は、フンザ川が作る深い谷の北岸(右岸)にあり、海抜千7百メートル前後の山麓にあります。相当な涼しさを予想していたのですが、町は南向きの斜面に広がっていて、日当たりがよく乾燥していて、その分、輻射熱で日中の気温は30度を上回ります。周囲の7千メートルを越える氷雪に覆われた山々の光景とその真夏のような暑さは、マッチしにくい何とも不思議な取り合わせです。

フンザ渓谷地区拡大図(再掲)

黄文字番号は、主要な訪問地を示す。 中央をS字状に走る太赤線はカラコルム街道で、右上端が中パ国境のクンジャラブ峠。

王都カリマバード

町の最も高台に建つバルティット城。日本なら山城といった格好ですが、なにせ山の規模が違う。その頂きを雲に隠した背後の峰がウルタル峰(7388m)。

このカリマバードの町は、1974年まで一帯を統治したフンザ藩王国の王都で、そのバルティット城【地図の黄文字番号(2)】を訪れないでは、来た甲斐を欠くというものです。

左写真のように、町をはるかに見下ろす高台に建つこのお城は、むろんその地形をフルに活用しており、砦としての役割りをはじめ、氷河――今は温暖化のために消滅――からの冷気を取り込む通風口も設けられていて、貯蔵や夏のエアコン代わりに用いられたということです。

城内は意外に質素で、豪奢な構造や装飾は見られず、王家族のつつましやかな生活ぶりがうかがえます。

さらに意外だったのは、案内するガイドから流ちょうな日本語で話しかけられたことです。それは、ただならぬ日本への関心の高さを感じさせられた発端でした。

そこで私は彼に、次に訪問しようと考えていたある学校への行き方を尋ねました。そこは、その城から歩いて20分ほどのところということでした。

訪れたこの「長谷川記念公立学校」については、先に現地からその訪問記をレポートしました。この地を愛し、この地で遭難死した日本人登山家、長谷川恒男の遺志をついで建てられた学校です。

アッパー・フンザへ

フンザ渓谷を、カリマバードよりさらに上流へ向かう。車窓からは右に左に、息を飲むような光景が次々と出現して、長いドライブも、退屈しないどころか、子供のようにはしゃぎたくなります。

その道中、ことに私の関心を掻き立ててくれたのが、ダム湖、アッタ―バード湖です。土木技術者の端くれでもある私にとって、ダム湖と聞けば陰に陽にその血が騒ぎます。それもこのダムは、山腹が地滑りで大崩壊して自然に出来た天然ダムと聞けばなおさらです。

その崩壊は、2010年1月4日、地震を引き金にしたわけでもなく発生し、フンザ川の流れをせき止めました。そしてその天然ダムは湖を作り始め、水位は次第に上昇して水没する村落も出て、6カ月後、遂に満水状態に至りました。しかし、もしこのダムが溢水決壊したら、下流一帯に甚大な被害が生じます。そこで政府は世界からの専門家を集めてその天然ダムの強度を測定し、その頂上部を数メートル掘削すれば安全との結論を得ました。

訪れた地滑り現場、左手が崩壊した山腹、右手の旧道も埋まっている。

今回おとずれたその天然ダム付近には、当時使用されたヘリポートが4ヶ所も見られ、おそらくその時は、まるで戦場のような光景となっていたかの事態が想像されます。加えて、その一帯はいまでも、いつ再度の崩壊が発生しても不思議ではない地形が残されています。

満々と水をたたえるアッタ―バード湖。新たな観光資源となりつつあり、写真左手対岸の湖畔に見えるのは、新たに開業したリゾートホテル。

トンネルの出口には「中パ友好万歳」との掲示がみられます。

この自然湖の出現で、旧カラコルム街道は水没し、一時は道路に代わってボートによる渡し輸送が行われていました(今でもグーグル地図には、湖上の渡し船の表示が見られる)。

しかし、今日では、水没道路のあった山腹に長いトンネルが中国の援助を得て建設され、2015年に開通して、高規格な山岳道路に生まれ変わりました。

フンザ川にかかる長い吊り橋。昔はもっと深い谷だったのでしょう。

この日、さらに同渓谷を遡り、ダム湖上流のグルミット村あたりまで行くと、フンザ川は、天然ダムにより一時せき上がった水位によって土砂が堆積し、広大な河床が形成されています(写真上)。他では見られない、ちょっと不思議な光景です。

そしてグルミット村のさらに上流、フンザ地帯で 唯一成長しているパス―氷河に近いボリット湖(写真右)まで行きました【地図の黄文字番号(3)】。

唯一成長しているパス―氷河に近いボリット湖(写真右)まで行きました【地図の黄文字番号(3)】。

氷河のモレーンでつくられたこの小さな湖は、静かなたたずまいを見せており、湖畔には一件の小ぢんまりとしたホテルがあります。付近にはキャンプ場も併設されています。

湖の背後に見られる山はパス―峰(7478m)です。

ラカポシ峰ベースキャンプ・トレッキング

今回のフンザ渓谷ツアーでは、二つのトレッキングがそのハイライトとなりました。

その一つが、パート1で仰いだラカポシ峰(7788m)登攀のベースキャンプを訪れる一泊二日のトレッキングです。

その日は、カリマバードのホテルを後にして、フンザ川を対岸に渡り、まず、町のまさに反対側に見られるミナピン村に行き、この日の宿となる、リンゴ園に囲まれたゲストハウスを訪れました。そして車で10分ほどの登山口へと向かい、いよいよトレッキングの開始です【地図の黄文字番号(4)】。

登山口でのトレッキング隊の一行。ハンガリア女性二人、日本女性一人が合流。背後には、対岸のカリマバードの町が見える。

昼前、ようやく氷河の一角が見えてきたが、目的地は画面右手の鞍部のさらに先。

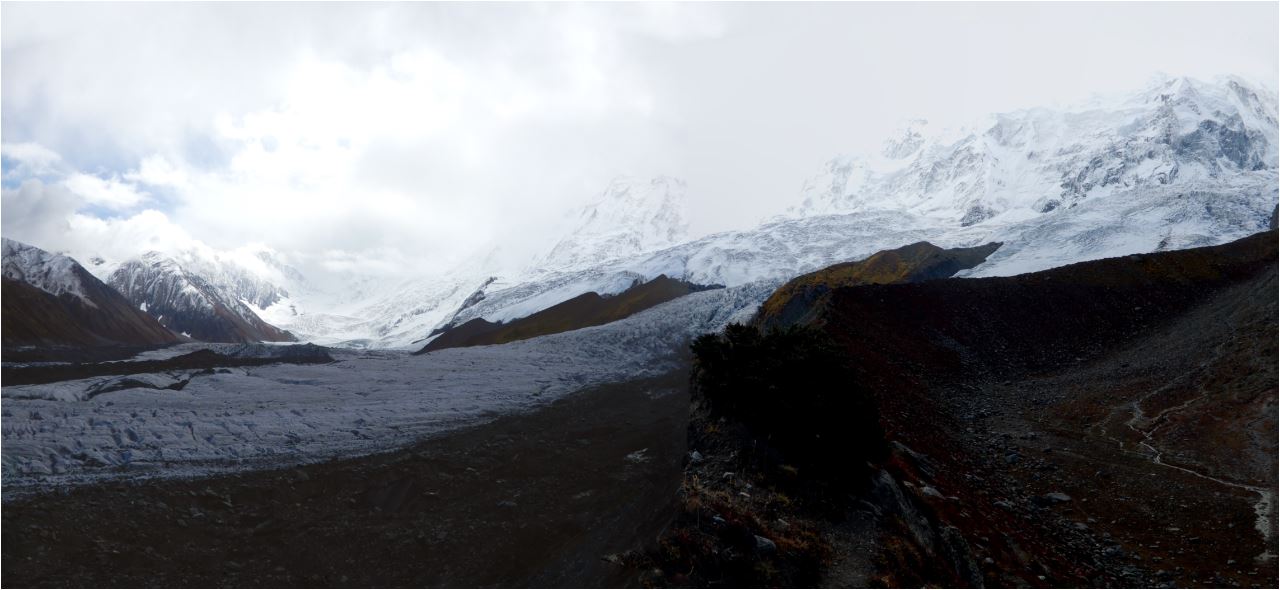

午後になって、遂に、氷河が眼前に広がった。右手の雲の中が目指すラカポシ峰。

ベースキャンプ地(標高3300m)に到着。右手のデブリ丘の向こう側が氷河。

翌朝、デブリ丘の上に立つが、ラカポシ峰山頂は姿を見せてくれない。

これがディラン峰、ラカポシ峰から発する諸氷河のなす氷河原。残念ながらガスが光景を遮る。

下山途中、ようやくラカポシ峰頂上が雲間に姿を見せてきた。

雲間にかすかに見えるラカポシ主峰の望遠画像。

日没後の暮れなずむラカポシ峰。右上の星は金星(ミナピン村のゲストハウスから)

ナンガパルバット峰を望むフェアリーメドー・トレッキング

もう一つのハイライト、フェアリーメドーへのトレッキングは、二泊三日を要し、世界9位のナンガパルバット峰(8125m)を望む地点までの往復コースです【地図の黄文字番号(5)】。

ナンガパルバット峰は、フンザ渓谷の下流に位置します。そこでまず、カリマバードを車で出発して渓谷を下り、ギルギットの町を通過し、さらにライコット橋まで、およそ3時間のドライブです。そして同橋をわたった左岸に、目的地へと向かうジープの出発基地があります。

ここより、断崖絶壁に切り拓かれたスリル満点な悪路を2時間半、ゆれに揺られてジャイル村まで行きます。ジープ乗車はそこまでで、さらに徒歩で山道を2時間ほど登ったところが、フェアリーメドーと呼ばれる標高約3000mの高原台地です。

目のくらむほどに深く切り立った崖淵の凸凹道を、ジープはそろそろと進む

ところがその途中で!!!

悪路を1時間ほど行った所でした。なんと道は崩れた岩石で塞がれています。万事休すかと思いきや、行き来する各ジープの運転手達が協力し合い、人力で大きな岩石を転がし、谷底へと落とし始めました。およそ1時間ほどで通行はなんとか確保され、運行が再開されました。

夕暮れ近く、ようやく到着したフェアリーメドーは、その名のごとく、草原状の台地で、山小屋やホテルが幾件も建てられている景勝地となっています。春先のオンシーズンなら、はるかに大勢の人たちで賑わっていることでしょう。

明けた翌朝、空は快晴、雲一つなし、朝日に照らされ、ナンガパルバット峰が輝いて私たちを歓迎しています。

朝日に浮かび上がるナンガパルバット峰

ピーク部の望遠画像

朝食後、山小屋を後にした私たちはまもなく、氷河を見渡せる河岸丘に出ました。

左の奥は、昨日出発してきたライコットの盆地。現在地との標高差はおよそ2000m

氷河越しにナンガパルバット峰を望む。

【この二枚はステレオ組写真。立体視法で重ね合わせると立体画像が得られます。】

前夜の降雪で、目的地までの道はちょっとした冬景色

これがナンガパルバット峰の最接近光景。この地点は標高約3500mで、ピークとの標高差はまだ4600m以上。

右手がナンガパルバット峰。画面左には、発生した雪崩の雪煙。

世界9位の高峰をバックに記念写真

山小屋にさらに一泊して下山、カラコルム街道を戻る途中、ギルギットまであと50キロほどの地点で、フンザ川(左)とインダス川(右)が合流している。目下、展望台の工事中。

この日は、ギルギットまでもどり、一泊。

こうして日程はいよいよ終幕に差し掛かり、次の日は、再びフンザ渓谷を遡って上流のソスト村【地図の黄文字番号(6)】を目指しました。その道中では、まだまだたくさんの見どころを楽しめます。

ふたたび訪れたグルミット村付近で、果樹園ごしに望むアッパーフンザの山々。

両極地帯以外の氷河で5番目に長いバチュラ氷河の末端。延長は57kmにおよぶ。

突き当たりの雲間の山がバチュラ峰(7785m)。

アッパーフンザ渓谷の名も知らぬ双耳峰

中パ国境の村ソストのホテル屋上から見たパス―峰(7478m)

到着したフンザ渓谷最上流部のソスト村には、中パ国境管理事務所や越境バスターミナルがあり、ここで同行してきたSさんを見送りました。

こうしてフンザ渓谷ツアーの全日程を無事に終え、私たちも、再びギルギット空港に戻り、帰路に着きました。

帰路の機の窓からも雪を頂いた山々が見渡せ、別れを惜しまされた。

仏教発祥の原初体験

このレポートの結びに、こうした多くの峰々や人々との出会い体験にもとづいて、ひとつ述べておきたい感慨があります。

今日では、パキスタンはイスラム教国で、初回にも触れたように、それがゆえに隣のヒンズー教国インドとは深刻な対立を抱えています。他方、パキスタンやインドの北部地帯は仏教発祥の地でもあり、その歴史的な意味は今日の地勢的色分けとは全く異なった含みをもっています。

むしろ今日の隣国同士のこうした宗教的宿痾は、近世になって、イギリスの植民地政策と、それを終わらせるにあたっての意図的な対立構造の植え付けの結果という醜い人為的跡形です。

そうした歴史的意味を念頭にこの地に接すると、西部ヒマラヤのカラコルム山脈を貫ぬくカラコルム街道は、当地に発祥した仏教が、インド、中国、ひいては日本へと伝播してゆくひとつの回廊であったとの認識を新たにします。そして、同街道とフンザ渓谷は、一体異名の動脈――片や人間活動の、片や自然活動の――といってよいでしょう。

ラホールの国立博物館で鑑賞した「断食中のブッダ」像。ヘレニズム文化の影響を受けたガンダーラ美術の代表的作品。このブッダの顔はどこか西洋的。

私たちが車で走る今のカラコルム街道の対岸の崖には、古シルクロードの跡が今でも残っている。こんな危険な道を経て仏教は伝播した。

ギルギットの町外れの谷の岩壁高くに彫られたブッダ像。千数百年近くも昔のもの。

上の写真のブッダ像公園の案内板には、こうした解説がありました。

一見、女性の姿に見えるこの像は、著名な日本人学者、土谷遥子博士によると、〔パキスタン北西部の〕ガンダーラ芸術とは異なったもので、〔インドの〕ラダック地方に同様な様式の別の一例がある弥勒菩薩像である・・・。

【ギルギット・バルチスタン地方政府、ギルギット考古博物学課】

〔原文は英語、翻訳は松崎〕

だとすると、インド北部やさらに東方と一体の文化圏ということで、この地が東西交流の要地であったことがしのばれると同時に、近世の醜い植民地支配の歴史以前につちかわれた、崇高な山々や森林と人間との交流が織りなした文化や思想的創造の伝統に改めて敬服させられます。

ところで、ここに名があがっている土谷遥子博士〔1933-〕は、元上智大学比較文化学部教授で、中央アジア、アフガニスタン、パキスタンの美術史・文化史に関する論文、著作を著されています。博士は2008年に、4世紀の中国の僧、法顕の著した『法顕伝』――「西遊記」の玄奘三蔵法師よりもおよそ三百年も前に中国長安よりインドへ求法の旅をした際の記録――をもとに当地で現地聞き取り調査を行い、論文(「『法顕伝』に見える陀歴仏教寺院–パキスタン北部地方ダレル渓谷プグッチ村における聞き取り調査(2008)」)を残されています。

以上のように、このツアーでは、あえて意図したわけではなかったのに、日本人の残した過去の足跡のいくつかに自然に出会え、また、現地の人たちにそれがはっきりと記憶されているとの体験を持ちました。これを指摘することで私は、日本人だから特別にそうであったということではなく、むしろ、ある一定の人たち――他に動物学的調査に当たっているドイツ人研究家や地元学識人にもお会いしました――が、この地に何やら共通の意味を見つけているのではないかと考えられることです。つまり、それはどうやら、この地が持つ、仏教の発祥の地であることも含め、何らかの特性があったからではないか、と考えています。それこそ、「そこに山があるからだ」とでも答えうるような。

【完】

以下は、このツアーを完璧に催行してくれた現地ツアー会社と合計費用の情報です。

GOLDEN PEAK TOURS

License No ID 620

Ali Anwar Khan (携帯+92 312 9723301)

Shahrah-e-Quaid-e-Azam, P.O.Box 531

Khomar Gilgit, Gilgit-Baltistan, Pakistan

Tel : +92 5811 455726, +92 5811 455503

Fax : +92 5811 455559

Email : nagar@glt.comsats.net.pk

info@goldenpeaktours.com.pk

Website : www.goldenpeaktours.com.pk

合計費用:ギルギット空港までの到発着の費用は含まずに、現地滞在14日間、全宿泊、全食事、車チャーター、通信、専属ガイド一人の諸費用全て込みで、二人分合計US$1,500

専属ガイド: Shabbar Ali Khan (+92 300 9124011)

shabbarali12@yahoo.com