ひとことで言ってしまえば、以下の議論は、宗教ことに仏教思想と量子理論の間に橋を架けようとする“身の程知らずな”こころみです。つまり、仏教思想にある、「縁」とか「縁起」という、万物が互いに結び付き合っているとの発想に着目し、それと「場〔field〕」――前回に提起――とが互いに関連付けうるのではないか、とするものです。

「縁起」か「場」か

私の理解では、この縁起とは、原因があるから結果があり、その原因を取り除けば結果もなくなるがゆえ、その原因をなくすために、悟りを追究し、無の境地に達しようとする考え方です。

たとえば、ブッダの言葉を伝える教典によると、以下のごとくなります。

此があれば彼があり、此がなければ彼がない。此が生ずれば彼が生じ、此が滅すれば彼が滅す。 — 小部経典『自説経』(1, 1-3菩提品)

したがって、人の生がブッダの言う「一切皆苦」からは逃れられない因果から解脱せよと説法する教理が生み出されたものと解釈できるわけです。

つまりは、仏教の宗教としての教理の役割から、言わばそうした「心構え」に働きかけるため、そう論じられてきているものと解釈されます。

マンダラ化された大日如来(中央)

しかし、仏教には、そうした因果については、その所以を宇宙にまで広げて求める構想力を特徴としています。すなわち、宇宙にはそうした縁起が満ちており、例えば真言密教においては、過去、現在、未来を区別しない「大日如来」という宇宙を支配する存在を想定し、その世界を「金剛界」と呼んでいます。

さてそこでなのですが、私は、この縁起がそうした宇宙を支配する存在という思想的展開と一体であるという点に注目します。すなわち、それを「縁起」と呼ぼうが、「場」と呼ぼうが、要は同じアイデアに依拠しているのではないかとの着眼です。言うなれば、それらは片や宗教的用語、片や最先端物理学用語として、まったく別物かのごとく登場してきていますが、実は、単に名称の付け方の違いではないかと考えるわけです。

しかし、たとえそう「縁起」と「場」を同等なものとみなしうるとしても、その両者の起こりには、ブッダの時代を起点とすれば、実におよそ二千五百年もの時間差もあるわけで、さらに突っ込んだエビデンスが求められます。

八世紀のアイデアが今なお新鮮

そこでですが、ここで、もうこの数年にわたって取り組んできている一冊の本を取り上げたいと思います。

そこでですが、ここで、もうこの数年にわたって取り組んできている一冊の本を取り上げたいと思います。

この本は松岡正剛によるもので、彼自身も最も気に入っている一冊という、『空海の夢』(春秋社、2005年新版)です。

弘法大師とも称される真言宗の創始者、空海(774-835)について、多面な角度から深く踏み込んだ独自な考察をしている同書なのですが、私は、その中でも、著者松岡が、空海の「思想的直観は・・・現代科学の最先端のフィジカル・イメージさえ先取り」(pp.237-8)していると指摘する、その《宗教・科学の両にらみ》の視点に注目します。

まず松岡は、同書の内扉に、自分の主眼点を代弁させるがごとく、

生まれ生まれ生まれ生まれて生の始めに暗く

死に死に死に死んで死の終わりに冥〔くら〕し

と、空海の『秘蔵宝鑰』――真言密教の体系を説いた『秘密曼陀羅十住心論』十巻の要約書――からの引用をかかげ、輪廻転生を繰り返す人の生のなぞ、ことに、これは私なりにモディファイした解釈ですが、松岡自身の「生と死の連続性」への着想をにおわせています。

そこで私は、この『空海の夢』を、冒頭に書いた私自身のこころみに引き付けて、この「連続性」の解明として読み解いてみたいとするわけです。

ところで松岡は、あとがきに代えて「オカルティズムもニューエイジ・サイエンスも、・・・あまりに安易に宇宙性や無窮性と自己意識とをつなげすぎている」〔p.402〕と自制を置いており、私もその言に大いに耳を傾けたいところです。ただし、私の場合、空海や宗教を論じるのが目的ではなく、空海をはじめ仏典に見られる考えに一種の先見性を見たいとするもので、そこにはどうしても「つなげる」視点は不可欠です。

そこで、同書のうちから、慎重に選ばれた、そうした「つなげる」視点を拾い出してみます。

私は密教潮流の特質はエントレインメント(entrainment)にあると考えている。この言葉は従来の科学では「飛沫同伴」などと訳されて、沸騰によって生じた飛沫状液滴が蒸気にともなわれて出現する現象などに狭くつかわれているのだが、のちにものべるようにもっと生命論的現象や文化論的現象に広くつかわれてよい概念である。異なるリズムが同期する、あるいは、多様なリズムが協調振動をおこすといった意味である。(p.68)

この「エントレインメント」とする松岡の取り上げですが、私はこの「異なるリズムが同期する、あるいは、多様なリズムが協調振動をおこす」を、前回に述べた「空間の違和感」と同じことを対象としている、と見ます。

松岡の議論はもちろん、密教に関してであって、ことに「文化論的現象」に力点を置いてこのエントレインメントを取り上げています。しかし、同時に「生命論的現象」をも挙げており、これは、《宗教・科学の両にらみ》の視点の、科学の面に通じる指摘でしょう。

次に松岡は、空海思想の核心として「即身」――身体が即、仏となること――をあげ、その「即身」が「重重帝網」であるという。この「重重帝網」とは、宇宙を幾重にもおおう大日如来の法(=支配)の在りようようを表現したものなのですが、そこでこう述べています。

宇宙的生命を象徴する土や水や火や風や空、またこれらを認識するわれわれの立場は、そのあいだにいっさいの障害をもたない融通無碍の関係にあるはずだ。それはおそらく永遠に結びつきあい、融け合っているであろう。

これをいま仮に図示して四種のマンダラ〔引用注〕に構成してみると、ここには円融するそれぞれのイメージがあらわれて、これを観想する者にもその不則不離の陶然たる光景の動向が見えてくる。このことを別の観点でいえば、全宇宙には、文字や音声の秘密、言語やその意味の秘密、そしてあらゆる身体にまつわる秘密の「三密」が超越的に交流し、作用して応じあっている姿があるのだということ、その作用がすばらしい速力でわれわれに豊饒なイメージを与えてくれているのだということである。(pp.349-50)

- 引用注: 松岡は空海にもとづき、アジア的原郷イメージとも重ね合わせ、この四種に、大マンダラ(原図マンダラ)、法マンダラ(種子マンダラ)、平等マンダラ(三味耶マンダラ)、事業威儀マンダラ(羯磨マンダラ)をあげている。

私はこの記述を、まさに「場」を言い換えたもの、そして、「生と死の連続性」をそのように捉えたものと理解します。つまり、千三百年前の日本そしてその背景のアジアにおいて、現代のような物理学上の実験的論証はむろん経てはいないものの、純粋思考レベルにおいて、あたかも思考実験のごとく、同等のアイデアが想起されていたということです。

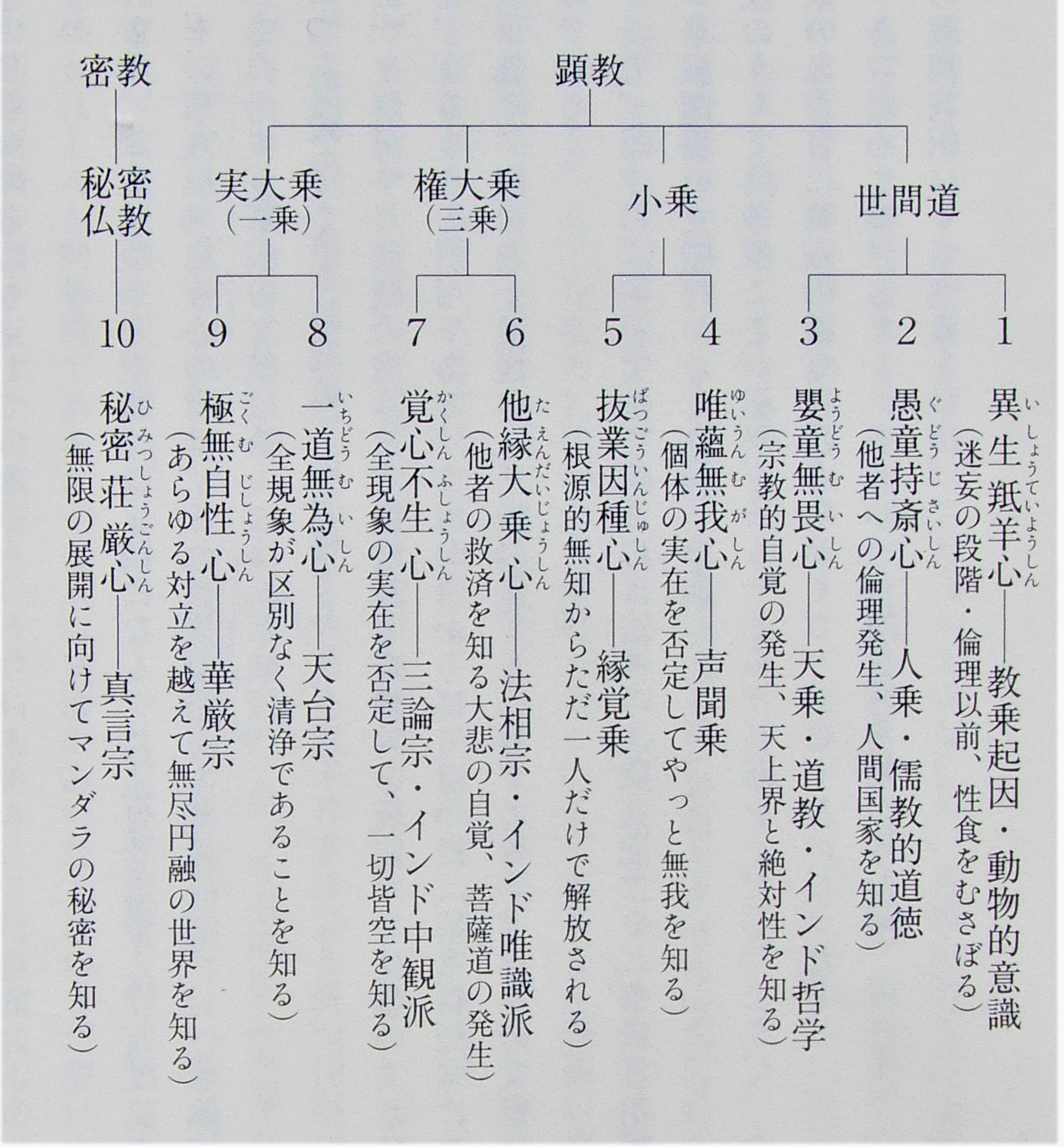

ちなみに、空海が『秘密曼陀羅十住心論』に示した体系を要約図示すると以下のようになります。これはむろん、現代物理学の追究とはまったく様を異にする体系ではありますが、思想的営為において、重なり合うものが感じられます。

そこで、宗教として日本のひとつの骨格をもたらしたこの思想的探究のもたらしたものが、今日では、量子物理学の探索において、新たな成果につながる思想的着眼点となりうるのではないかと、考える由縁です。

あなた自身はいずれにある?(『空海の夢』、p.346より)

ともあれ、これが、九世紀初頭の日本において出現していたということは確かなことです。

また、話は飛びますが、この稿を準備中、私は北パキスタンの仏教発祥の地の峰々を仰いでいました。つまり、かつての始祖たちも、その神々しい峰々を――聖山観念を抱いて――仰いでいたのは間違いなく、そこに存在する「場」が、本稿執筆に何の影響も与えていないとは、私自身としては考えられないことです。それを「聖山観念」とするか、それとも「山好き観念」とするかの違いはあれ、その何らかの“媒介体”が同じように働いており、それがいまや、物理学的――あるいは数学的――に、片やエネルギー態とも、特異な振動とも、考えられ始めているわけです。

次回は、本連載の最終回として、現代物理学の到達点を再訪し、本連載の議論と突き合わせることで、その結びとしたいとかんがえています。

【つづく】

【その5へ】