もし世界の平和を促進する仕事をすることが可能で、そしてそれは、広く尊敬される世界的宗教指導者も望む使命だとするなら、あなたはそれをしないでおくだろうか。そして、それが本当に面白い仕事でもあったらどうなのだろうか。そしてさらに、それが二万人の人たちにとっても楽しめるものであったなら。

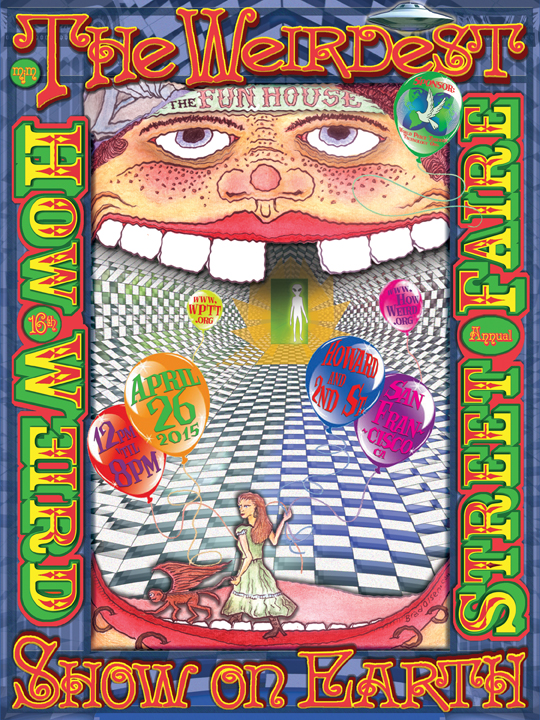

私は、平和のための祭典を創作することについて、本章の末尾にダライ・ラマの言葉を紹介するが、まずここでは、祭典プロデューサーの視点から、ある決定的な年の一シーンを紹介したい。毎年それぞれに特別な思い出はあるのだが、特に際立っているのは、すべてがうまくいった年のことである。2011年、第12回「何と変わったストリート祭り」の前夜、サンフランシスコの〔五月の〕暖かく美しい夜のことだった。4人のトップ・ディレクターと有給運営スタッフは、私たちが大成功を収めようとしている気配を実感していた。そして翌朝、目が覚めると、完璧な天気――通常、屋外のイベントでは、その成否を決める予期しない最大の要因――となっていた。大規模なイベントでは、11のすべての部門でのドレスリハーサル〔通し稽古〕が最終的に好ましい結果をもたらす。その年は12の舞台、4つの寄付受付ゲート、4つの屋内バー、60以上の契約売店、6の食品店、2社の契約企業スポンサー――Dos Equis〔ビールの銘柄〕とZip Car〔カーシェアリング会社名〕――、そしてその最も重要な、豪華な天気の日があった。私たちの催しは、10区画の会場がほぼ満員に達した。これは、小額のマーケティング予算を考えれば、成功の兆候だった。2011年には、20パーセントも増加した14,000人に近い人たちを迎え、すべての部門は高収益で、そのいくつかの部門はことに優れていた。それは、総収益で10万ドル以上を生み出した私たちの最初の年だった。そして、それを毎年の目標にすることが、私たちのベンチマークとなった。それは、長い間求められていた目的地に「到着」したように感じられた。しかし、ここに来るまでには、30年間にわたるパーティー創作のキャリアが必要であった。そこには、その道中で克服しなければならなかった多くの関門があった。

この催しが現在の規模にまで拡大してきたため、「何と変わったお祭り」にまつわる準備が毎年、複雑になってきている。サンフランシスコ市とその担当員との交渉は、毎年、新しさをもたらしている。この章の最終編集をしていた時、私は翌年のお祭りのための準備の再点検を行う必要があることを思いついた。私たちの第15回祭りのために新たな交差点へと拡大したいとの要請は、当初、拒否されていたが、拡大できなければ公共安全上の問題にもなりかねないとして、その決定の再考を促した。その結果、ひとつの妥協を引き出せ、要求の広さの半分だが許可された。以下はその際に、私が送ったメールである。

拝啓、サンフランシスコ市および市警察担当官殿

2014年の「何と変わったお祭り」の認可区域に関し、今週か次週に、会議の設定は可能でしょうか。そこで基本的に解決すべき案件は、その認可区域の面積の約30パーセントの拡大提案で、この拡大はオフィスビルに囲まれたファースト・ストリートの交差点へのものであるため、住民への影響はそれほどではないと予想されます。むしろ私たちにとっての問題は、既存の認可区域が、さほど精力的マーケティングを要せずとも、例年の参加者を上回ることです。さらに、私たちはミッションとセカンドでのゲートを、バッファーとしてミンナ・アレーに戻し、歩行者への厄介を和らげようと考えています。この有効な変更を行い、認可区域からミンナ・アレーを外し、加えて、工事のため2つの大きな駐車場を認可区域から失っているという事実もあり、2014年には面積は10パーセントの縮小となっているにも拘わらず、このイベントはかってなく人気のあるものとなっています。拡大承認が得られなければ、祭りの群衆は非常に高密度になり、市警察の懸念すら高めることが予想されます。以上の件について、お目にかかって議論できることを待ち望んでいます。

敬具「何と変わったお祭り」プロデューサー、ブラッド・オルセン

思い出深いパーティーを開催しようとの私の情熱は、ティーンエイジャーの時に、兄のクリス――同じ高校の数年上で、ビールを飲み、女の子を追っかけるたくさんの友人を持っていた――に影響されて始まった。私と同年齢の友達といっしょに、たとえ母親が二階で眠っていても、私たちは集まりを催し始めた。当時、私と兄と妹のマーシは、イリノイ州アーリントン・ハイツのリージェント・パークという地区で、この上なく幸せに育っていた。私たちの自由主義者の母親は、クリスと私が半地階の寝室で数度の素晴らしいパーティーを催すことを許した。しかし、本当に思い出に残るパーティーは、彼女がウィスコンシンに絵画旅行で出かけているの時のことだった。私たちが開催した最も忘れられないパーティーとなったそれは、夏の暑い夕方、母親は留守で、近隣の大勢の友達とローリという新しい女友達が、酔っぱらって〔負けた人が服を脱ぐ〕ストリップ・ポーカーをしていた際に起こった。飲酒が一服し、私たちは近所のプールにでかけ、フェンス乗り越えて、みんなで裸で泳いだ。パーティー騒ぎは、ローリが真裸で家に帰ってきたところを見てショックを受けた隣人たちが、仲間のうちの一人を見つけた夜明けまで続いた。それは、旧友たちが一緒に集まる度に大笑いとなる出来事であった。

リージェント・パークの仲間の数人は、私とともに、ノーマルという町にあるイリノイ州立大学に入った。私とそうしたリージェント・パーク出身者は、寮で出会った二人の友達を加え、キャンパスの外でパーティー・ハウス「The Box」を始めた。その売り物は、十数個のビール樽、数百人の学生が出入りするパーティーを特徴とするもので、ことにライブバンドは金網をへだてて演奏していたので、演奏中に瓶が飛んでくるような「Bob’s Country Bunker style」ではなった。私は同大学ではビジネス・マーケティングとアートの二つを専攻し、5年後に卒業した。大学で私が考えていたことは広告の職業だったが、イリノイを出発して世界旅行を始めた時にそれは変った。もし私が自伝を書くとするなら、その題名は「ノーマルから変わり者に」とするだろう。

大学を出た後、私は独りで旅行を始め、最初は1988年の数ヶ月間をヨーロッパで、そして1991年からの3年間は世界中をまわった。また英語教師として私は、日本の京都の有名な二条城の近くにある「チェリー・ハウス」という古びた同僚宿に住んだ。英語教師仲間や意気投合した学生たちと一緒に開催したパーティー「Psycho Bash」シリーズは、いまだに連絡を取り合っている者たちの間での話題の種となっている。日本を後にして世界中を旅行していて、タイのパンガン島の満月のパーティーでは、私は電子音楽に出会った。私が旅を続けるうちに、オーストラリアではDJパーティーに遭遇し、そして最も重要なのは、インドのゴアで夜間のトランス・パーティーで、私は3人のアメリカ人と出会い、1年後にサンフランシスコのハワード・ストリートにCCC倉庫を持つこととなった。私はこのCCCに、1995年の発端以来2001年に転出するまで住んでいた。この年は私がCCC Publishingという出版事業を開始した時でもあった。

このCCC倉庫は、いろいろ混ざり合った地区にある大きな商業ビルに挟まれて位置するという理想的なもので、私たちは、誰にも気兼ねすることなく、夜通しのDJダンスパーティーを催すことができた。私たちは、この場でほぼ毎月一回、そして年に数回は他の室内あるいは戸外のパーティーを開催した。私たちは6年少々の間に、100回以上の無許可のイベントをプロデュースした。誰もが逮捕されず、医療的事故もなく、損もしなかったことを考えればそれは大成功であり、そして最も重要なことは、驚くべき新しい交友関係が芽生えたことだった。 CCCパーティーを開催したことでの唯一の悪い結果と言えば、それが非常に人気を獲得したため、スペースの制約のため、最後には、入ろうとする4人に3人を追い返さなければならなかったことである。イベント創作にあたってのこうした経験は、集まった人たちのために、拡声器を設置し、CCCパーティーの様子を外でも判るよう準備させた。こうして、「何と変わったストリート祭り」は、家族を含む、誰でも参加できるものとなり、屋外で電子音楽にあわせてダンスする素晴らしい時間を過ごせるものとなった。その 15年間の毎年の開催のなかで、「何と変わったお祭り」は一度も損をしたことはなく、犯罪や重大な医療事故も起こしていない。そして、最終的には、安全なイベントの開催に徹するするという我々の姿勢を市の担当者が認めていることである。私たちのファースト・ストリートへの部分的な拡大の要請も、本書が出版される時までには、承認されることとなった。

スティーブン・T・ジョーンズは、サンフランシスコ・ベイ・ガーディアンの編集長であり、CCC出版の本『The Tribes of Burning Man』の著者である。彼は、第12回目のお祭りの一週間後、自紙に次のような記事を掲載した。「私の本を出版したブラッド・オルセンと彼の『何と変わったストリート祭り』クルーは、サンフランシスコでこれまでの最高の屋外ダンスパーティーのひとつを提供した。私はこれを誇張して言っているのではない。ただ、それに参ってしまっただけだ。そして、その日が最高となった妙に暖かなサンフランシスコの天気が、さらにそれを引き立てたと思う。そう、私たちパーティー好きがつむぎ出す、豊かな人生そのものだ。そこで、またお会いしよう」。

大学ではマーケティングを専攻しながら、私は、どんなビジネスであろうと、その最高のマーケティング方法は、それが無料か、あるいはほとんど金をかける必要がない、という秘訣を発見してきた。そもそも最高のビジネスとは、マーケティングなぞ一切必要としないものだ。しかし、どうすればそれが達成されるのか。「何と変わったお祭り」にとって、それは、参加者に来年も待ち遠しいと期待される特別なイベントにするという私たちの目標に沿うことであった。参加者らは、この面白い名前を覚えていて、友達にそれを話す。これが私たちの小予算マーケティング方式の有効性の核心である。このイベントは、今や大きく成長し、むしろ大きくなり過ぎてその継続を危険にさらす恐れすらあるため、そのマーケティング法を抑制する必要さえ生じている。最高のパーティーは、どんなに混んでいようと、誰もがこぞって入りたがる、そういうものだ。それが、地域の特性に徹するようなものであれば、それはもっと閉鎖的なはずだ。私たちのスポンサーはすべて、私たちが依頼したからではなく、先方からやってきたもので、私たちは私たちのイメージに合うスポンサーをのみ受け入れている。

「何と変わったお祭り」をさらに説明するために、2010年にOpenMic.USネットワークの社長デービッド・クラバーに返答した私のメールがある。

あなたの提案を送っていただき、ありがとうございます。「何と変わったストリート祭り」への理解を広げ、その参加者を増やすためにタレント・コンテストを組織するというあなたの事業計画を了解しました。ただ私は、それが他のイベントのためにはうまく働くとは理解できます。しかし、私たちが「何と変わったお祭り」と呼ぶ非常に独特なイベントについて、幾つかの点で、あなたは解ってはおられない。

1.私たちは11の舞台をすべて、DJ集団に委託し、彼らは自身の音楽のスケジュールを持っています。

2.ステージで演奏される音楽は、バンドや歌手ではなく電子音楽です。

3.「何と変わったお祭り」に参加する人々は、自分自身の扮装をしています。

4.私たちは、使用できる認可区域のほぼ限界に達しています。

5.私たちのイベントは非常に人気があり、極めて基本的なもの(ウェブサイト、ポストカード、ポスター)以外、これ以上の広告を必要とはしていません。

6.もし、タレント・コンテストを試み、たとえそれにコストがかからなくても、それは私たちの他の10の舞台――音楽が演奏されダンスしている――での人々の関心にそぐわないものとなります。

したがって、私たちのイベントには適していません。敬具 ブラッド

「何と変わった(How Weird)」というイベント名――ストリート名「ハワード」(Howard)をもじって作られた――について、思いがけない結果がある。それは、Weird という言葉そのものの起源の発見であり、それがこのイベントの性格にまさにぴったりしているとの事実である。というのは、このイベントの創設後何年もたって、私は、「weird」という言葉がノルウェー語の「wyrd」に由来するという事実を発見し、その語が、未来を予言するノルウェーの伝統における、未完成あるいは完成したルーン文字の刻まれた巨大石を意味することを学んだ。つまり、「wyrd」は結果や運命をもたらす行為を意味し、それが結果的に私たちの運命的な名となっていることだった。自分がノルウェー・ドイツ系の祖先をもっていることから、このイベントが始められてしばらく後にこの小さな事実が私の注目を引いた時、いかにも意味深長なものを感じさせられたのであった。

「We Are All Weird〔誰も皆、変人さ〕」の著者、セス・ゴディンは、「変わった面が私たち自身だ。それは禁止を取り払い、行動をおこして、私たちとは、新たなことをなす変わり者であることを示してくれている」と書いている。私たちの非営利組織はいく度か、他の都市で「何と変わった」イベントを作りたいと、私たちの名前やテーマを借りることを求める他のプロデューサーからの問い合わせをもらっている。面白いことに、アメリカのほぼすべての都市にはHoward Streetがあり、私が訪れたいくつかの都市では、How Weird式のイベントが適してさえいた。「何と変わったストリート」が、パレードだの、ビーチだの、カーニバルだのの「祭り」になろうと、私はあらゆるところでそれが催されるのを見たいと望んでいる。

〔なお、本訳読版では、著者の協力を得て、本章末に2000年から2018年まで(原本では2014年までの白黒画像)の各年のポスターをカラー画像で掲載〕

「何と変わったお祭り」の結果、楽しい時間と触れ合いを持った人たちに加え、私はさらに、私の著書の読者からの感想――私の書いた内容に啓発されたと言う――をもらっている。彼らは私が提供した情報に触発されたと述べている。それは私にとって、いっそう予期していない結果である。ここに私の最初の本の読者による典型的な手紙がある。

こんにちはブラッド

僕が13歳(17年ほど前)の時、親友があなたの本「World Stompers:Global Travel Manifesto」をくれました。それは述べていた。 「最初に旅行し、次に成長する」。

僕(今は30歳に近い)は、自分こそ、その好きなことを実行する人だと判った、その数少ない人たちの一人です。

とにかく、この本をありがとう。それは私の人生を作り出しました。

過去の私の行動が、現在への、そしておそらく将来へもの、前向きな刺激を提供し続けていることが解ったとき、それは常に私に「暖かいふくらみ」を与えてくれている。しかし、〔別の〕意図しない結果は、その両方への道を閉ざしうる。攻撃的な読者は私に口論を挑もうとしてきた。しかし私は、その手には乗らない。言い伝えのように、「それを切り抜けるためにはすっかり忘れ、それを再燃させないためには十分に覚えておきなさい」。私が、上げ足取りや恩着せがましいコメントをどう扱うかは、それを熟知のうえで、自分が言っていることが真実であり、常に論理に従い、そしてもし自分が間違っていると覚ったならその誤りを認めるという、私の流儀に従うこととなる。私の祖父はいつもこう忠告してくれた。人は「自らの冷静さを失ってはならない」。私がもし他人からの侮辱を跳ね返したなら、その侮辱はその人に向かう。私にとって、明らかに否定的なコメントは、アヒルの羽毛の上の水滴のように転がり落ちる。それに執着はしない。私は必ずしも誰もが「何と変わったお祭り」や私の編集内容を評価してはいないことを理解しており、私を見下げる人たちを怒らせたりはしない。その代わりに私は、否定的なものを肯定的なものに変えようと試みる。私はすべての批判を建設的に解釈しようとする。時には、何かあるいは誰かが本当に私をいらいらさせても、私はこのことを人生の教訓と受け止め、私はそれを肯定的に変える。人を苛立たせることとは、実は、私たちが自分で見たくないものをそこに見るからである。

私は、京都に住む機会があった1991年、素晴らしい人生の教訓に出会った。日本の人たちがどんな種類の教師にも抱く深い敬意に、私は本当に驚かされた。私は、大学を卒業したばかりの青二才にすぎなかったが、日本人が医師やパイロットに向ける目と同じような、深い敬意の〔対象となる〕地位に着いている〔ことを覚った〕。それは私がとても背が高かったから〔背丈2.06m〕でも、私の見解からでもなく、私が英語の教師の仕事をしているからであり、教職に就いていることが、知識を与えて人に貢献するという、良い天職とみなされていたからだった。東アジアの人々にとって、教師であることは大きな栄誉であり、同時に大きな責任を負っているがゆえの、敬服と敬意の対象なのであった。

旅から得たもうひとつの感銘させられた教訓は、インドのプネにある「オショ国際瞑想リゾート」を訪れた際に学んだことだった。私は、とても簡単なメッセージに出会い、それは多分にどこでも出会えるものであり、それを今日ではいっそう完全に理解し、かつ、取り組みつづけていることである。そのメッセージとは、私がその僧房に到着した時には彼はすでに亡くなっていたが、インドの霊魂的師匠であるオショにより示されたもので、「エゴを失くせ」というものであった。その当時、それは私には意味をなさなかったが、ついに私が「意味ある偶然の一致」に気付いて以来、私はそれをどこにおいても出会い続けている。「エゴを失くせ」という考えは、他者への奉仕を示唆するだけでなく、共感と思いやりの立場――愛と肯定の姿勢――に自分を置くことにつながる。エゴを失くすという心構えに立つと、人の個性はあまり重要ではなく、自分の利己的な欲望を超えて見る直接性に取って代わられる。そういう次第で、自分自身についてのこの章を書くことは、容易なことではない。

他者への奉仕の逆は、他者へ配慮する前に、自分の願望、必要、そして個人的満足を優先させることである。自己への極度の奉仕は、犯罪的精神病行動の状態へと変わりうる。それは、自らのエゴが支配的になることが、自然か育成か、いずれの結果かを問う。どんな結果をもたらそうと、私たちは犠牲者ではない。私たちの自由意志は、どういう人になりたいかを定義する人生の選択をなすことを可能にする。因縁や人の影響に関して、他者の援助への貢献を含め、よい暮らしよりも、もっと重要なことは何だろう。自分自身のことより他の人に貢献することを考えるのは、完全に非生産的なように思えるかもしれないが、私はこれを人生の真の幸福への道であると発見した。このシリーズの『Future Esoteric: The Unseen Realms〔「東西融合〈涅槃〉思想」の将来性〕』では、いくつかの章で、地球を訪れている様々なETたちが誰であるのか、そして地球の人々に関する彼らの意図は正確に何であるかを議論している。「自己への奉仕」を実践するETと「他者への奉仕」を実践するETとの間には区別をおくべきである。私たちは、〔たとえ誰とでも〕、他者に奉仕している人たちとは手を取り合ってゆくべきだということは驚くべきことではない。自分自身に奉仕している人たちは、潜在的に人類に大きな害を及ぼしている。

私が自分の人生の選択可能であったものと実際に選択したものを比べ、すべての可能な道を振り返ると、私は常に驚かされている。それがいつであろうと、私の人生のうちのどの地点でもの別の選択は、現在、私が進んでいる道を後戻り不可能なまでに変えてしまっただろう。私の二十代前半のひとつの選択は、私の全人生をシカゴでの異なった経歴にとどめたか、あるいは、私をどこか別のところに暮らす、平均的に2.5人の子供を持つ家庭の主とさせていただろう。だがそうはならず私は、サンフランシスコの太平洋から20区画のところに住み、2万人の人たちの集う毎年のお祭りを開催し、自宅兼仕事場での自己充足できる出版業を営んでいる。大学時代に誰かが、これが自分の中年生活だと言ったなら、私はそれを多分、信じはしなかったろう。繰り返しとなるが、意図しない結果が私を非常にユニークな生活の道に導いた。だから私はここにおり、この選択に弁護不要な満足感をいだき、それが自分の道になったとして、この人生の顛末を楽しんでいる。私は日々感謝することを忘れまいとし、生きて迎える毎日が真の贈り物であると自らに言いきかせている。

数年前、私は、チベットのダライ・ラマについてのPBS〔米国のテレビ局のひとつ〕の特別番組を見ていた。そのダライ・ラマは今、インドのダルマサラで亡命生活を送っている。その中でナレーターが、世界平和の創造のために普通の人にできることは何かと、聖人に尋ねた。ダライ・ラマは「彼らは、お祭りを催して人々を結集することができる」と答えた。私は驚きのあまり口をぽかんとあけたままだった。なぜなら、それはすでに私のしていることであったし、なによりも、その世界平和をめざす非営利組織「何と変わったストリート祭り」を始めた時、そんな知恵ある助言など得てもいなかったからだ。そしてそのナレーターが「だがダライ・ラマは、そうしたお祭りに個人として参加したくはない」と続けた時、私は笑いを抑えられなかった。

ダライ・ラマは、世界で最も尊敬される宗教指導者の一人である。彼の価値観は、私自身のそれと極めて近いものがある。ことに、彼が「私は、すべての宗教は、人間の良さを培い、すべての人間に幸福をもたらすという、同じゴールを目指していると信じている。手段は異なっているように見えるが、終わりは同じである」。この点に関して、もし私たちがそれを選んだ時、私たち一人一人は至高の良い能力を持つこととなる。私たちの行動は、想像を絶する形で他の人々に波及効果をもたらす。私たちが、信念や限界や付随物がなくても快適になれる時、私たちはそれぞれ独自のバージョンの自由を体験する。人生は私たちが望むパーティーではないとしても、そこで生きている間、私たちはだれも踊るべきである。

もしそうすることができるならば、世界には希望がある。ダライ・ラマは注視する。「今日の我々が直面している問題――激しい紛争、自然の破壊、貧困、飢餓などなど――は、人間が作り出した問題であり、人間の努力、理解、そして兄弟姉妹の感覚の発達によって解決することができる問題である。私たちは自らと、共有するこの惑星のために、普遍的な責任を育む必要がある」。

ダライ・ラマは、もし、誰もがそうしようと決めるなら、ユートピア世界を提案する。私も確かに、その一員である。あなたはどうなのだろうか。本書の「スライブ」部の最終章である次章では、イエス・キリストの教えと同じく、過去数千年の間、その知恵ある生涯が数十億人の人々に影響をもたらしたブッダの人生を論じる。私は、彼の人生の教訓と時代を超えた事例を、自分の人生へのインスピレーションと見る。ダライ・ラマもそうである。

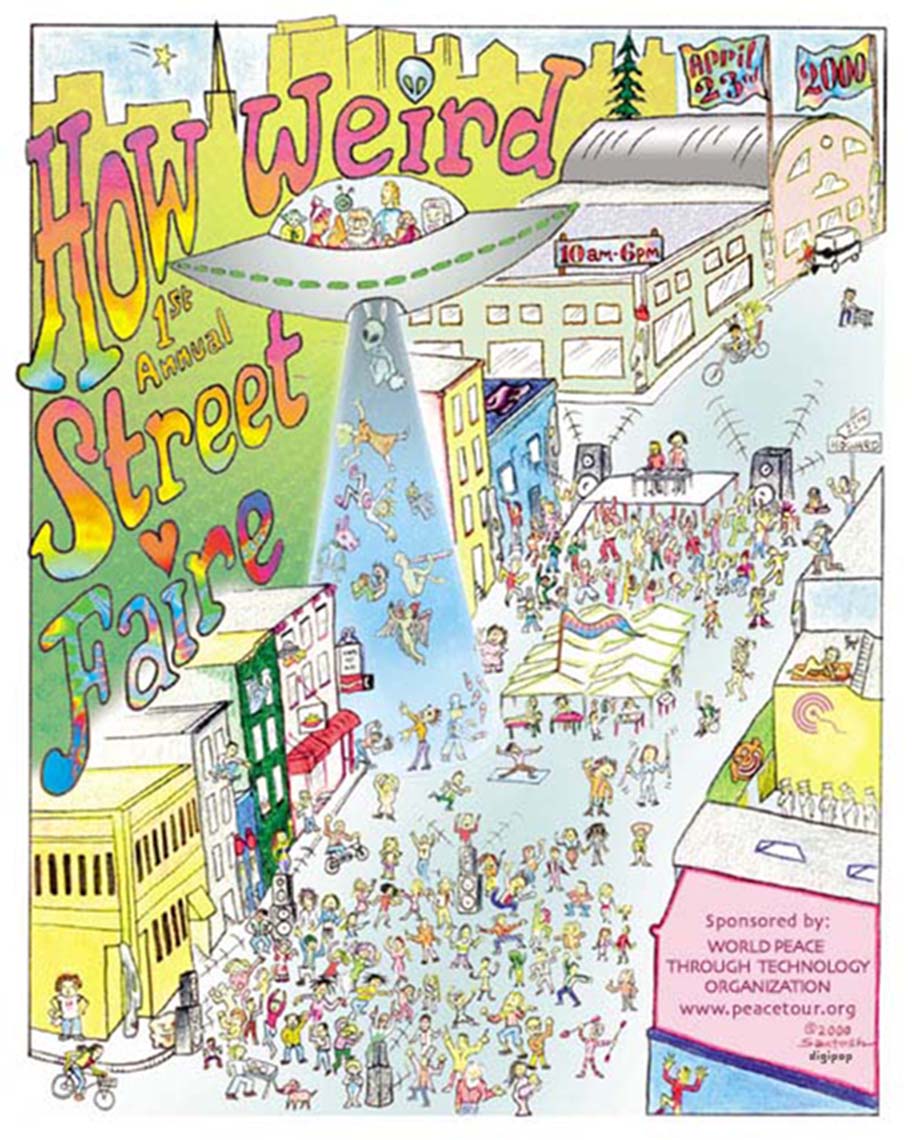

2000年:UFOが参加

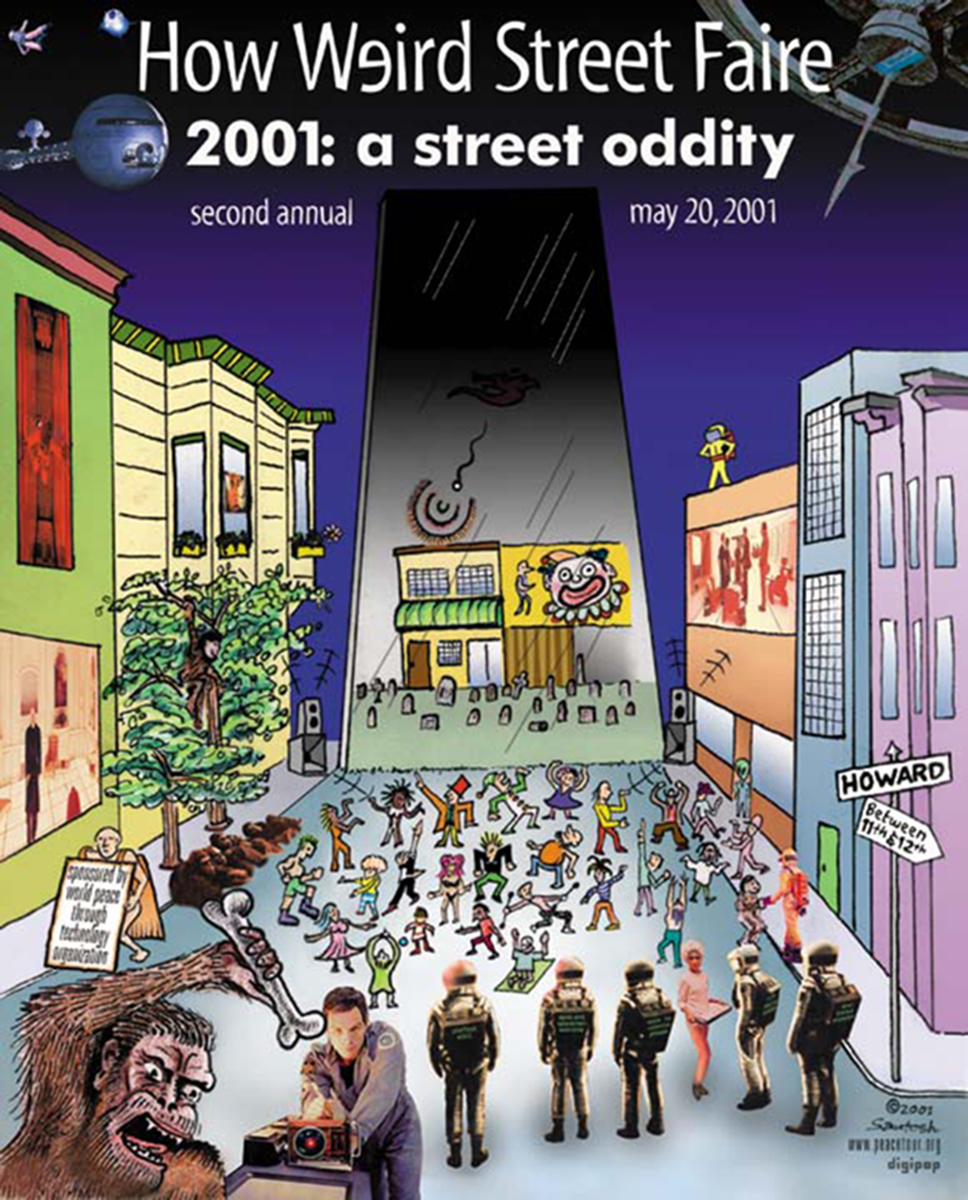

2001年:ストリートの変人たち

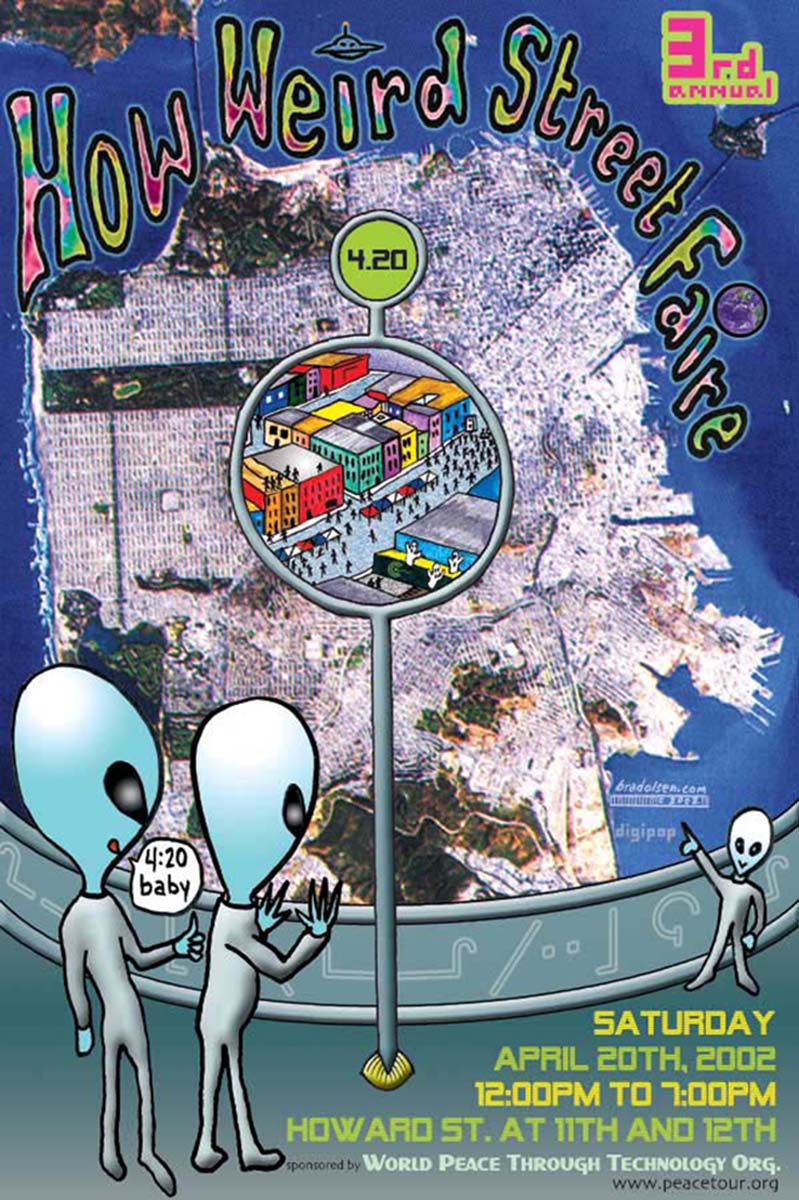

2002年:4月20日ベービー

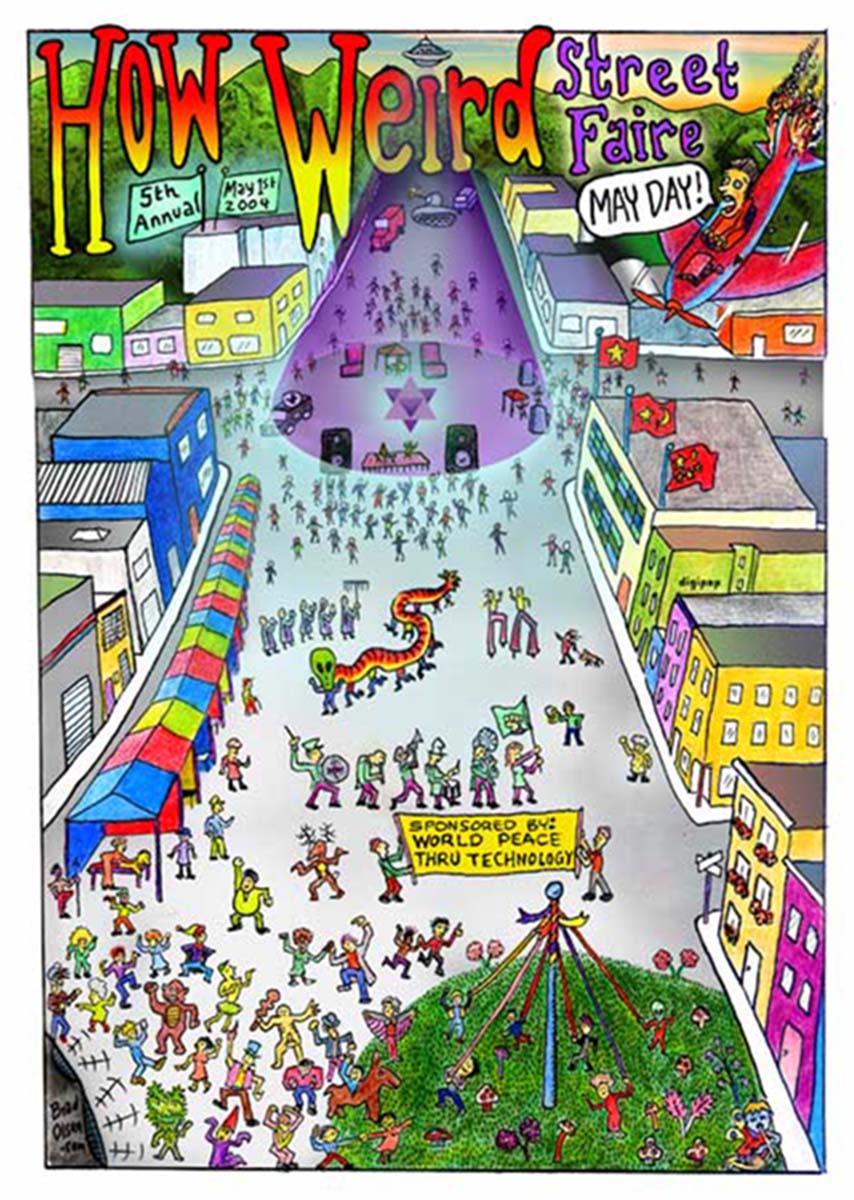

2004年:メーデー! メーデー!

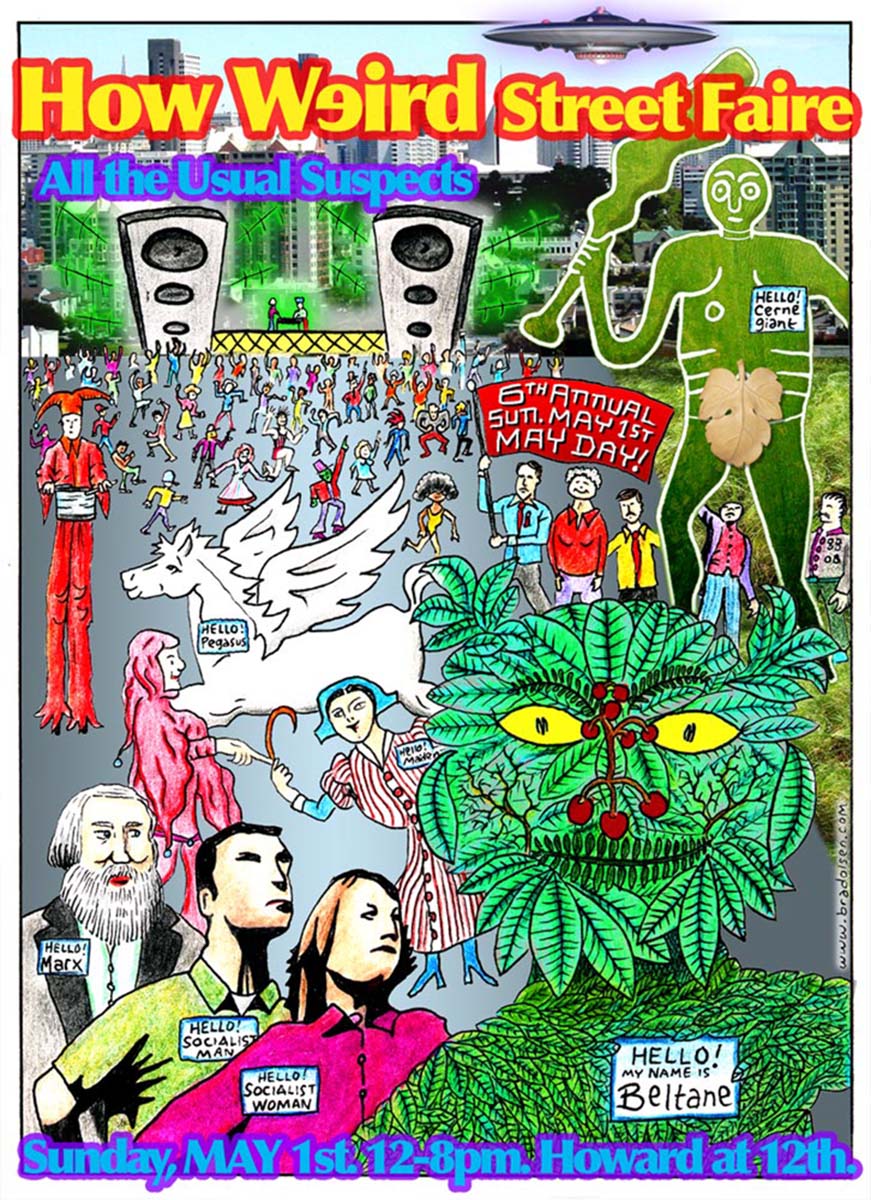

2005年:みんな普通のあやしき人々

2006年:私たちの変わり種を支援しよう

2007年:奇妙な5月

2008年:大脱出(われらみんなの行動日)

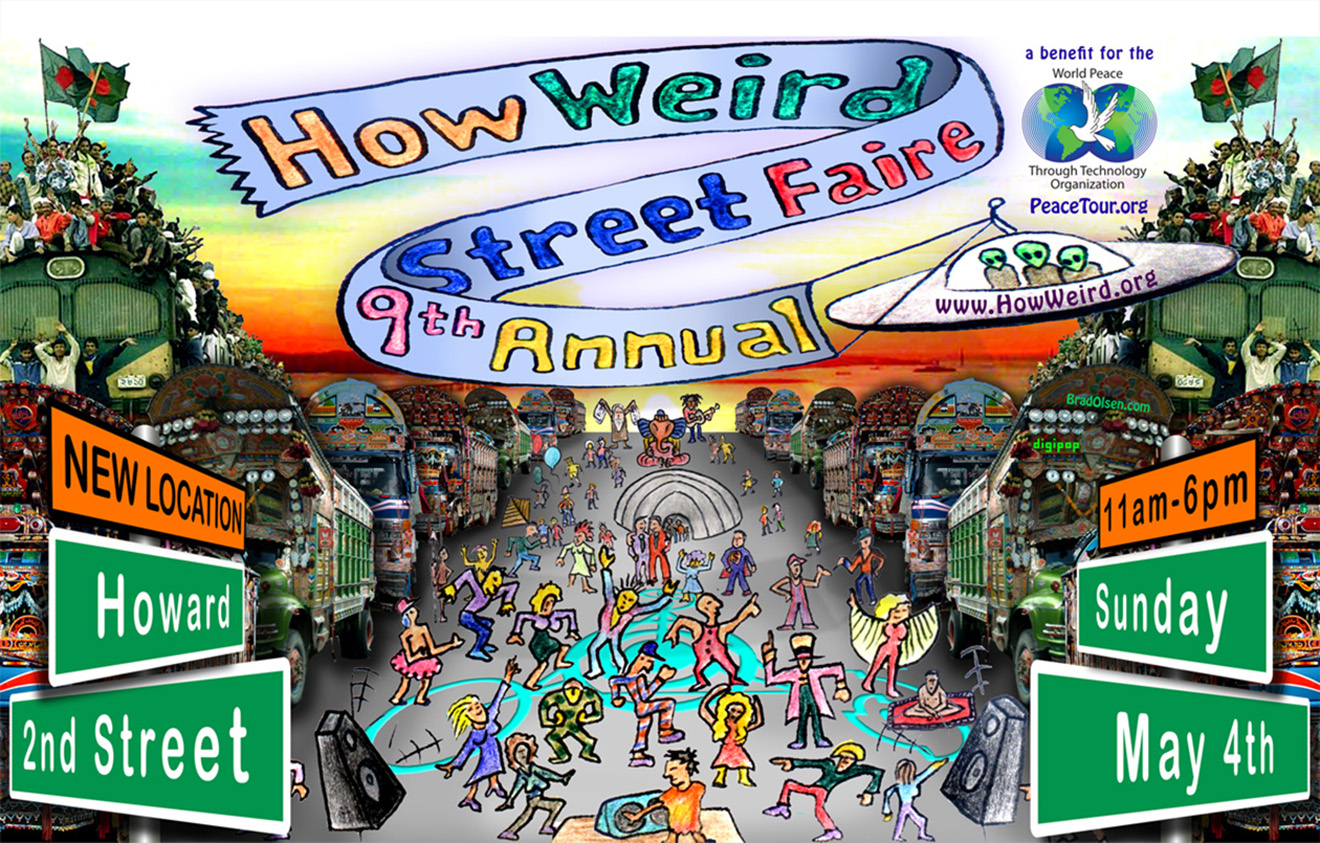

2009年:ロボット化した社会基板

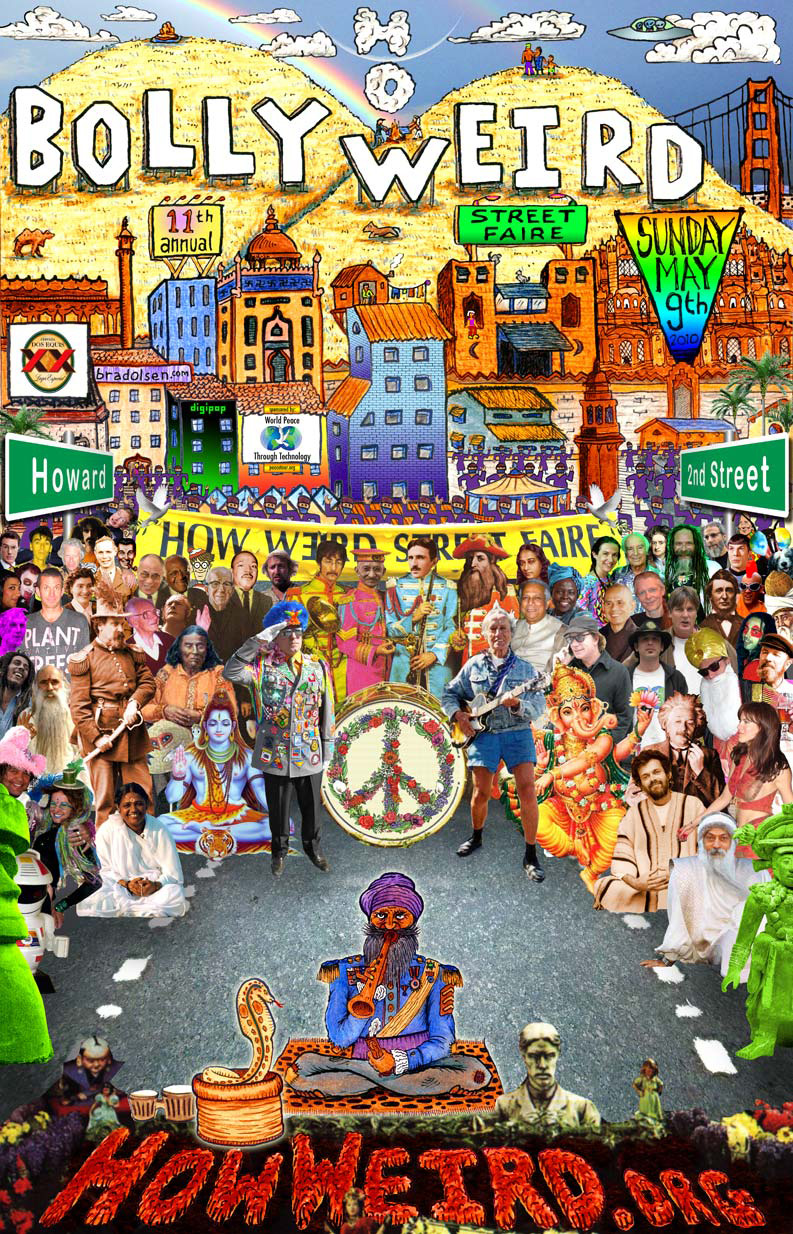

2010年:変わり種ボリウッド

2011年:神秘世界

2012年:誰もが待っている13番目の月

2013年:ウェァディ・グラ〔マディ・グラのもじり〕

2014年:宇宙に出た「何と変わったお祭り」

〔以下は、原書にはないその出版後のポスター〕

2015年:地球上で最も変わったショー

2016年:地球という水晶玉

2017年:変人たちの夏

2018年:燃えるディスコ・ミラーボール

【本章完了】

参考文献

Godin, Seth, We Are All Weird. The Domino Project, 2011.

For more information on the WPTTO and the How Weird Street Faire, please visit our websites: www.peacetour.org and www.howweird.org

| == 本書の《もくじ》へ 「もくじ」の中の《本章》へ == |

Modern Esoteric: Beyond Our Senses, by Brad Olsen

http://cccpublishing.com/ModernEsoteric www.bradolsen.com

with permission, (c) Brad Olsen, 2018