1月17日から26日まで、ニュージーランド(NZ)へ“トランピング”(山歩き)に行ってきました。

NZと言えば、オージーにとってはもう一つの州みたいな親しさがあり、しかもその地形が対称的に異なっていて、特にアウトドアー派にとっては魅力の隣国です(ラグビーファンには宿敵ですが)。

そういうNZの南島の北端に、エイベル・タスマンという名称の小さな国立公園があります。今回の私たちの目的地は、その国立公園内の海岸沿いのルートで、その50数キロを、4泊5日というややゆっくりとしたペースで踏破してきました(別掲記事参照)。

その「トランピング」中に出会った人たちの多くは、地球のはるか反対側からの来訪者たちで、英国、ドイツ、オランダ、フランスあるいはイスラエルなどからのバックパッカーたちでした。むろん、当地は夏休み中で、地元キウイの家族連れにもいろいろと出会いました。

さてそうしたひと時の中で、私は、二つの《対照性》を見つけていました。

ひとつは、日本の同様な国立公園なら、まずはその「トランパー」たちの主勢力は“熟年”世代でしょう。それが当地では、目にもまぶしい男女若者たちの世界で、ざっと見積もって、その平均年齢は二十代後半あたりでしょうか。ともあれ、私や同行の友人のような60代のロートルは、ある種の異端派と自認させられることとなりました。

二つ目は、そうしたトランパーたちなり、通過した都市や町なりが、どこか時代離れした感の伴う、西洋人の世界であったことです。

NZもオーストラリアも、共に屈指の多文化な移民国でありながら、少なくとも今回おとずれたNZの一角に限っては、アジア人の存在感は極めて薄く、ことにトランパーたちは、上記のように、みごとな“白人”一色の世界でした。

つまり、今回のNZへの「移動」は、私にとって、特異ながら相当ピュアーな「西洋」社会への移動であり、改めて、東西の対比に注目させられることになったわけでした。

もちろん私は、長くオーストラリアに常住しており、普段から「西洋」社会を体験してきているはずです。そうなのではありますが、今年で満三十年ともなる時間的、生活的長さが累積した結果、私の周囲には一種の緩衝帯ができてしまっています。そうして、オーストラリアという白人ルーツであるはずの国との接触面も、いつの間にやら自分流に“カスタマイズ”されていました。

そうした日常が、今回のNZへの移動体験により、ある新鮮さを伴って、過去三十年に積み重ねてきた「西洋」との多々の遭遇感覚を再度思い出させて、自分にまつわる東洋性とこの地の西洋性の対比に、改めて喚起させられるものがありました。

そうした東西の相違を、ここでは、「東の座標軸」、「西の座標軸」にプロットしてみて、一連かつ多元な東西移動にまつわる「ステレオ視野」を再度一望してみようというわけです。

まず、今回同行した相棒についてですが、彼はオーストラリア生まれの純正オージーです。しかしその血族的背景は、父親がインド生まれのユダヤ人、母親がスコットランドの名家出身という多元な白人系人物です。加えて、私は、友人知人のうちで、彼ほどの現生実務の能力者に出会ったことはなく、また、世界の諸事についての博識という面でも、彼の右に出る人物を知りません。そういう次第で、私は彼に関し、その現実性判断について、大いに信服を置いてきています。

そういう彼とは、親しい友人同士および仕事仲間となってもう二十年以上にもなり、最近、こと西洋人からみる西洋社会自身について核心をつく対話をやり取りしてみたいと、あるテーマを温めてきていました。そして今回のNZ旅行は、それを実行するいい機会であると期待をかけていたのでした。

そこでそのテーマですが、それは、この連載講義の主題でもある、「移動」と「固定」について、それの洋の東西を分ける違いへの拡大適用とも言えるものでした。

いうなればそれは、《「移動」の西洋、「固定」の東洋》とでも言える、私の抱く一大仮説でありました。

そして今回、深緑の木漏れ日の中の山道を、ちょっと重たいザックを背に、絵のような風景をたどりながら歩きつつ、そこで私が彼に提起した話は以下のようなものでした。

大航海時代から植民地時代という民族総「移動」の時代を抜きにして、西洋文明はありえない。そしてその結果の帝国主義時代、東アジアはそういう西洋が東洋と遭遇する主舞台となった。

それまでのアジア、ことに、大陸から適度に隔たった島国を特性とする日本は、特にその自国圏内に「固定」し、内的調和を追及する非移動の文化圏を形成していた。

これを、別の歴史用語で言い換えれば、近代の西洋、封建時代の日本とも言える。むろん、日本の特徴を全アジアに適用するのは無理があるとしても、大航海時代も植民地時代も持たず、内的繁栄を追及し、それがゆえに封建制を延命していたというのは、東洋の共通な特色であった。

そこで、視点はやや飛躍するが、そういう「移動」の西洋があったからこそ、金融や科学という「抽象化」の世界がそこに発達した。つまり、《大地との絆》を断ったその飛躍行動を裏打ちしたのがそうした抽象化で、それが近代と封建とを分ける分岐点となった。 その「絆」の切断による抽象化をさらに進めれば、実態経済からも離脱した今日のマネーゲームの世界への到達もありえる話である。

一方、そうした西洋のとった《大地との絆》の切断という方法を採らなかった東洋は、おのずから、所与の環境への深化の道を歩んだ。それが他方では封建制の持続をもたらしたものの、西洋のように自然環境に征服的に向かうのではなく、調和的に接する文化・文明を育てていった。

今日、地球は狭くなったものの、人類は、この惑星という所与の環境から脱出し、「移動」してゆく先をもたない。そういう意味では、これまでの「移動」と「近代」と「抽象」という手段は、もはや有効性を減じざるをえない。

他方、地球環境との調和を追求してきたという意味で、東洋的な「固定」と《大地との絆》の深化をはかるという働きは、人類にとって未来的であると言える。

こうした私の提起に、彼が示した反応は、「そういう単純化はあった」と、私とはやや角度を変えた視点からの共鳴でした。

私は彼から、西洋文明の立場からのそれなりの反論を予期していたのですが、この予想以上の全的共鳴に接して、自分の仮説への自負を強めるとともに、彼が実務家であるだけに彼の寄って立つ現実選択の厳しさを改めて垣間見る思いを深めていました。

そういう彼は、三島由紀夫の愛読者です。そして、「三島は、思想家としてはおそまつだが、日本美の表現者としては群を抜く」と的確に指摘します。

私は、日常生活レベルにおいて、彼ほどに日本文化への偽りのない愛着と理解を示す西洋人に出会ったことはありません。

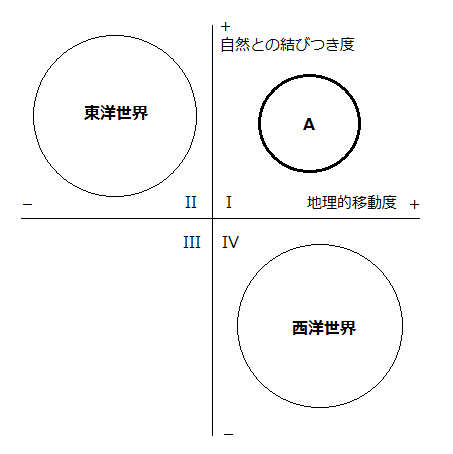

このような仮説を背景に、私は、以下のように、《自然との結びつき度》を縦軸に、《地理的移動度》を横軸として、西洋と東洋の座標位置を定めてみたいと思います。

そう定めてみると、この二軸による座標のうち、第II象限に東洋を、第IV象限に西洋を位置させることができます。

そう定めてみると、この二軸による座標のうち、第II象限に東洋を、第IV象限に西洋を位置させることができます。

するとどうでしょう、上座標に「 A 」で示した「地理的移動度」でも「自然との結びつき度」でも両方にプラスである第I象限があることに気付かされます。

いうなれば、地球というこの所与の環境と、「具体的」にも「抽象的」にも活性的である、東洋でもあり西洋でもある、第三の世界の存在がここに提示されています。

(ちなみに、空白の第III象限は、移動も自然との絆にも乏しい、今の東京のような、現代の都会蟄居生活か?)

さらに、先の講義を振り返れば、戦後の「マクロ」から「マイクロ」へのその変遷は、この座標の第II象限から第IV象限への位相転換とも目されます。

また、上の座標軸の平面から垂直に(画面から読者の方向に)第三の軸を立て、それを「“神”的奥行き」の軸と見立ててみると、「 A 」で示した第I象限の上部にこうして出来上がる立体空間とは、キリスト教的絶対世界観と仏教的輪廻世界観とを融合させた、両義的世界観が描き出されてきます。

私は、この両義的世界を、私たちの現世界の3次元空間に時間次元を加えた四次元世界のその先に想定される、宇宙的な《未知多次元世界》と名付けて、次回の講義のテーマとしたいと思います。

言わば、この《未知多次元世界》を“擬人化”すればいわゆる神となり、それを科学として追究すれば遠大な宇宙物理学となります。

むろん、私はそうした科学的追究の手段も能力も持ち合わせていません。しかし、この《未知多次元世界》を“擬科学化”することくらいはできそうだと思っています。

想うに、この世界こそ、未来の「大航海時代」を想像させる次の「移動」への海図です。