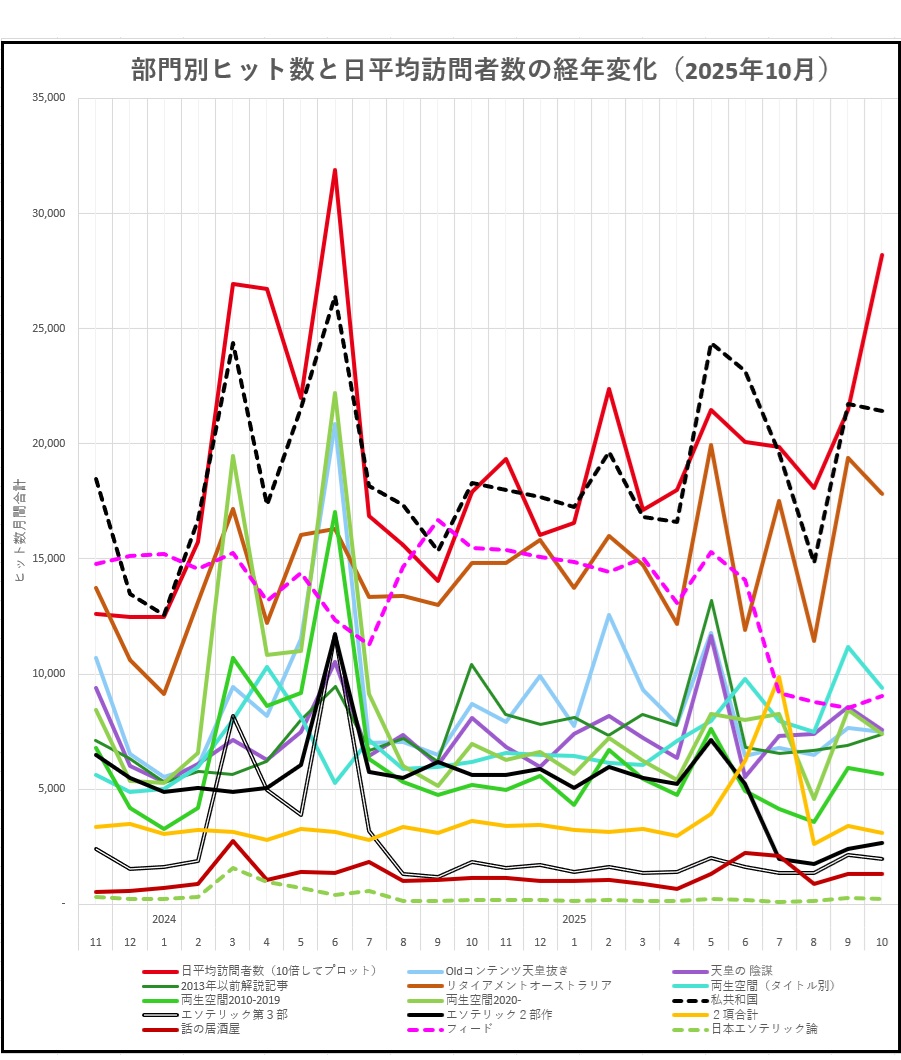

10月の「日平均訪問者数」(グラフ中の赤線)は、9月の2,147人から2,818人へ、671人(31パーセント)と大幅増加し、以下の分析のように、新たな動向への移行を示唆しています。

その動向とは、各部門別ヒット数は全般に先月からの減少傾向を見せながら、「日平均訪問者数」のこの大幅な伸びがあることです。つまりこの対比は、「日平均訪問者数」の定義が各訪問の「30分以上の滞在」としていることと関係がありそうで、それが伸びているわけです。ということは、長く読まれている記事がそれだけ増加していると解釈されることです。

部門別の変化では、「2013年以前解説記事」(濃緑色線)と「エソテリック2部作」(黒線)そして「フィード」(ピンク点線)を除き、すべての項目での下降となっています。

この増加3部門のうち、「2013年以前解説記事」は、2010年までの第1期の「両生学講座」と半自伝「相互邂逅」の合計で、それがこの直近数カ月で漸増傾向にあることでです。つまりかなり子細な読まれ方の増加と推察されます。また、「エソテリック2部作」は、米国情勢を基礎としたものですが、前述のように統計上の規定変更の影響を受けてのほぼ半減となっている中での伸びです。また、「フィード」は、RSS登録を介してのヒット数で、この一種の半固定層読者のこの4か月の急減からの反発増となっています。

毎月、高い数値を示している「私共和国」(黒点線)、「リタイアメントオーストラリア」(茶色線)そして「両生空間(タイトル別)」(コバルト色線)という3トップのうち三番目の「両生空間(タイトル別)」が最も大きな減少を示しています。これは、2010年以前の多岐にわたる諸分野の「エッセイ」へのヒット動向で、変動の起こりやすい部門と言え、それの減少です。

なお、こうした2013年以前の古い記事の一覧については、「旧サイトの『総合もくじ』」を参照に。

また、勢いを復活中の「話の居酒屋」(濃赤色線)は、その勢いを維持しています。

以上のように、10月のAI関連の記事を契機に、「30分以上の滞在」か瞬時のヒットかとの統計上の定義の違いが、統計結果上にも、“じっくり読まれ化”として表れてきているようです。

なお、このAI関連記事の影響については、別掲記事にその関連考察「生き方の『ロングテール』」を、またその影響は兄弟サイト『フィラース』にも表れており、その分析レポートは、11月1日付で発表されています。