これは、エビデンスが主導する純アカデミックな見解ではありません。あくまでも、経験からくる感じによる「独想」です。そしてその経験も、一人の人間の生涯にもとづく数十年、そして、幾世紀にもわたる歴史的系譜を含めての話です。これがどれほどの信ぴょう性を持つものとなるかはさておき、私が自分の人生上で得てきた一連の受け止めを述べてみます。

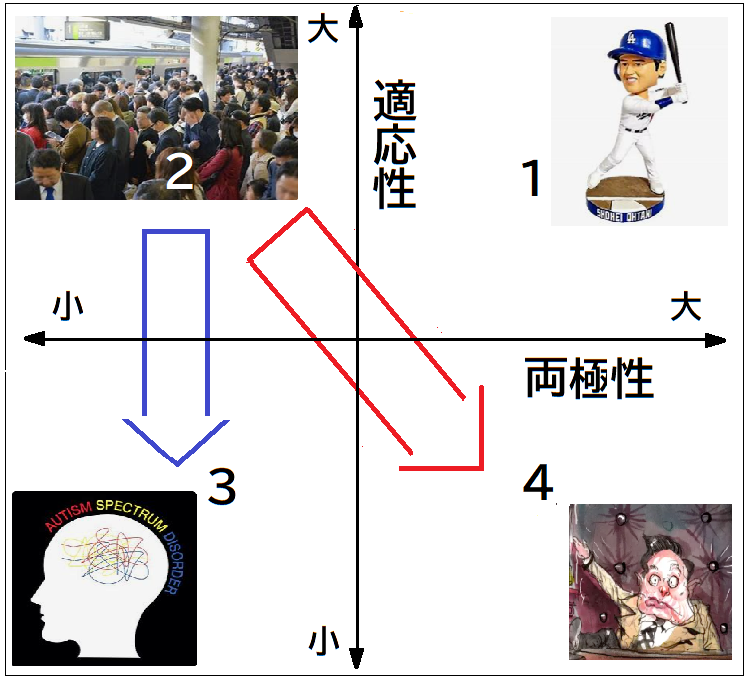

そうした長期にわたる感じや印象を典型的に語るものとして、日本ばかりでなく、世界の人々のパーソナリティ上の中核的な特徴が、下図で示した赤と青の二つの矢印のような変化をし始めていると受け止められることがあります。

(第4象限のイラストは2月13日付AFR紙より)

そこでまず、この図について説明しておきましょう。

これは、特定の時代を生きる人間たちのパーソナリティ上の主特徴を、その社会への「適応性」(縦軸)と、そのパーソナリティが持つ「両極性」(横軸)という、二種の“変数”の関係と見なして、座標に表示したものです。

「適応性」についてはさほどの説明は不要と思いますが、人が社会の中で生活してゆく上で必要とされる、自分を周囲に合わせてゆく能力です。

「両極性」については、その語源は精神医学上のもので、「統合失調症」(古典的には「分裂症」)とか「そう鬱病」とか「二重人格」とかと呼ばれた、あたかも両極に分かれて統合されていないかのパーソナリティの様相から、その特徴を「両極性」と捉えるものです。

ことに最近では、「発達障害」とか「自閉症」という語――いかにも排除的――が広く使われ、社会ことに学校における特異な行動をとる子供たちがそう診断されているようです。それが近年になると、その特異性をそう境界付けることが無理であることへの見直しから、それに幅を含ませて「スペクトラム」という用語が加えられた「自閉症スペクトラム障害」、あるいはその英語略称の「ASD」、といった専門特殊用語が常用化しきてているようです。

また上図の縦、横の両軸にある「大」「小」とは、こうしたスペクトラムの濃淡の幅を表すもので、二大特徴として採り上げた「適応性」と「両極性」における、それぞれの特性の程度を表しています。

以上の説明に立って、時代によって移り変わるパーソナリティの主要な特徴を、この縦軸と横軸で区切られた4つの象限(反時計回りに数字で表示)をもって、それぞれ特性を代表させてみます。

第1象限は、適応性も両極性も共に大きいパーソナリティで、著名な学者や芸術家など、強い個性や才能を表すケースです。しかもそれが社会で有用に発揮され、広く注目される特徴で、いわば天才肌といわれるものです。スポーツ界では今や、大谷翔平の持つパーソナリティがその典型例といえましょう。この象限は、〈天才〉象限といいかえてもよいでしょう。

第2象限は、その両極性が強くないため特に注目はされず、いわば平準化された広く均質的な特徴をなすもので、それがゆえに、周囲との摩擦やトラブルの少ない適応性の良好さが特色です。とくに日本社会では、ことに意識としてのその“母体”――「空気」とも呼ばれる――ともなって、大集団的な特性といえます。同じくこれは〈大衆〉象限といいかえ可能でしょう。

第3象限は、両極性も適応性もとみに弱く、性格的な特徴の目立たない、それだけに社会的には内向的になりがちな特徴です。くわえてその程度が極端に振れれれば、「引きこもり」な傾向とされます。ただ、それを「弱さ」とネガティブに受け止めるのではなく、とくに日本では「控え目」とむしろ肯定的に捉え、第2象限にもまたがって広がる特徴と見る傾向があります。〈脆弱〉象限といいかえ可能です。

第4象限は、従来、俗習的には病的と扱かわれがちな特徴で、ことに顕著なケースでは、上にあげた症状名が与えられ、またそこまででなくとも、きわめて突出の著しい異端とされる特徴です。第1象限の天才肌と区別しにくい特徴ですが、組織への貢献や社会的融け込みには向かわず、むしろ逆に、社会的に違和なことも平気でやってのける変わり者です。そしてそうした行動が社会的に成功した場合、驚異的な成果をなしとげる場合があります。今日的な例をあげれば、トランプ2.0の側近にものし上がって世界の耳目を集める事業家イーロン・マスクは、そうした症状の一つである、アスぺルガー症を自認しています。この象限は〈異端〉象限といいかえられます。

さて、座標を使ったこうした主特徴の表現法を活用して、まず、その左下がりの対角線の関係にある、〈天才〉と〈脆弱〉象限の間の特徴は一般に明暗がきわ立ち、かつ、社会では共に例外的で別格視される少数です。それだけに注目されたり区別されたりするのですが、ことに〈脆弱〉象限の場合、社会からの排除や差別にさらされやすい傾向があります。

一方、〈大衆〉象限の特徴は規模的には最大の多数派を形成し、いわば社会の「普通」な人々、すなわち大衆と呼ぶにふさわしい特徴です。

ただ、下に述べるように、そうした傾向が顕著だったのはむしろ過去のことで、近年、図に二つの矢印で示されるように、それがバラケル傾向があるようです。

というのは、これは私の経験的な受け止めですが、この多数がなす「普通」な特徴は、従来、自分の個性をさほど意識も主張もすることなく、それこそ「空気」に従って「皆と同じ」ように、画一的な社会を形成する一大要素をなしてきました。それが、最近になるほどに、ある種の疑問や違和感をもって捉えられるように変ってきていると見ています。

一般に、人の個性の表し方の程度には国によって差があり、ことに日本ではそれが弱く、伝統的に「出る釘は打たれる」とされ、従属的な生き方が奨励され、主流ともなってきました。そうした伝統は、ほんのひと昔前の「昭和」期においても、行き渡った経済成長の成果分配と表裏一体をなして「一億総中産階級」と「空気」化され、過去からの伝統の近代化したバージョンとなっていました。それが今日からでは、一種の身近な「古き良き」時代として懐古的な情緒でくるまれて、人々の好感の対象へと変じているようです。

では過去において、そうした昭和の中産階級意識主体の社会のなかで、図の下半分の〈脆弱〉と〈異端〉象限の特徴はどうなっていたのかと言えば、どちらの象限でも、頭を打たれかねない「出る釘」は、自らを抑制したり、周囲に迎合したりして、内にフラストレーションを秘めながらも、たとえ無意識であったとしても、自己抑圧的であったと言えます。いうなれば、社会的には「存在しない」も同然な、隠されたネガ画像のような特徴でした。

ただ、そうした“内圧”が、〈脆弱〉象限では、おそらく医師らによる説明をもってほぼ無力化されており、他方の〈異端〉象限では、医師らの技量不足か本人による一念発起のいずれか(あるいはその両方)によって、ふつふつとマグマのように内燃しています。このように、〈脆弱〉と〈異端〉象限のコントラストは、あるはずの熱量の扱かわれ方の違いが原因していると見れそうです。

これが昭和の時代では、いずれの象限の背景をなす社会の経済が、顕著な成長を遂げており、そこではいわゆる集団性が発揮され、世界トップにも迫る「経済大国」として、外見にはみごとに足並みそろえた総合力を、世界に見せつけていたのでした。

それが、タイミングとしては20世紀の終幕を境に、その経済成長は頓挫し、その後は停滞の30年が到来しました。そして雇用上では、いわゆる終身雇用制が崩れて伝統の献身的な働き方の制度的支えを失い、人々の生活上の常識も大きく狂い始め、上記の「バラケル」要因の一つとなってきました。

こうした大変化をとげる社会の中で、冒頭に述べた、赤い矢印が生じています。

つまり、それまでの上半分の二象限の特徴を動力源とした社会は、それまで無視や隠蔽してきた下半分の二象限の「規格外的」な特徴をも必要とする時代を迎えたのです。言い換えれば、1から4まで全象限の特徴を総動員する必要が生じてきたのです。

これはまた、個々人にとっては、「丸い生き方」から「尖った生き方」へのスタイル変化が求められる「空気」上の変質です。それは、「モームリ」とばかりに周囲との協調を破り、自分に固執する新たなスタイルを追求するものです。そしてそれは、その熱量を集団に託すのではなく、たとえリスクを負っても、個による挑戦的な生き方に託す時代へとの変化です。これが赤い矢印が示す、〈大衆〉象限から〈異端〉象限への対角線上をスライドする、社会の気風の新動向と言えます。

そこに加えて今日、AIをはじめとするIT技術の進歩がもたらす、急速な産業インフラの刷新があります。

そこでは、その新たな――情報という頭脳労働一辺倒の――世界をどう素早く身に着けて自分をリスキリングし、人に遅れをとらないかが問われる状況が生じてきています。

そこでですが、私にとって気掛かりなのは、上に述べたような、「障害」症候とひとまとめにされて〈脆弱〉象限に取り残され、病人扱いさえされがちであった人々のことです。ことに最近、上記のような精神医学上の特殊用語が日常的にも頻繁に使用されるようになって、いかにもそうした特徴を背負ったり、背負わされたりする人たちの増加を物語っているように受け取れます。つまり、青い矢印で示す、〈大衆〉象限の多数が崩壊、分化し、〈脆弱〉現象へと押しやられている動向です。

そこでですが、いまだその初動にあると見られるため、まだ、上図に矢印としては示していないのですが、〈脆弱〉象限から〈異端〉やその他の象限への跳躍的移動の試みは始まっているようです。それは、いわゆる「カミングアウト」というLGBTQ界隈の決心を端緒に、その内圧を熱量に転化している、第三の境界越えの動きです。

ここで以上をまとめて言い換えれば、時代の変遷に伴って、こうした4つの象限の人数規模による構成割合に変化が生じているのです。

ともあれ、私はこうした構成割合の変化についての統計数字までは持ち合わせていません。しかし、上記の精神医学上の専門用語の使用動向を見ても、〈大衆〉象限から〈脆弱〉象限に「落ちこぼれ」てきている、何らかの精神障害を持つとされる人たちは――しかも幼い子供のうちから――、明らかに増えていると観察しています。

つまり、かつての社会で、広く柔軟に多様な人々を取り込んできた〈大衆〉象限の世界が縮小しているわけです。ことに日本では、肥大していた〈大衆〉象限がバラケて縮小し、新たな特色として、数としては少数ながら、他の三象限へと流れ込んでいるという、全体として、一種の均しの動きが起こっていると見ます。

「昭和」があたかも古き良き時代の代名詞となっているのも、こうした変化を背景とした懐古的心理現象なのでしょう。

そうした今、私たちは、怒涛のような勢いで「AI時代」を迎えつつあります。

それを楽観的に受け止めれば、この新時代がもたらすであろう生産性の向上によって、「昭和」における経済成長と表裏一体をなした大様な社会的包容性が、再度、復活されてくる可能性が期待されます。そして、その新たに生産された富が広く人々に再分配され、再び、〈大衆〉象限が拡大される時代の到来との希望です。

ただし、悲観サイドにも目を向けておかなければなりません。

別稿の「MaHaと“作戦会議”」に述べたような、そのAI時代が、リスキリングとあおられる新たな「合理化」を要請し、従来以上に人々にメンタルな重荷を課す懸念があります。そして、それが生の人と人工のヒトとの気味の悪い混成をなす新競合社会を形成して、〈大衆〉象限から〈脆弱〉象限への病的転落をさらに助長、複雑にし、またしても、それがあたかも「発達障害」のごとくに自己や家族責任とされて、より深く冷酷な社会状況が現れる時代となるのではないか、との危惧です。

かくして世界は今、もはや日本も例外とはならず、いずれもよく似た四象限関係をなして、この巨大な分水嶺上に位置しているようです。

空より落下してきた雨粒が、一体、楽観と悲観のどちらの側に流れ下ってゆくのか、時代は、ただならぬ分かれ目に差しかかっています。