前々回に「変容する主流パーソナリティ」と題して、人間のパーソナリティに焦点を当てた視点を述べました。今回は、そうした変化と共にあるはずの社会の側の特徴を述べてみます。というのは、人間のパーソナリティといってもそれは、その在り方を左右する人間にとってのインフラ側の特徴を反映していると考えられるからです。そこで下に示す図です。

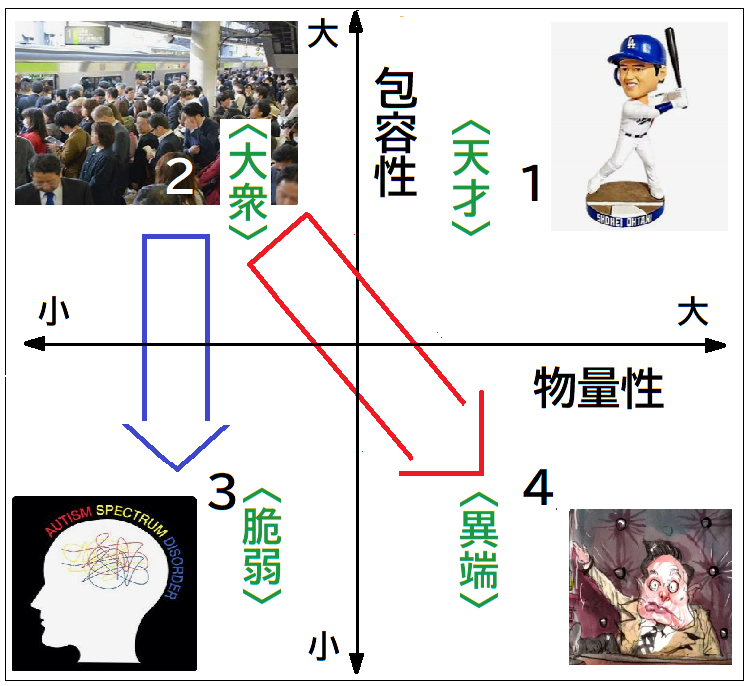

まず、この図は、前々回の図をアレンジしたもので、社会の特性形成に働く主要素を座標に表したものです。ここでは、横軸に「物量性」、縦軸に「包容性」――言い換えれば、物質性と精神性――をとり、各象限にあるイラストは先の図のままです。また、今回の図には、先に各象限を特徴付けた名称を、緑字で加えてあります。

このように準備した上で、上図を注意深く見ると、前々回と同じように示した赤矢印と青矢印が、やはり、近年における、それぞれの社会の変容の方向を示していることが解ります。

つまり赤矢印とは、社会的には、包容性を弱め、物量性を増強する、いわばなりふり構わぬ強欲な傾向であり、青矢印とは、社会の物的容量の縮小に伴い、その包容性までをも失い、文字通り「ブラック」な社会へと進んでいる変化です。

当り前といえば当り前なのですが、こうした社会的背景があったからこその、先に述べた人間のパーソナリティの主要な変容をもたらしていたわけです。

ところで、ここでも挙げられている大谷翔平のボブルヘッド人形のイラストですが、それが、〈脆弱〉象限とは対照的な〈天才〉象限にあって、文字通りに、今の日本に活気を呼び起こしているヒーロー現象を示唆するものです。

このまさに〈脆弱〉から出た〈天才〉といった構図は、空想ではなく実話を表した関係であり、そこにはそれが実現されてきた、確かな過程が意味されているはずです。

そのあたりの創生のメカニズムを、兄弟サイトの『フィラース』では「日のいずる国」とのタイトルで、私なりに考察してみました。

このように見てくると、トランプ2.0が唱える「MAGA;偉大なアメリカを再び」とは、この赤矢印を遂げさせようとしていることだと見当が付けられます。すなわち、第2象限の「大衆社会」――なんとか二大政党制が機能してアメリカンドリームを実らせてきた――は、その「政府効率化省(DOGE)」のように包容性を切り捨て、それに代わって物量性を「アメリカファースト」と私的に肥大化させる、そうしたスローガンでありその実施です。

それに対して日本は、青矢印のごとく、弱体化した経済と縮小する人口が物語るように、その物量性は縮みこみ、合わせて社会にかつてあった包容性も活力を失って、人びとの生活基盤すら狭めていっています。

前回の「戦争しない国はどこ」に述べたような、あたかも戦争の淵にまで追い込められたかの世界とは、こうした赤矢印と青矢印が示すような、人間社会としての行方を見失いかけている、戦争とは別様なその背後にある、同じく狂った結末なのでしょう。

ならばますます、こうした変容をもたらすパーソナリティーおよび社会的な要素に、少なくとも逆向き矢印の動きを起こさなければ、第二次世界大戦前夜となった、百年前の二の舞を再演することになってしまいます。