前号に「残雪の山歩きで見えてきたもの」と題した記事を掲載しましたが、本稿は、その続編です。その記事では、「私たちの徒歩行という古めかしくも生身な身体活動は、この天地にわたる現代技術のもたらす機能的交通体系の効用とあいまって新旧両界体験となり、まるでタイムスリップとの解釈すらも可能な、異次元な発想へとも高揚させてくれたのでした」と結びました〔斜字体は今回〕。そこで本続編は、この山行にまつわる何とも曰〔いわ〕くありげな発展について、その地上編と上空編とでも大別できる二つの視点を通じて、この「異次元な発想」をめぐる究極な視界――目下、世界の脚光を浴びている量子物理学へともおよぶアイデア――へとアプローチして行きます。

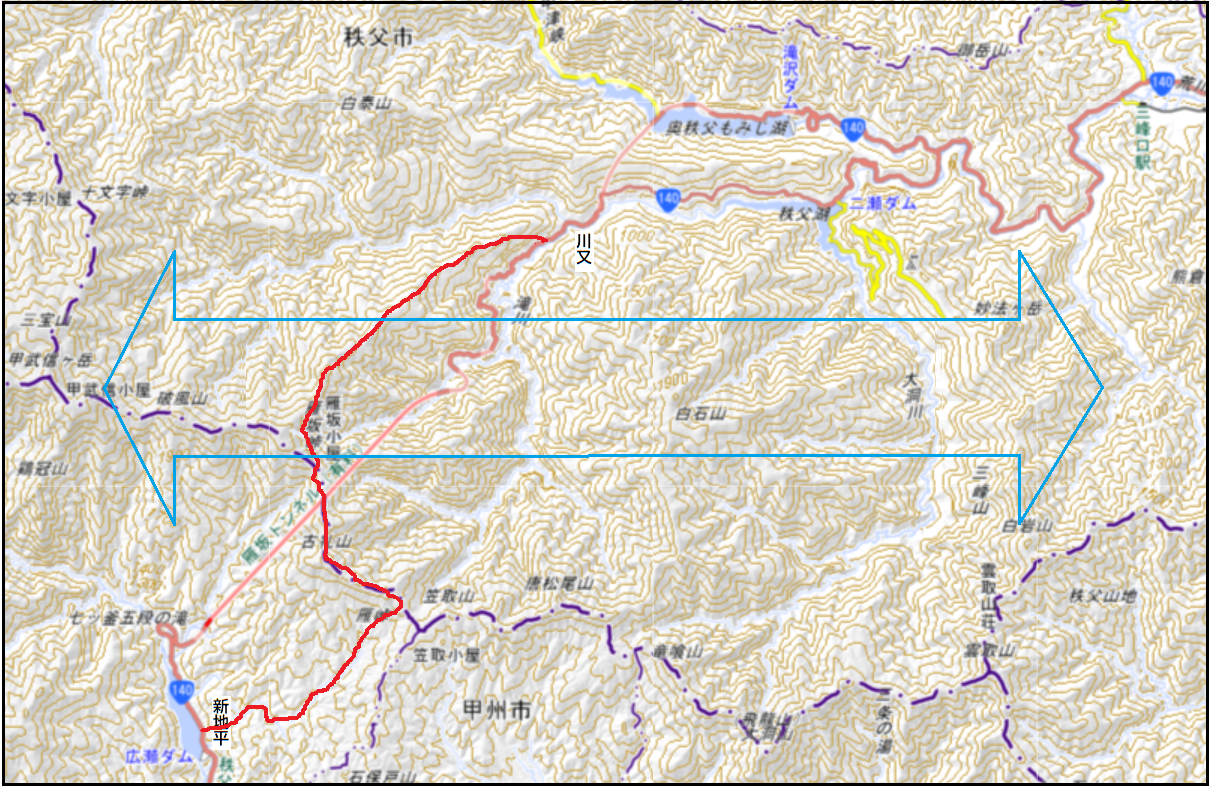

今回の山行コース(赤線)=地上編と、その上空の幹線航空路(青矢印)=上空編

そこでこの〈「異次元な発想」をめぐる究極な視界〉なのですが、そこへの高揚をとげるにあたっては、実は、その前段がありました。すなわち、そうした世界への入り口らしきものが、日本へと向かう機中において、あたかも「ワームホール」のように設けられていたのでした。

というのは、そこで私はほとんど偶然にも、うっかりしていたら見逃していたかもしれない、予想もしていなかったある遭遇を体験することとなったのです。

ただ、その遭遇が何なのかは本稿の後半で述べるとして、まずは、その日本での山行をめぐる「地上の物語」から始めることとします。

1

私が、今回の山行で登った雁坂峠を初めて訪れたのは、はるか昔のことです。

それは私がまだ若き大学一年生の時で、属していたワンダーフォーゲル部の活動で、この奥秩父連山を縦走した際のことです。

たしか11月の連休の秋合宿の時で、山はもう初冬に入っており、稜線上でテント泊した際、寒さで震える自分に揺り動かされ、目覚めさせられたことを思い出します。

その雁坂峠は、カヤトの草原で、そこで昼の休憩をし、晴天下でぽかぽかと温かく、やはり、富士の雄姿に見とれた記憶がよみがえってきます。

それは1965年のことで、今からもう60年も前です。

そうした私はやがて卒業して就職し、そのわずか六カ月後、思うところがあってその仕事を辞めました。その退職の決心に至る際、そうしたかつての記憶のゆえか、この雁坂峠への山梨側の登山口に近い、谷間のひなびた温泉に投宿して数日、自分のその後の身の振り方を思案しました。

今になって想えば、この時の思案が、その後の私の人生を変える分岐点となっていたのですが、まさかそういうことになるとは夢にも思わず、無謀にもそれを決めた運命めいた場所が、この奥秩父の山間の地でありました。

その後の日本時代、生業を続ける中での休日などに、同峠自体に再び登ったことはなかったのですが、同峠に連なる甲武信岳へと詰める、富士川水系笛吹川の東沢の沢登りには魅了され、友人と連れ立ったりあるいは単独で、幾度も訪れることとなりました。

ただ、その当時でも、今回利用した雁坂トンネルはもちろん、その下流の広瀬ダムもまだ存在しておらず、曲がりくねった細い山道をゆく小さなバスの終点である新地平とは、その名もちぐはぐな、いかにも貧相な谷合いの小集落でした。

その後、日本を後にしてオーストラリア住まいとなったのですが、時折、一時帰国をした際に機会をみつけては、昔をなつかしむように数回この東沢をおとずれました。

それはもう今世紀になってからのことで、その頃にはダムが築かれそれによる人造湖もできて風景は一変し、アプローチの道路も見違えるように整備されてまさに近代化し、やがて秩父へと抜ける雁坂トンネルも完工しました。

このあたりの経緯については、20年ほど前に書いたエッセーに、この地で帰らぬ人なった親友の悲劇をふくめて、私見を綴っています。

そのようにして、私にとってこの雁坂峠をめぐる地は、なんとも曰く付きの地になったのでした。

そこに、前号の記事のように、二年振りの日本帰国の際に再訪し、残雪中の山行をすると同時に、東西の幹線航空路と同峠の真下をつらぬくトンネルの体験をしたのでした。そしてそれはあたかも、〈空と地に3次元的〉に加え〈過去と現在に4次元的〉にそれぞれに遭遇するもので、空間的そして時空的な二世界の交錯を体験していたのでした。

そこでなのですが、土木技術――私の人生の主たる生業をなした、国のインフラ建設を担う分野――に関して述べれば、トンネルにしろダムにしろ、あるいは鉄道や道路や橋梁、そして、上空を行く航空路の離着陸拠点をなす空港などなど、私の同期生をはじめとするそれぞれの分野の専門家たちが選んだ生きざまなくしては、この国は今日、このようには存在しえていないはずです。

そして、今回の山行を機会に、「地空体験」と共に得られた「新旧体験」には、私の人生にまつわるそうした背景も間違いなく作用していて、上記の〈「異次元な発想」をめぐる究極の視界〉についての二つの視点の片方――地上編――を想起することとなったのでした。

2

さてそこで、もうひとつの「上空編」についてですが、実は、今回の山行に先立って、やはりそうした空路を行くシドニー・東京間の機中にあって、上記の「ワームホール」のもたらす、予期すらしていない、これもほぼ偶然な遭遇を体験していました。

その遭遇とはまず、今や海外旅行をする際にはいやでも避けられない、航空会社の選択にかかわるもので、たとえば各航空会社がその利用者に提供している機内サービスに関し、ことに今回は機内上映映画が関係しているものでした。

それをその経緯の結末から述べれば、ひとつの機内映画の鑑賞をきっかけに、今回の山行に先んじて、思わぬ準備が整えられることとなったのでした。

と言うのは、今回の一時帰国にあたって、それまでよく利用してきたカンタス航空から、はじめて、全日空に切り変えていたことがあります。もちろんその選び変えは、ほとんどコスパ比較によるものに過ぎないのですが、他の理由のひとつに、その機内映画には、より邦画が充実しているはずとの期待がありました。

そんな日常的な些細な選び変えながら、それが契機となって、ある映画との予期せぬ出会いが生じることとなったのでした。

もともと私は、さほど熱心な映画ファンではなく、その話題通ではありません。ただそれでも、いくつかの映画については関心があって、そのうちのひとつが、宮崎駿によるスタジオジブリの一連のアニメ映画です。

ところが、そうした宮崎駿のアニメ映画について、先に一旦、引き込まれてはいたものの、それ以降、ある種のフラストレーションめいたものに捕らわれてきていました。

ちなみに、その詳細については、2年前の記事(『新旧「君たちはどう生きるか」を体験して』)に書きました。

そしてそのフラストレーションを決定的にしたのは、彼が自らの引退表明の後に異例に発表したその“再最終”作品とも言うべき、『君たちはどう生きるか』です。そして、それまでに鬱積してきていた不満含みの鑑賞体験が、この作品をもって、ついに噴出することとなりました。

と言うのは、彼のほとんどの作品が、記録的な興行成績を上げたり、海外でもの著名な賞を獲得するまでにもなっていたことから、なぜそれほどまでの好評を集めることができるのか、それが、彼のいくつかのアニメ作品を鑑賞体験した限りでは、よく納得できないでいたからでした。

そこで2年前の一時帰国の際、その裏をかくがごとき“再最終”作品を視れるかもと、もしやの思いで乗ったカンタス便でしたが、その期待も空振りとなってそれを視れませんでした。そこでやむなく、日本到着後、都心のシネマコンプレックスにまで出かけ、その手掛かりを得られるはずと意気込んで、その鑑賞に臨んだわけでした。しかし、その鑑賞の限りでも、やはり、期待に応えてくれるものを得られないままに終わっていたのでした。

そうした経緯ゆえの宮崎作品についての一連の消化不良が、今度の初の全日空便で――今風に言えば「神対応」ほどの辛うじてさで――視れた一つの邦画によって、一挙に解消されることとなったのです。

以上、前置きが長くなりましたが、その邦画とは、全日空便の機内映画メニューの末に上がっていた『夢と狂気の王国』(2013年、監督・脚本;砂田麻美)との題名の、宮崎駿のアニメ映画製作の舞台裏を記録したドキュメンタリー作品です。

私はそれまで、不熱心なファンを体現し、その映画の存在――発表から10年以上も経っているのに――は耳にしたこともなく、しかも機内映画としてもなにやら付け足しのようなプレゼンスで、よってさほどの期待を持つこともなく、ただそのあらすじに案内されるまま、ともあれ視始めることとなりました。

そうして出会ったこのドキュメンタリー作品では、制作者とおぼしきナレーターが、日々の制作に当たっている宮崎に、たんたんと話しかけます。

それはあたかも、私の消化不良をもたらしてきた問いの多くを代弁しているかのようで、思わず引き込まれされるものがありました。そこで、箇所によっては上映のリプレーを繰り返しては、そうした、いわば暇つぶし代わりのエンターテインメントにしてはきわめて不似合いにも、たんねんに鑑賞することになったのでした。

そうしたドキュメンタリー記録の中で、彼は、まさかアニメ作品上に直接に表されるはずもない、制作に込めている自分の赤裸々な思いを、一見、冗談まぎれ風な口調に隠しながらも、驚くほど率直に吐露しているのです。

そこで彼はこう語っています。

「人間の夢とはことごとく、呪われた夢なんです。」

この断言は、軽口もはぐらかしも感じられない、まさに告白でした。

その、いかにも煮詰められた直截な一言を聞いて、私には、強く納得させられるものがありました――そうか、彼はこれを表したく、数々のアニメ映画を作ってきたんだ。

つまり、彼はそもそも、「人間の夢」といったアニメ物語向きなテーマなぞ、描くつもりなどないのです。それを私のように、明解な「人間の夢」を期待して鑑賞すること自体、はなから、すれ違いだったのです。

だから、彼はむしろ逆でさえあって、そんなものはすべて、作り話か幻であるどころか、「呪われた」ものだと断じているのです。

言い換えれば、彼は、私のような期待に対しては、“超懐疑論者”であり“スーパー虚無主義者”でさえあったのです。それが彼の、あの、飄々としたキャラクターの出どころなのです。

これで私の疑問が解けました。

私が『君たちはどう生きるか』に見出したように、その“再最終”作品が、まるで走馬灯のごとき作品に仕上がっているのも、様々なテーマが錯綜しているのも、それがゆえなのです。

つまるところ、『君たちはどう生きるか』とのタイトルは反語的(その英訳タイトルは “The boy and the heron〔少年とサギ〕” と実に抽象的)でさえあり、その「どう生きるか」との問いかけとは裏腹に、それへの回答なぞ、もともと描こうとすら意図されていないのです。そして、「それに答えはない、自分で考えろ」とでも言いたげなのです。

予期もしていなかった遭遇がもたらしたこうした〈観測〉体験から、私は、彼の作品に世界の若者たちがそれほどまでに関心を示す、その現象に合点がゆきました。つまり、今や世界の若い世代にとって、大手を振る言説はどれもウソッぽく、懐疑的にならざるをえなくなっている風潮がそれほどまでなのだと、その人気が語っていることの、これまたひっくり返った意味をさとることとなりました。

私はいわゆる「懐疑論者」でも「虚無主義者」でもありませんが、宮崎駿があらゆる夢に懐疑的でありながら、それでも映画作りをやめないように、自分の感性にこそ忠実であるとの姿勢には、大いに賛同できるものがあります。彼にとって、だからこその映画作りなのであり、しかも彼は、それすらもが、幻の作業であると、そのドキュメンタリーの中で、ほのめかしてさえいるのです。

そして、それにも拘わらず、あるいは、それだからこそ、彼の作品が多くの世界の若者たちを引き付けているのです。

以上、宮崎アニメ納得に至る経緯を述べてきましたが、それは、一連の消化不良体験という現象がなぜ生じたのか、その発生と納得のいきさつを明らかにしたいがゆえの航跡です。

つまり、日本をめぐる機上と地上でのその一連の偶然めいた、それでいて必然めいてさえいる遭遇体験とは、何やら、距離や時間はへだたっていながら、あるひとつのことに関わって、似通った理由や動機に駆られている、まるで原子核をめぐる電子のような確率関係を感じさせる、そんな設定に触れるものがあるからです。

またそれは、片やアニメ映画作りなりの、他方は山歩きなりの、ともに人による没頭という一種共通した引力関係へと誘導する、私にとっては一種の“ウォーミングアップ”ともなっていました。

そして、これもまた偶然なのか、日本という地を土壌に、感性と創造性の場を見出している共の発展を感じ、日本での山歩きにのぞむ自分のひとかどの挑戦に、ほかならぬ励ましをも受け取った心境に至ったのでした。

そのようにして私は、奥秩父の山中で残雪と奮闘しながら頭上を飛ぶ飛行機を見上げていました。そしてその機中で、誰がどんな体験をしているのか、むろん知るよしもありません。

その一方、私は、自分が太平洋上を飛ぶ機内で宮崎作品の心髄と思いもよらぬ遭遇を果たし、それがその奥秩父での山行体験に共振して行ったことを確かに知っています。もちろん、こんな私の体験なぞ、私以外の誰も知るよしもないことです。

そこでなのですが、こうして私が体験することとなった空と地をめぐる一連の出来事とは何なのでしょう。

そしてそれら私しか知らないはずのことが、一見、互いに解り合っているかのように結びついて発生するシンクロニシティをなしていて、いまや私はあたかも遠隔視が可能な視力を持つ主のごとく、その一体的な関連性を目撃した気持ちに至っているのです。

この私の発見とは何なのでしょう。

ここに少なくとも、上空を飛ぶ人と地上を歩く人とを結ぶ、片や映画作りなり、片や山歩きなりをもって、人間の行うそれぞれの没頭という引力を通じた、ひとつの経路がありそうな気配を見出します。

すなわち、機中や山中をめぐる体験を〈観測〉することを起点に、そうして地と空に交錯して響き合う偶然めいた諸遭遇が実際に起っていたことを感じ取り、しかもそこに見られたシンクロニシティを通じて、そこにはいかにも、「異次元な発想」へと〈収縮〉しうる何かが漂っているのです。

3

ここにいよいよ、冒頭にあげた〈「異次元な発想」をめぐる究極な視界〉が、その雲間に現れてきます。

ただそこでですが、以下に述べることは、まず、少なくとも現行の科学的思考の範囲では、大いに飛躍し、逸脱した話に過ぎません。よく言っても、極端な仮説の域を出るものではありません。

(ここに、〈観測〉とか〈収縮〉とかという量子理論用語を使っているのも、そうした次元の話です。)

すなわち、こうした一連の偶然めいた、「物語の一致」とまでは言えないとしても、ある種の「物語の似通い」について、それらに共通する、なんらかの共振あるいは干渉し合う、経路もしくは「ワープ」が存在すると指摘しても、さほど奇異ではない設定を見出します。

そして、こうした経路/ワープの存在を議論するに向いた分野は、その過去一世紀余りの黎明の期間を抜けて、今やようやく実用域に達しつつある、量子物理学の世界です。

また、今日まで、生命活動をめぐるさまざまな仕組みは、従来の科学ではただ「不思議」や「謎」としてしか捉えられていませんでした。そしてそうした「不思議」や「謎」は、たとえば、地球を一気に半周する渡り鳥のナビ能力であり、あるいは、植物が行う光合成という、灼熱の惑星を緑の地球に変貌させた仕組みです。

そうした数々の不可解に関し、その解明の手掛かりが、いまや、この量子の世界で発掘され始めています。

くわえて、そういう手掛かりとは、生命をもつ生き物だからゆえに果せる〈技〉についてであり、その〈技〉がようやくにして、「不思議」や「謎」の域から、解明の域へと、先端科学技術の俎上に上げられてきているのです。

そこでもしそうであるとするならば、人間もその生き物のひとつに変わりなく、その人間にもそうした量子的現象が伴っていても、「不思議」でも「謎」でもないはずです。

ただ、以上の話だけをもって、人間中に量子現象を見出そうとするこうしたこ着想を、量子物理学の一端とするにはあまりに短絡的です。

それを重々に承知の上で、物理学者としてではなく一介の生活人として、私は、この人間にまつわる量子現象について実感し、大いに関心を抱かされ、かつ共鳴し、科学的にはまだ確証に不十分な段階であろうとも、それこそ自己責任において、その片鱗をも率先して自らの一部に取り込んでゆきたいものだと考えます。

まるで、ブームの先端を行きたい、新しがり屋です。

あるいは、以上の地と空にまつわる二世界の話は、もし量子に意識があると仮定した場合、波であったり粒であったりすることについて、私がその量子に成り代わって、その体験談を披露しているかのような話でもあります。

だからそこ、そしてそれほどの深みや可能性を、まずは自分を実験台にして、人間に探り当てたいと望むものです。

最後に、ここに、これまた大いに飛躍した仮説を提示して、この二回にわたる日本残雪山行記の結びとします。

《日本という地は量子的な“ワンダーランド”》なのかも。