手元に一冊の本があります。これが、索引も入れると千ページにもなる大冊で、しかも数学の専門書とくれば、誰もが敬遠すること疑いなしの本です。ところがです、その題名が『虚数の情緒』(吉田武著、東海大学出版部)と、この種の本にしては異色で、それがなんと私が抱いてきた勘どころをズバリと突いているのです(その副題も歳に似つかぬ勇気を奮い立たせてくれます)。そこで飛びつくようにさっそく取り寄せ、この数ヶ月、その大書と格闘してきています。

手元に一冊の本があります。これが、索引も入れると千ページにもなる大冊で、しかも数学の専門書とくれば、誰もが敬遠すること疑いなしの本です。ところがです、その題名が『虚数の情緒』(吉田武著、東海大学出版部)と、この種の本にしては異色で、それがなんと私が抱いてきた勘どころをズバリと突いているのです(その副題も歳に似つかぬ勇気を奮い立たせてくれます)。そこで飛びつくようにさっそく取り寄せ、この数ヶ月、その大書と格闘してきています。

その結果は、うれしいことに私の勘は図星だったことが判り、まさに「虚数」は、地球言語から脱出して宇宙言語を紐解いてゆくための鍵――まさに現代の最先端科学知識――であることを発見しつつあります。まるで、宇宙旅行への切符を入手したかのごとき感激です。

勘は的中していた

では初めに、この本がどう図星だったか、著者はその結論部で、以下のように明快に延べています。

以前、虚数の存在は、数学に於ける有用性に力点が置かれた。他の分野では便宜的なもの、利用するだけで本質的ではないもの、として扱われた。今や事態は完全に逆転した。虚数に意味を認めるか否か、という態度は、数学に於いてのみ許される思考の遊技となった。物理では、いやこの現実の世界では、虚数無くしては一切何も語れない。虚数は、完全な実在として、目の前にある机や鉛筆の様に、決して消し去ることの出来ない存在としてここに登場したのである。宇宙も地球もこの我々も、すべては虚数の支配の下にある。再び言おう 「万物は虚数なり」〔pp.890-91、太字は著者〕

虚数について、数学上の便宜手法でしかないのではないかとの扱いは、実は私も同様な発想でいました。しかし、だからと言って、それを投げ捨てしまっては台無しな感があって、なにはともあれ突っ込んでゆくしかないと、この大書に取っ組んできました。

ちなみに、著者の吉田武氏〔1956-〕は、京都大学卒の工学博士で、数学・物理学の啓蒙書・専門書を執筆しているその道の大家です。本書は、2000年の出版以来30刷を重ね、同年に第16回技術・科学図書文化賞最優秀賞を受賞しています。このように、私の判断尺度として、探索に足るに充分な人物とその著書でありました。

さて、そういう次第で、私の勘は的中していたことが判明したとはしても、それなら、「すべては虚数の支配下」にあり「万物は虚数なり」とはどういうことなのでしょう。

その探索の第一歩ですが、まず、その数学“オタク”の世界を、おそるおそるにのぞいてみましょう。それには、16世紀のイタリアにさかのぼる必要があります。

当時の数学者たちの間で一つの謎々クイズがありました。曰く、「足して10、かけて40になる二つの数は何か?」。

そこで二つの数の組み合わせを考えてみますと、1と9の場合はかけると9、2と8では16、3と7では21、4と6では24、5と5では25で、どれも40にはなりません。つまり、そんな二つの数はない、ということとなります。

ところが、この二つの数をAとBとして数式を作ってみます。

A+B=10 ‥‥(1)

A×B=40 ‥‥(2)

ここで、(1)式を変形してB=10-Aとして(2)式に代入し

A×(10-A)=40 すなわち

-A2+10A-40=0 という二次方程式を得ます。

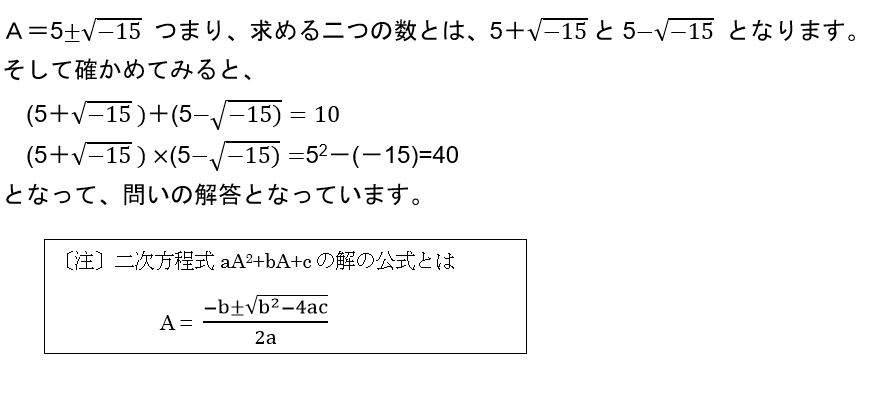

そこで二次方程式の解の公式〔注〕を用いて、その解は、

こうして、数学上では、たしかに![]() を用いることで、その解答はえられました。しかし、そうだとしても、そもそもこの

を用いることで、その解答はえられました。しかし、そうだとしても、そもそもこの![]() とは何なのか。これこそが

とは何なのか。これこそが![]() の出どころであり、それが虚数 i と定義( i2=-1)された経緯です。

の出どころであり、それが虚数 i と定義( i2=-1)された経緯です。

このようにして生まれた虚数 i は、その後、数学をさらに高度に発展させる要となり、くわえて、物理学においてそうした高等数学は不可欠な道具となり、様々な現象を厳密に表すための数式に使われてゆきます。まさに、物理現象の森羅万象を表す言語となっっていったわけです。

ただ、数学としてのこの偉大な発達の実内容が気になるところですが、その経緯を追うには、上書の千ページを紐解くしかなく、むろんその役目は上書に任せます。そこで本稿では、その意味のみをエキスとして抽出し、私自身の常識に加えたいとするものです。

すなわち、虚数を認めるということは、それまでは在りえなかった世界がありうると認めることとなります。ならば、この新たな世界とはいったい何なのでしょう。単なる数学的新展開か、それとも、その発見に対応する実際の新世界が存在するのでしょうか。

実数だけでは片手落ち

ロジャー・ペンローズ〔1931-〕という英国の数学者・宇宙物理学者がいます。彼はまた、車椅子の博士として有名なスティーブン・ホーキンス〔1942-2018〕の師でもあります。

その彼は、数学の伝統である排他的二分――「虚数」とそれ以外の実際の数「実数」――は、正しい用法ではないと言います。というのは、虚数と実数を混ぜた数学的技巧、

a+bi(aとbは「実数」で i は「虚数」。この混合数概念は「複素数」と呼ばれる)

が、距離とか空間とか時間とか、これまで人間が実数と考えてきた数量に、新たな次元――二分したものでなく混じり合った次元――を与える有用な道具ととなっていると言うのです。

ペンローズは、最近の著書 Fashion, Faith and Fantasy in the New Physics of the Universe (Princeton Press, 2016) の数学的付記に、こう書いています。

〔ここまでの〕数学的な考察はもともと、古典物理学の考察を目的としたもので、そこでは、物質界や粒子そして時空自体は実数体系――そこでの座標や数値は通常、実数をを用いた――をもとに表現されている。しかし、20世紀の最初の25年間で量子力学が導入された時、広く複素数体系へもおよぶべきことが発見された。その結果、〔中略〕、今や複素数体系は、実際の物質界の知りうる最微細な尺度における振舞いの基礎となっていることが発見されている。〔p.445、斜字は著者、翻訳は引用者〕

歴史的には、虚数はたしかに、その当初は数学的な技巧として考案されたものです。しかし、その後の数世紀において、代数学だけでなく幾何学にも拡大され、数々の貴重な数学的発見をもたらしてきました。それがいまや、その“数学オタク”的成果どころか、それを用いて、最先端物理学の進歩に、貢献どころか、それを先導さえしているのです。

新しい旅へ

以下は、私が以上のような先達の教えるところの体験に基づく我田引水なのですが、虚数体系をもつ数学とは、私たちの日常言語ではとうてい表現できない現象を巧みに表す、あるいは、そうして引き出された数式が未知の概念を示唆しているということで、私にとっては、そうした未知世界の実在をうかがい知る道となったのでした。つまり虚数は私にとって、異次元へと通じるポータル(玄関口)となったのです。

この体験は、ある意味で、外国語を通じて別の世界を知ることに似ています。しかし、この体験がそれにとどまらないのは、こうした複素数体系が実数と虚数という二分世界を統合してきたように、それは、私たちの世界観の地球界と宇宙界という二世界の統合をも示唆していることです。くわえて、それは私にとって、此界と彼界を連続体と見させることに通じる新見地でもあり、まさに、パラダイムを変化させうる「両生空間」なのです。

次回は、この此界と彼界はどうつながるのか、その新見地の手がかりとなる、「場」――磁場とか電磁場とか――についてです。

【つづく】

【その3へ】