この「日本エソテリック論」では過去5回にわたり、外国、ことに西洋と日本との間にある、独特な対立軸の存在を見てきました。今回はその最終回で、その結論へのキータームは〈収れん〉です。

というのは、こうした西洋と日本のせめぎ合いに関し、たとえば、〈最近の日本〉と〈一世紀半前の幕末の日本〉との二つの時代間でそれを見た場合、どちらの時代においても、一種同質の選択、〈西洋的栄華か日本独自の栄華か〉が問われている/いたことに気付かされます。ただ、それが問う内容については、この150年の時の経過はそれを大きく変えてきており、あたかも二時代間で逆向きにさえなっているかのごときです。すなわち、今、ここで問われていることは、もはや一辺倒の西洋化ではないのは明白としても、だからと言って、代わって日本独自性の選択といった逆選択をすればよいということでもないでしょう。つまり、本当に問われていることとは、そうした〈AかBか〉といった二者択一の問題ではないようであることです。

ちなみに、昭和初期、明治維新以降の日本の西洋化の選択に対し、「近代の超克」と称された日本の独自性への回帰を促す思想潮流がありました。これがその後のアジアの盟主たる日本――「八紘一宇」というスローガン――という拡大政策の根拠とされてゆきました。つまり、択一問題としたことの誤りでした。

もちろん、今日の日本にあっては、人口の減少、世界トップを行く高齢化、経済的地位の後退、更新される円安などなど、おちおち独自性を選んで孤立などはしていられない、物象的尺度で計る日本の相対的地位の低下に否定の余地はありません。

だからこそなのですが、一体何が重要なのかをめぐり、そうしたいわば定石的な比較から離れて、それぞれを見なおしてみる必要があります。そういう意味で、一見、相互矛盾する事柄の統合の必要です。

そこで、本論で見てきたエソテリックな観点を下地に、いっそう踏み込んだ特色に目をこらすとき、その一世紀半前の選択を体験してきた結果の、今日の日本にあぶり出されるように現れ始めている特徴が見えてきます。それは、その片面の下り坂の一方、他面の独自性――本論の「その4」や「その5」で見た――がなかなかのものであるばかりか、今後の地球や人類を展望する場合においても、いっそう着目されるべき要素であように考えられることです。

すなわち、こうして浮かび上がってくる多相な対立軸――〈日本と西洋〉、〈想像力と因果律〉、そして後述する〈ピュシスとロゴス〉――が見られるわけです。

そしてそれらは、その昭和初期の哲学者、西田幾多郎の用語を借りれば「絶対矛盾的自己同一」である、その対立やせめぎ合いを越える合一、つまり〈収れん〉が問われているのではないかと言うことです。

また、こうした普通ではない難解用語の使用に便乗するかのようですが、私がたびたび、「人生という待ったなしの」とか「牽強付会」といった言い方で表現する、一種の直観的で飛躍した思考の展開も、こうした〈収れん〉にまつわる諸概念の含む意味と、むろん同一レベルのものではないのですが、同類同種のものではないかと思われることです。

そこでこの最終回では、上記の多相な対立軸の個々を改めて振り返ることで、それらの総〈収れん〉の方向や内容を確認し、この一連の考察の結論とするものです。

日本と西洋

この〈日本と西洋〉という対立軸をもっとも鮮明に提示している領域として医学があります。

個人的体験で言えば、私は自分の成人後のほとんどの時期で、医療や医学に対峙せざるをえない体験――やがてその原因が西洋医学体系にあると気付いたのですが――をいくつもしてきました。それはことに、病気や障害が労働や環境にからんでいる場合でした。そしてその多くの場合でたどり着いて行った先が、いわゆる東洋医学が伝統的に受け持ってきている西洋医学にはない医学の考え方でした。

そういうわけで、本論の(その5)の「伝統とは何であったのか」で述べたように、この〈日本と西洋〉という対立軸の焦点に日本の伝統医学を取り上げ、そこで常用されている独特の概念、「氣」とか「経絡」とかに注目したのでした。

そしてその議論の核心は、西洋的な要素還元的な考え方からは生まれてこないホーリスティックな諸概念で、しかもそれは、2千年以上の中日両国での長い実践を通して打ち立てられてきた体験とその蓄積に裏付けられたものです。

そういう意味では、そうした伝統は、科学が鉄則とする実験に基づくエビデンスに値する作業を経ているばかりか、それがことに人間に密接に関わる分野での実績という意味で、科学――対象を厳密に限定する――を上回るものでもあります。

したがって、そうした東洋伝統医学は、西洋医がとかく言うような、怪しい盲信医学などではありません。

次に、こうした医学問題に加えて、いまだに日本社会で明確に位置付けられていない、そして流れゆく時間に任せて忘却のうやむやの中に置き去りにされてしまってはならない、かつてのアジア・太平洋戦争があります。

ただ、私は昭和21年(1946年)の生まれで、その戦争の直接体験はなく、いわゆる戦後世代の最先端として、戦争の後の平和な時代の恩恵をフルに受けて生きてきました。そうした戦争と平和という両時代をつなぐ存在位置から、その戦争の実相とその終わり方について、私が自ら知りえたことを後世に伝えておくべき役割りを日増しに感じています。

そういう意味で、実在者として、戦争と平和の明暗をもっとも近距離から冷静に判断と発言できる世代としての自らの荷があると受け止めています。そして、ことに最近の世界における、なし崩し的に対立と敵意の関係が築かれてきている動きに関し、そのかつての誤った判断とそれがたどった道の繰り返しが確かにあって、この世代としての見解を、一抹の決心ながら、表すべきであると思っています。

想像力と因果律

私は、学生時代はいわゆる理工系としてその教育を受け、その後の仕事も、技術者としての道に進みました。そのような関係で、私の思考方法は論理中心で、いわば理屈っぽい人間として青年時代を過ごしました。そういう私が、その理屈の出どころである、科学や技術の世界への疑問を自分事として直接に抱きはじめたのは、上記のような医療に絡む体験を発端としていました。

そうした科学一般に対する疑念を起点に、さらに自分の健康問題や、日常生活での自己矛盾、そしてやがて遭遇することとなる老齢化等々から、その科学と非科学とに峻別されている世界があまりに人工的であり、ありのままの現実、ことに自分とその環境としての〈自然〉には即していないとの認識を深めてきています。そうした合理性と非合理性という対立軸についてアプローチしたのが、本論では(その1)の「あり得るか『日本エソテリック論』」です。

また、健康問題に関係して、生命の問題からその対立軸の融合を試みているのが兄弟サイトの「フィラース 」に掲載の「理論人間生命学」です。そして、その詳細議論のうちで、こうした〈対立〉に、じつに1200年前において取り組んでいたのが空海であり、その考察を今の言葉としたのが〈想像力と因果律〉です。

ピュシスとロゴス

前述の二つの用語「ピュシス」と「ロゴス」については、これを対概念として取り上げているのは、生物学者の福岡伸一博士です。個人的には、私は同博士のことを、カナダで鍼灸師を営んでいる私の旧友が尊敬する人物として案内され、ほんの最近に知ったばかりです。その同博士が、自分の打ち立てた生命についての「動的平衡論」の説明として、自然の本来のあり様である「ピュシス」という古代ギリシャ語と、「ロゴス」という人間が生み出した言葉や論理を意味する二語を対概念として用いて、命を「ロゴス」においてではなく、「ピュシス」において捉えたものです。

ちなみに、同博士は命をこう表現しています。「生命とは〔「ロゴス」が捉えるように〕要素が集合してできた構成物ではなく要素の流れがもたらすところの効果なのである。」(下記書 p.16、〔〕内は私のコメント)

私は、「ピュシスとロゴス」という対立軸は、上記の「想像力と因果律」と互いに置き換え合って考えることも可能だと捉えます。

また、私が自分の「両生学」でいう人生に伴う理想と現実といった「二重性」というどちらかと言えば社会的概念も、この「ピュシスとロゴス」や「想像力と因果律」といった二項対立の概念に連なっているものと考えます。

あるいはやはり生物学上の議論で、生物を個々の類や種や個体としてバラバラにとらえない「生命誌」という考えがあります。これは、「フィラース 」の「自由記事」のカテゴリーの「四分の三プロジェクト」で、この生物学上の概念と私の人生論を結び付けようとした「」で取り上げています。

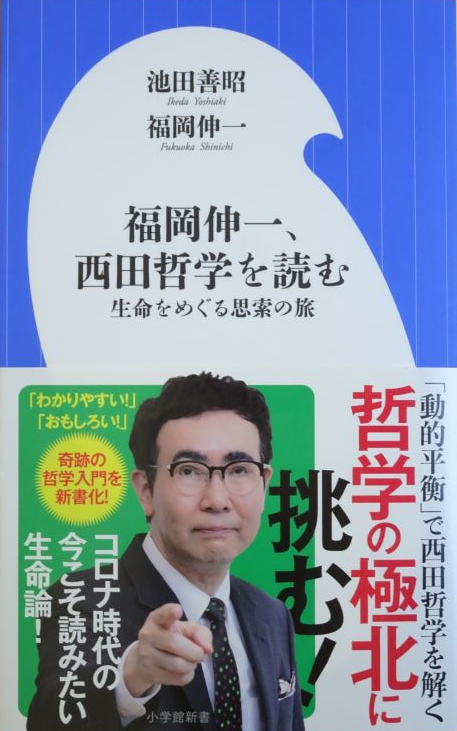

さて、そこでなのですが、そうした同博士の「動的平衡としての生命」との考えが、最近、哲学界から注目されています。というのは、日本哲学の師とも目される西田幾多郎の思想に相通じるのものがあると見られていることです。それはたとえば、難解で知られる西田哲学の「絶対矛盾的自己同一」という考えは、この「動的平衡としての生命」のそれに相当するというものです(右『小学館新書 386』にその議論の詳細)。

さて、そこでなのですが、そうした同博士の「動的平衡としての生命」との考えが、最近、哲学界から注目されています。というのは、日本哲学の師とも目される西田幾多郎の思想に相通じるのものがあると見られていることです。それはたとえば、難解で知られる西田哲学の「絶対矛盾的自己同一」という考えは、この「動的平衡としての生命」のそれに相当するというものです(右『小学館新書 386』にその議論の詳細)。

私も学生時代、この西田哲学には挑んだことはありますが、やはりその難解さから理解にはいたらず、やむなく撤退した記憶があります。

それを、以上のような諸対立関係において、しかも、こうした「動的平衡としての生命」との脈絡でその「絶対矛盾的自己同一」があげられると、私にも、一種ピーンと響いてくるものがあります。

それはたとえば、私がこれまでの人生中、いくつかの難題――不思議に大体10年に一回ほどにやってくる――に遭遇した際、そうした危機脱出への策として結果的に編み出されてきた処方です。そして私はそれを「両方を選ぶ二者択一」と呼んでいます。つまり、人生途上のそれらが難題であるのは、問題を二項対立としてしか捉えられないでいること自体にあり、本当はコインの裏表やスペクトラムの両端なのかもしれないし、あるいは未知の言葉による話かけられなのかもしれません。したがってむしろ正解は、自分の今の思考の枠をいったん分解して対象を見直し、その総体が何かを視野に入れようというものです。そうすると、何もその二項の選択に苦悩する必要はなく、むしろ徒労にさえ見えてきて、一段高まった広い視野から、それらの問題の双方に対処できるようになるという経験的手法です。

そこで今回、この「絶対矛盾的自己同一」との用語に改めて出会った際、脳裏を走ったのが、この「両方を選ぶ二者択一」という思考方法との類似性です。

もちろん、私はこの自前の考えを、哲学的考察として考えていたわけではなく、ただ現実の人生行路上の難題への処方として、実務的に引き出していたものです。

それが、こうして、福岡博士の「動的平衡論」や西田幾多郎哲学といった両思考の神髄に触れてみると、そこに論じられているものには、私の持論とどこか通底しているものがあるように感じます。そして、それこそまたしてもの私の「牽強付会」手法を持ち出して、上記のような、つながりを見出しているわけです。

もちろん、私の守備範囲は、生物学でも哲学でもなく、一介の生活者にとっての「両生論」です。しかし私がここでこう述べるのも、市井の一人の生き方も、生命研究の一つとして、対象とされる他の生命となんら変わりはなく、生物学や哲学の神髄も適用可能であると思うがゆえです。

以上のように、私たちの生きるこの場においては、多相におよぶ対立軸が互いに絡み合う〈収れん〉状況が見られ、そこでのそれこそ「両方を選ぶ二者択一」的手法が有効ではないかと考えられることです。

そこで、これは量子論の用語ですが、ローカルで目先な枠組みに縛られた視点を「局地」とし、その枠組みを越えたより〈収れん〉した視野を「非局地」と呼ぶとすると、日本はこうした「局地」と「非局地」の間にあって、「動的な平衡」をとり、命のあり方にも沿っても行くべきなのであろうと思う次第です。

【まとめ読み】

(その1)あり得るか「日本エソテリック論」

(その2)貴方の中にひそむ異星人痕跡

(その3)原爆はなぜ日本だけに落されたか

(その4)「包摂と排除」を越えて

(その5)伝統とは何であったのか