この記事では、私の究極の空想を楽しんでみたい。そして“それ”を、「雲子」と呼んだらどうだろう。そういうそれとは、量子とか、素粒子とかとよばれているもののことなのだが、その粒だか波だか断定できないものは、私の直観を含めて言えば、超微小ながら、輪郭のぼやけた、雲状の存在なのではないか。そしてそもそも、粒だとか波だとかとして捉えること自体、既成かつ地球的な発想に慣れ親しんだ発想だと思う。

実はそうではなく、もはやそれは、存在のそうした身近な概念を超えたものを具現しているのではないか。つまり、それはもう、物体というより情報だのエネルギーに近く、手や目で感じ取れる類のものではない、本当はそういう存在ということなのではないかと思う。地球人の「3次元+時間」という次元からは、そうとしか見えないということなのだろう。

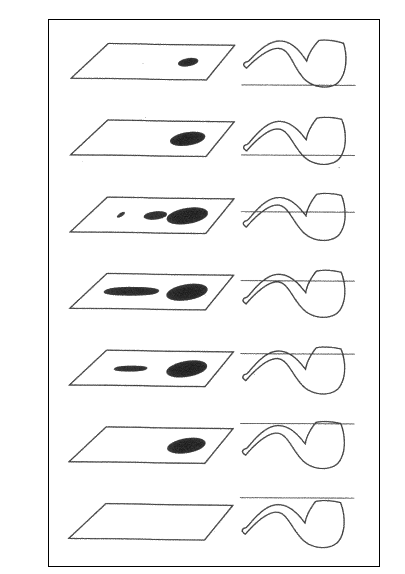

宇宙次元とは、地球人にとってこういうことなのかも

左図は、三次元物体(ここではパイプ)を置かれた二次元平面上で見たもの。そしてパイプを宇宙次元存在、地球人を二次元平面存在とする。左図は、上から下へと見る平面が動いてゆき、下へゆくほど平面が上がってゆく。最初の平面上では、パイプの底の黒丸部分しか見えず、それが次第にパイプの柄部分が加わって二つあるいは三つの黒丸となり、平面がもっと下がると、やがて、パイプの頭の黒丸となる。

つまり、二次元人間にとって、3次元のパイプとは、大きさや形の違ういくつかの黒丸ということでしかなく、まして立体的なパイプの形状など知りようもない。

(左図は、秋山真人・布施泰和『シンクロニシティ』p.171より)

だから、人間についても、そうした超微小存在の集合体と見ると、人間を常識的に物体としての身体に根差すものとするのは、まったくの片面で、他面には、この情報かつエネルギー態としての私たちがあるのではないか。

だとすると、その人間の輪郭にもぼやけたものがあって、それこそ「雲みたいな」存在であっても不思議ではないということなのであって、その情報かつエネルギー態という得体の知れない私たちの他面がゆえに、超然的な能力を秘めていたとしても、当然ということなのではないか。

ところで、この「雲子」を英語にすればどうなるかだが、直訳では「クラウド(cloud)子」となって、すでに別物で定着してしまっている。そこでラテン語の雲の意味であるnubesをつかって、nubesusなんてのはどうだろう。

だから、主客を逆転させてみれば、別稿で述べた「スマートな氣」、つまり「氣Qui」とは、この「nubesus」のことであると、私的には言ってしまえるのである。

話題は飛ぶが、ほぼ40年前、私がオーストラリアにやってきて、西洋文化と本格的に接し始めて、ことさらに印象付けられたことが、当地の人びとのもつ知識や概念の輪郭のはっきりしたシャープさだった。その黒白はっきりと使い分ける日常実務の進行に、一方では感心させられたものの、それを自分と比較すると、自分の輪郭のぼやけた、その意味で周囲と一種の連続性を維持した、だからといって決して軽々しいものではないはずのそれを、「感じ知識」とか「感じ記憶」とかと呼んで区別したのだった。

ことに、一人のオージー友人のくっきり輪郭のある個々の知識を、「ファイル化された知識」と呼んで見たものだった。そして、何やらそれは、各々の知識と知識の間に中間物のない、それぞれが不連続な部分の羅列と見たものだった。そういう彼が私のことを、そうしたファイルの一つを当てはめて形容してくれるのを、そう“輪郭”をつけられた自分像が驚きで、何やら箔が着いたような、自分のもやもやを忘れさせてくれる気持ちよさを感じたものだった。そうではあるのだが、それはどこか、寸法違いの服を着ているような、居心地の悪い人工臭ささを感じさせられたものだった。

そこで話は戻るのだが、その「雲子」〔unkoなどとは呼ぶなかれ〕たるものは、したがって、むしろ、私たちの感受する「味」とか「臭い」に近い存在で、概念というより、上の私の呼び方のように「感じ」として捉えるしかない、それこそ「雲のような」性質のものと言った方が正確な気がする。

そしてそれは、人間が、数学という利器を考案したがゆえに、その記号化した処理法の便利性がゆえに、この「感じ」という記号化には向かないシロモノは、そのぼやけた輪郭をはぎ取られてはじめて、扱い可能になってきたのではないのだろうか。物理学者らは数学を「宇宙の言語」とすら呼ぶが、私にしてみればそれは逆で、数学という実に地球的道具でもって、宇宙を誤解しているのではないか。

だからこの一世紀、量子の発見により、次第にその輪郭のぼけたシロモノがほんものと解明されてきて、やむなくその捉えどころのないものを、確率という数学概念を当てはめてみて調教を試みたのだが、相手は、それくらいでは言うことを聞いてはくれていない。そこに、ひも理論なぞと、次元を加えたりもしているのだけれど、どうも手詰まりな概念ではないかと、素人ながらに思えてしまう。