アデレードへ向けて飛び立つ

「四分の一プロジェクト」の柱にすべく「時空トラベル」との考えを打ち出し、その実行の手始めとしてアデレードまで出向き、男女二人の若い世代と交流してきた。私との年齢差は40歳余り。親子を通り過ぎて、孫にも近い。

この「時空トラベル」については実のところ、まだその緒に就いたばかりで、そのほんの輪郭が提示できる程度でしかない。

そこでむしろ、それを前進させるためにも、ともあれ行動を起こしたというのが正直なところだった。

というのも、この「時空」との概念は、顕著に、私の長年の経験をベースにした時間的スパンを土台としている。だから、その種のスパンに乏しい若い世代にとって、そもそも、そうした推移にまつわる〈現実体験×時間〉といった考えやそのボリューム感を実感すること自体が難しいはずだ。

自分の過去を思い浮かべてみても、数十年も先までへの時間的延伸なぞ想像すら困難で、そもそもそんな空想事など無視する方が現実的だった。

だからこそ、そうした年齢的ギャップを持つ二人に実際に会って交流し、そうした接触交換を通じて、こちら側の雰囲気をつかんでもらおうと思ったのだった。

加えて、私の生きるスタイルに、日ごとに重きをなしてきているのが健康なのだが、これも若い時には、あって当然なデフォルトだった。まして当時、その維持を普段から心がけるといった努力など必要であるはずもなく、あるとすれば、病弱者か年寄り向けの特異な蘇生措置に過ぎなかった。

だが時の経過につれて、健康に関し、それを失って初めてその価値に気付かされるという体験を通して、健康が自分の存在を左右する必須の条件、すなわち、自分にとっての不可欠のインフラであることを発見することとなる。

まして、いったん不健康に陥れば、自分の頭の働きすら混迷させられ、いかにも旺盛をほこった若き時代の精神の高鳴りも、そんな足下の条件次第の存在に過ぎなかったことを知るようになる。

かくして、自分の歴然たるはずの意識すら、むしろ、健康が十全である時にのみ点灯する「風前の灯」のごとき不確かな存在であることを覚るに至る。

つまり、自分の意識の健康水準は自分の身体インフラの健康水準に依存しており、ということは、自らの意識を磨きたいと意識が望む場合、意識は自分の身体インフラに働きかけ、その健康水準を高める手順を踏み、その健全なインフラの確立を通して、そこから望ましい身体資源の提供を受ける以外、その達成の方法がないとの根本原理を知る。

自意識が身体に君臨しえたかっての王国は、単につかの間の幻想デフォルトに過ぎなかったのであった。

私の場合、人生の四分の三という長きを費やし、ようやくに到達したのがこの体験的結論である。いうなれば、それだけ“てまひま”を要した到達点ではある。

さて、それがどれほどのものか。自分にとっては自己充足上の必要ということでとりあえず十分で、それはそれで納得はしている。

ところが、そういう私に、いたく関心をもってくれているのがこのお二人である。

この「“てまひま”を要した到達点」を言い換えれば、〈現実体験×時間〉といった数式の表す概念やそのボリューム感ということとなる。

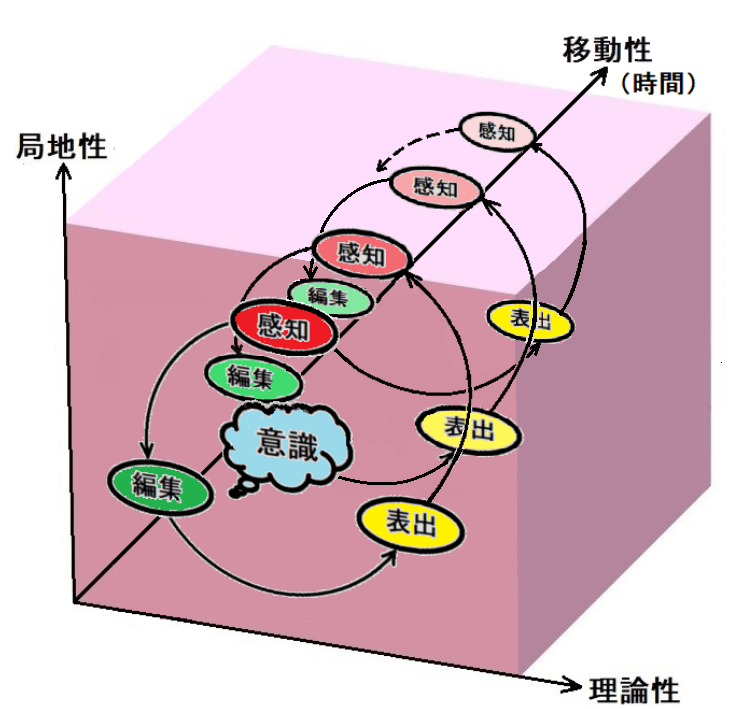

ついでに述べておくと、この数式を可視化したものが右図で、兄弟サイト『フィラース Philearth』で論じられている「理論人間生命学」第2部の「2.2『生きていく』思想」において初説明されている。

私にとって、以上の結論は、そういう短くない時間のもたらした産物であるのだが、果たして、この「ボリューム感」は、そうした時間体験を欠く若い世代にどれだけ理解が可能なのか。

この点に関しては、自らの体験に照らして、私はさほど楽観的ではない。

ただ、幸いなことに、今度交流した二人は、どちらも看護師を職業としており、健康問題についてのいわばプロフェッショナルである。

だからこそ、この特異に健康を保持している私に着目してくれたのだろう。

ただ、たとえそうであったとしてもだが、それと、上記の「時空」概念の形成との間には、やはり、実際の時間体験の有無という決定的な隔たりが存在している。

すなわち、「時空」との概念は、自分という意識が健康という下部構造の上に築かれた上部構造上に灯った明かりが捉えた、そうした自己比喩像を足掛かりとしている。

このことは、たとえば、人生を歩む一人称たる存在が、人生上の一定の時間的経過をはさむ起点と帰着点の両端に分かれ、それがある時、何らかのきっかけをもって相互が邂逅する、そうした超時間的なメタイベントを中味としていることである。

従ってこのメタイベントは、たとえプロとして社会の中での十分な教育と訓練を修得していた場合でも、それだけによって取って代われるものではないだろう。

つまり、一人称としての獲得と社会すなわち三人称としての獲得を対比した場合、後者はどうしても、自己体験過程を欠き、認識を他人仕込みなフラットなものに頼りがちとなる。

ここに、数十年の年齢差に橋を架ける、「老若共闘」とか「相互交流」の理由が発生する。互いに、自分と相手が持つものが隔てられている以上、両者間の交流の意義はおおいに深い。まさに無から生じる有である。

ゆえに、そうした交流を通じて、互いに欠いている持ち物の気配を嗅ぎ取り合い、それをもって架橋とすることこそが、「時空トラベル」への糸口である。

そして、もし「時空トラベル」が日常茶飯事にまで定着することとなった暁には、そのように架橋しあう生きかたこそが私たちの日常となり、それのなす相互に結び合った空間は、今日の地球環境に置き換わる、これこそ“メタバース”と呼ぶにふさわしいものとなるのではないかと展望する。

ところで、以下は日本社会での、ひとつの世間通念上の話――正直なところ、私は在豪生活が長くその深刻さがどれほどなのかは思いが至らなかった――なのだが、私も広義で含まれる、いわゆる団塊世代は、その物量と時代趨勢に物を言わせて、それ以降の世代にとっては鼻持ちならない存在のようであるらしい。そうした団塊がいよいよ定年期に入り、それこそ団塊をなして現役から外れて行く状況に、ようやく去るべきものが大挙して去って行くとの、ひそかな歓迎ムードが共有されているともいう。なんとも悲惨な社会的断層であることか。

今回、若い二人と会ってみて、ひとつ気付かされたことに、私にそうした鼻持ちならなさが向けられているということでは全くなかったが、老いの問題に関心を抱く理由に、どうもそうした“団塊特権世代”に始まる、その重たくうさん臭く覆いかぶさった天井を取り去ることの必要を訴えていたことは、私にしてみれば、よく見えていなかった、若い世代にとっての深刻な問題意識の現れと受け止められた。現存するリアリティーとは、そこまで相克し、個人同士をおびやかしているようだ。

そこで逆に、私の方からは、今後の交流へのひとつのたたき台として、私が12年前に書いた小説を提示させてもらった。

というのは、誰であっても、人生を旅してゆくのは、結局、一人称で取り組まざるをえない容易ならざる個人作業であって、とにもかくにも、それを生き続けて行かねばならない。

ことに、人間個体として授かってしまっている生命の生殖能力の生かし方は、どんな形に落ち着くにせよ、決して避けては通れない、自分なりの答えを見出すことがいやでも求められる課題である。

それを私は、やむを得ない偶然の結果も含むとは言え、子育てという一種の義務を回避してきたかの意識をぬぐえず、そんな作品を手掛けることとなった。

そういう経緯において、この小説は、私にとってのその欠落への対応をフィクションに託して取り組んだ対応であり、ことに還暦を迎えた齢への、そういうメタ関係を経ての納得の築き方であった。