Day 109(2018年12月08日〈土〉)

自分で自分の体と相談するという「内的対話」を、私は治療の一環、あるいは代替治療法としてきた。しかし、どうやら、それを格上げする時期が来ているようで、それは治療どころか、そうすることが、むしろ本道のようである。

それは、一種の世界観の問題とも重なるが、私にとって、この世でのあり方とは、現実に押し付けられた不健康なあり方の矯正もむろん必要だが、むしろ矯正すら不必要な、もっと根源的な健全な方向があるのではないかと思えてきているからだ。

少なくとも、この現実界での最初の一回りを終えて二周目に入っている今、あるいは、その現役としての責任を果たし終え、その役務から自由になりつつある中で、今までではしえなかった選択が可能となってきている、そのフル活用を図りたいからだ。

Day 110(2018年12月09日〈日〉)

「老いる」でも「老いぼれる」でもない。

「再‐誕生する」あるいは「死‐誕生する」なのだ。

人間、ことに老人と呼ばれる境遇にある人たちには、そういう根源的な頭の切り換えが必要なのだ。

この「死‐誕生」という私の造語だが、先の「タナトス・セックス」にならい、婉曲な「タナトス・バース」としてもよいのだが、ここはあえてぎょっとする直接的表現を用いたい。それくらい、この新造語の意味は切実かつ根源的なのだ。

あと三週間もすれば、年が新たまる。そして今年のテーマだった「《越境》への接近」も、かくして新ためられ、次のテーマに移ってゆこうとしている。それに合わせて、《「し」という通過点》という着眼もその婉曲表現も、《死‐誕生》という新たなアイデアへ刷新させて行こう。

つまり、《死‐誕生》とは次元間移動のことであり、「自分」としてあるものは、そうして引き継がれてゆく何かなのだ。それは少なくとも「物質」ではなく、一種の「情報」であり、「エネルギー」なのだ。

思い起こせば、その「自分」という《本源意識》――内的対話――は、72年前に私の人間としての誕生によって開始された「自分」という一地球人に宿ってここにまで至り、それはやがてその「通過点」を通って、「次の何か」になってゆこうとしている。この地球人間から「次の何か」になってゆく変遷を、《死‐誕生》と捉え、旧来の「死」あるいは「死去」とは本源的な区別をしたいと思う。

かくのごとく、地球上の生物体としての「自分」は、その72年前の誕生に先立つある時に、両親という長い生命連鎖の両末端からの生殖細胞の合体(それはDNA情報の生体化)を起源としていたはずだ。そして誕生したその生物体の成長に伴い、脳活動として自意識は芽生えてきたが、それに並行して、その《本源意識》に気付き始めていた。

これまで、「霊性」と呼んできたものも、実はこの《本源意識》と背中合わせのものだ。そして、そうであるなら、この本源意識とはDNA情報の世界であり、《死‐誕生》とは、その本源域へ回帰してゆく誕生ということとなる。

来たる年の主要テーマは、この《本源意識》と《死‐誕生》となるだろう。

そして、この「越境体験=入り口編=」も、今回をもって終了することとなる。

Day 111(2018年12月10日〈月〉)

昨日に続く《死‐誕生》である。そこで今日、以下のようなイメージを思い出している。

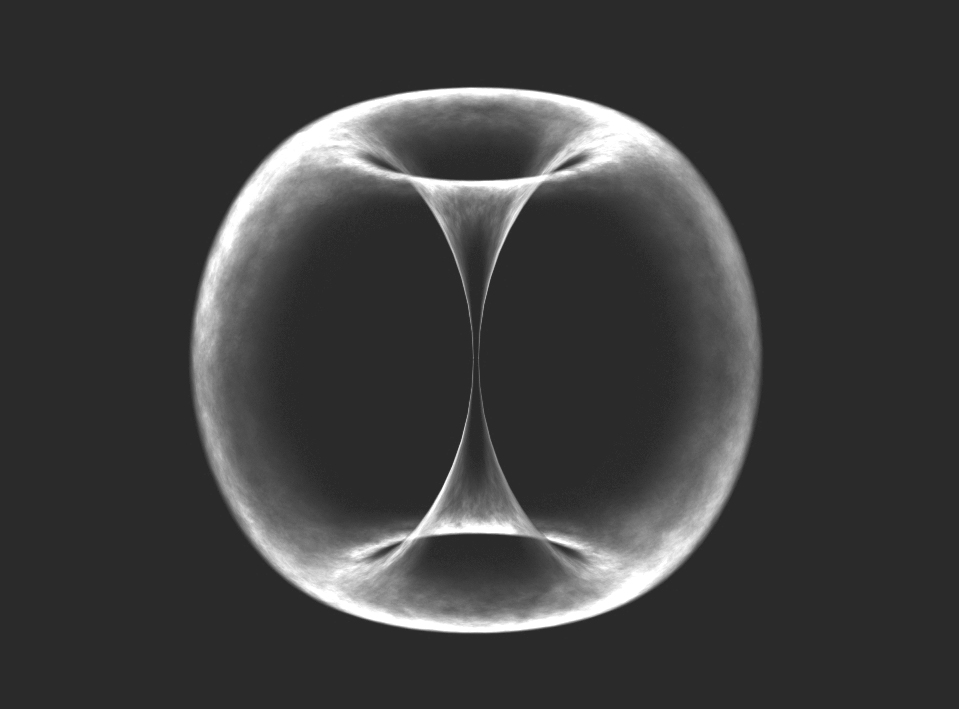

これは、ポーラスと呼ばれる空間のイメージ図で、別掲の私の訳読『「東西融合〈涅槃〉思想」の将来性』の内の「総合統一場理論」から引用したものである。

これは、ポーラスと呼ばれる空間のイメージ図で、別掲の私の訳読『「東西融合〈涅槃〉思想」の将来性』の内の「総合統一場理論」から引用したものである。

この空想とも異次元現実とも捉えられるイメージは、究極的には、「生と死」に関わるエネルギー循環を、宇宙次元で把握したものだ。

「生と死」は、地球的には、出産と死去――胎内と埋葬あるいは膣と棺――という対称で象徴されているが、そこにあるキー・イメージは、「穴」であり、そこへの「出入り」だ。もっと飛躍すれば、母という管であり、父という突っ込み棒だ。

そう考えてくると、私自身なんかは、棒という意識に化したエネルギーの変態そのものだ。

Day 116(2018年12月15日〈土〉)

上のイメージ展開を続けると、父+母=自分誕生となったのが、このポーラスの上の口のプロセスで、《死‐誕生》は、このポーラスの下の口のプロセス――つまり「父+母=自分誕生」の逆行――に当たるのだろう。

そして、「上の口」をめぐっては、エロス・セックスという肉体誕生を準備する燃焼に奔走し、「下の口」をめぐっては、タナトス・セックスという《死‐誕生》を準備する半体半心な融合が漂っている。

要は、今の私は、この流れに心身を任せよということか。

そこで私は、この変遷を《量子宇宙化》と呼びたい。

Day 121(2018年12月21日〈金〉)

18日より今日まで、バイトマンベイの友人宅に滞在、彼の身内等をまじえて、早めのクリスマスの集い。すし、刺し身と腕をふるう。

同地は、政治都市キャンベラから最短の臨海地帯で、たくさんの公務員たちのセカンドハウスが見られる。それも、どんどん、新しい物件が建てられている。いかにも爛熟した風景だ。それらに混じって、友人宅は、海抜100メートル程の山中にあり、約4エーカーというから、1万6千平方メートルほどもの敷地だという。木々に囲まれて山中の別荘の感じである。

その集いで、思わぬ話を聞くこととなった。というのは、彼の義理の兄弟がその地で漁師をやっているのだが、その彼から新鮮な魚やカキを提供してもらった。その日は取れなかったとのことだったが、普段はタイもとっているとの話を聞いた。そこで、タイを刺し身にするには、「締め」と呼ばれるその場で急死させる処理が必要だが、それをやっているかと尋ねてみた。英語では「spike」と言うらしいとは聞いていたのだが、そう尋ねると、彼は、そうとは言わず、「アイキー・ジャイミー」と言うのだとの返事。何とつづるのかと聞けは、頭をひねりつつ、「iki-jime」と書いてくれた。変な英語だなと思いつつ、良く眺めてみれば、それはなんのことない「イキジメ」つまり「生き締め」のことではないか。それをその綴りからそうオージー風に発音していたのだ。要するに、彼らの間にはすでに、日本語として定着していたのだった。