当初、この「健康って何だろう」と題する記事が、「続編」を経て、まさか3回までも続くとは予想していなかった。だがその予想は外れ、本稿はその3回目である。そしてその連続するテーマについてこの最終回が述べようとすることは、そこで至った、さらなる〈厳粛な真実〉である。つまり、誰にとっても健康は、何にも増して貴重だが、いつまでも続いてくれるものではないことだ。しかもそういう健康は、それにたった一つの欠陥が見落されるだけでも、「命取り」へとさえ直結してしまう。

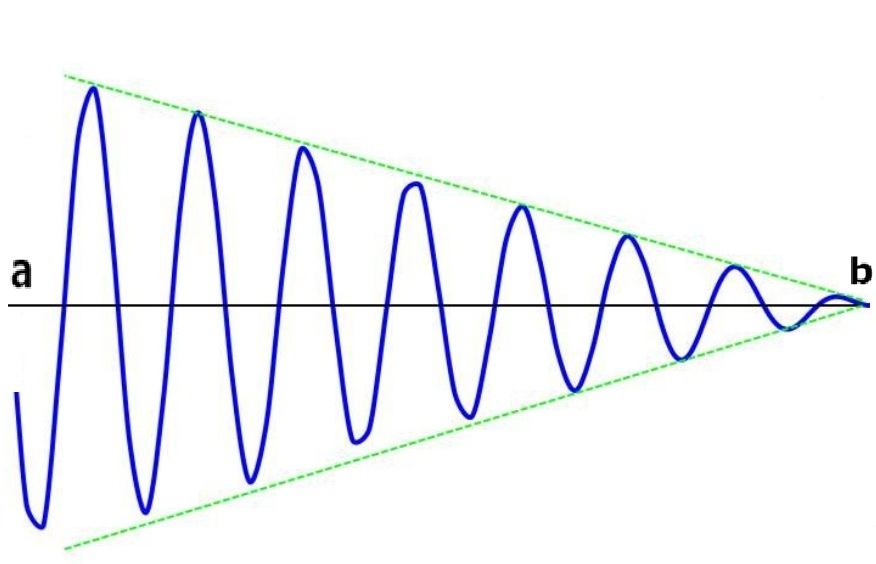

「命じまい」への収束振動 .

そこで、このテーマに結論を与えようとするのだが、そこでは、「健康志向」と「命じまい」、今風に言えば、「健活」と「終活」がいやでも重なり合ってくる。そしてそれはなにやら、車のアクセルとブレーキの関係にも似て、どっちを踏めばいいのか、それを混同すれば、決定的な見当違いや、重大な結末すらも引き起こしかねない。

それもこれも、その切迫した間際にあっては、そうした対をなす働きのもたらす結果が真逆に違ってくるためだ。そこで、自分が目指したいこと、すべきことが何であり、そしてそれをどう正確に実行するのか、その使い分けが誤れない。

また、すでにその〈厳粛な真実〉については、「越境」と婉曲に呼んだりして漠然とは触れてきた。だが、最終的に至り着くところは、俗に言う「ピンピンころり」か「寝たきり悶死」かと語られる両端があるところのようで、自分の場はそれのどことなるのか、見通しが付かないばかりか、もちろん選択の問題すらでもない。そこは文字通りの迷宮である。

前回、この20日の79歳の誕生日が、傘寿へのプレ出発だと書いた。だが、そうした出発がもはや皮肉な区切りとなって、いよいよ、その終わりが始まる公算は十分にある。そしてこのプレ一年間がいろいろな面で、肯定的から否定的なビジョンへの変転を見出す12カ月間と化すかも知れない。つまり、「健康志向」と「命じまい」という食い違いがもたらす、背中合わせの綱渡りだ。

なんと言ったって来年は80歳だ。健康年齢(「健康寿命」とも言う)をここまで伸ばしてこれたのは、それなりの努力の結果と言えるとしても、それはそれこそ、天与の幸運だったと受け止めても考え過ぎではないだろう。だが、さ来年には間違いなく、81歳という日本人の男の平均寿命を迎え、それは統計上だとはしても、まさにその「命じまい」の時に遭遇する。

その前回の「続・健康って何だろう」では、〈金にならない仕事〉の重要さを述べたのだが、この遭遇はもはや、〈金になる、ならない〉の世俗な分水嶺も消えるに同然の事態であり、それでも〈仕事〉としてやるべきこととして、望むべくは、せめて「心底」にも達しうる働きをしたい、ということだった。

だが、そうとは言ってもその他方、それに注ぎうる手持ちの資源は、もう時間の問題で枯渇してきており、それはこの「私共和国」の日誌記録部にも、いくつかの兆候として明らかに現れ始めている。

そういう切羽詰まったところで、本稿は、これまでの「健康って何だろう」と題した二記事に続く結論編となるはずなのだが、そうでありながら、述べうることはまるで不鮮明だ。

そこでそれを、目視に頼るしかないかつての時代の飛行となぞらえれば、視界のない雲の中を、勘を頼りに下降しながらも、着地すべき滑走路が見えずにうろたえているごときであると言えよう。

以下は、そうした雲中で、その操縦士たるべき者が、かろうじて得ている視界である。

この「健康って何だろう」の初回で、自分の健康増進のまさに源泉である運動でありながら、それに取り掛かかろうとするにあたっての「おっくうさ」について述べた。

そして私がそれを〈仕事〉と呼ぶ、その優柔をたしなめるための手法についても述べた。

以下もそうした〈仕事〉の一例で、そうした目視のきかぬ雲中での、着地のための労作のひとつである。

ただ今度は、それを〈仕事〉と見なすのはちょっと無理そうな作業で、とりあえずそれを「道楽」と呼んでおく。

そこでだが、それはたとえ道楽としても私には十分に強いインパクトがあって、意欲をさそうに十分な計画となっており、また技量的にもけっこう高いハードルと言える。つまり、そんなターゲットを時期的にはやや先に掲げておいて、それまでの日々、その「おっくうさ」を乗り越える、“ダマシ球”に用いようとしている。

そこでその「ターゲット」であるが、それは、来年1月に計画している、谷川岳登山である。そう、あの「魔の山」と悪評高い上越国境の谷川岳である。だがこの山の雪化粧姿は、知る人ぞ知る、奥ゆかしく隠された美中の美との評判である。

そうして、この年齢にして、よりにもよってその山に冬のさ中に登ろうと言う、見るからにトンデモナイ計画なのだが、これは私の目下の「ダマシ球」であり、なかなか打ちにくい変化球である。しかしそれは、私にとっては、以下のようなそれなりの合理性を持った、まっとうな計画なのである。

まず第一に、それは単独でも、仲間同士の山行でもない。今年の4月の残雪の奥秩父に同行してくれた山岳ガイドに案内されての二人行で、そのプロの手腕に多くを任せての行動である。

第二は、谷川岳(標高1,977m)は、中腹の天神平スキー場までロープウェイが運転されていて、雪の中をふもとから登る労力は求められない。要は、雪のないシーズンでは一般向けとされているトレッキングコースの冬季版である。つまり、世に広がったその悪名は、その山系にある、命知らず達があえて危険を冒して挑む絶壁域がゆえにであって、そこはまさしく、ことに冬季となれば、その名通りの魔界である。

第三に、好天候は最優先の条件で、それが臨めない場合、躊躇なく計画は断念される。それに代わる、ふもとの温泉での雪見の湯というのも悪くない。

さらに、この計画には、本番前の「予選」もある。その山岳ガイドとともに、事前に日帰り程度の山行をして、彼に私の現在の体力の有無をしかと確認してもらう。そこでもしダメだと判断された場合、もうその段階で、この計画はそれより先には進められない。そこで「せっかくだから」などと、ジタバタはしない。

これらの安全項目を条件としてのこの計画なのだが、率直なところを言えば、本番での辛くみじめな体験を少しでも減らしたい気分を逆手取る魂胆でもある。そして、できることを今のうちに“積み立てる”べく、日々の運動へと尻をたたき、普段からの取り組みをサボらせないとの、一種の、貯金ならぬ貯筋である。

さて、こうして、〈金にならない仕事〉どころか、金も時間もエネルギーも浪費する「道楽」そのものであるその計画をあたためているのだが、それ自体の実行上の意味は、引き続いての健康増進の手法となるはずとはいえ、願望含みの、けっこう曖昧なものである。

そこで考えられるのだが、まず無意識よる行動もありえるし、また上に述べた「アクセルとブレーキの混同」と見なせるものもあって、いずれにしても、一種の迷路にすらなりうることだ。

すなわち、そうしたトリックめいた「技巧」が、上記のように「『命じまい』との背中合わせ」を意識してのこととなれば、たとえそれが道楽めいた行為であるとしても、あるいはそれなればこそ、手の込んだ「装い」の企画と見なせなくもない。つまり、そこに、もしもとしても予想される、ブレーキとアクセルを混濁したかのごとくに発生した遭難事故として、その決めようにも決められない「命じまい」を巧妙に隠した「終活」ごときとしても企てられているとするなら、それは山好きロマンを装った不届き千万な計画ということとなる。

言い換えれば、極めて自分勝手で、それに巻き込まれた人にとっては、はた迷惑この上ない行為であり、他方、それほどの引力あるいは魔性をも潜在させていて、ともあれそんな死角にはまり込んでいる計画とも見なせないか。

ここでこの自問に絡んで、きちっとしておかねばならないのだが、来年1月のその計画は、上述のように、要は「願望」を越えれないながら、健康を目指すための「技巧」のひとつに過ぎないことだ。そこにあるのはただ、健康という誰もが欲する並な望みだけだ。そこでは、例えば上の安全条件に基づけば、引き返せるに十分な体力と気力を残したところ以上には立ち入らない。それほどにありきたりな、原則的行動計画に過ぎないことだ。

さてそこで、この計画を無事終わらせたその後のことだが、私の健康寿命の先延ばしの効果への期待はある。だが、たとえそうした延長のなにがしかは満たされたとしても、それでもその〈厳粛な真実〉は揺るがない。そして私の健康レベルが時間とともに刻々と下降してゆくこと自体は、それでもいかんともし難く、依然として私は、雲の中を目視で下降する旧式機の操縦士であることに変わりない。

そうして、その悪名ただよう山行から無事帰還後のいつの日か、運動としての「はじり」が、もはや歩きと本当に区別がつかないほどにも衰えた時とは、上記の「健活」と「終活」がまさに重なり合い、アクセルもブレーキも大差なくなった事態のいよいよの到来である。

だがそれでも、その迷宮入りを少しでも先に延ばしたいと願望し、またまたその次の「技巧」や「ダマシ球」をひねり出してゆくのだろう。たとえそれが、子供の遠足くらいの山行であったとしても。

こうしていよいよ始まるそうした「混同」ぎりぎりの振る舞いの果てに、決してそんな積りでなくとも、止む無く要介護状態に陥ってしまえば、もはやはじりも歩きもへったくれもない、その脱出のありえない、迷宮の虜となる。

だからこそ、しばしのその〈はじり以後、介護以前〉の束の間、格好の付けようもない、しがみつくような〈歩き〉の時期がやって来るのだろう。

実際、私が日用している運動路上でも、歩きに専念している人たちをたくさん見かける。それも、身内に押された車椅子上の人もあって、明から暗へと、さまざまにである。そしてそうした人たちを、ほんのちょっと先の自分の姿と知ってか知らずか、内心、「あぁはなりたくないな」と見やりながらである。

ともあれ、かくしたいろいろな絡みの内で、「ピンピンころり」か「寝たきり悶死」か、どちらに行き着くかはあちら任せで、それを〈仕事〉と呼びつつ、萎え行く自力に合わせた収束振動を続けてゆくしかない。

そこで、冒頭にかかげたイラストである。

そこに示した a から b へ、何年を要するのか、それとも、幾月も必要としないのか。

自分ですら定かにできない、「命じまい」の着地へ、雲中の降下飛行である。

ただし、それを空手形とは呼ぶまい。

【まとめ読み】